2012/03/25

事例から学ぶ

東日本大震災では、発災直後からの通信規制に加え、通信ビルや中継ケーブルの被災により広範囲で電話が つながらない状況が続いた。NTT 東日本では、即座に災害対策本部を立ち上げ、復旧にあたった。同社の 災害対策本部の運営方法を取材した。

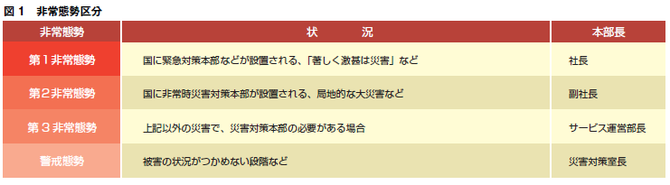

NTT 東日本では、非常態勢区分を3段階に分け、それに応じた災害対策本部を設置することにしてい る。

第1態勢は、今回の東日本大震災のような、国 に緊急対策本部が設置される「著しく激甚な災害」 。 第2態勢は、新潟中越地震や中越沖地震のような 「局 地的な激甚災害」 。防災大臣が本部長になるような非常時災害対策本部が設置された時がこれに相当す る。第3態勢は、それ以外の地震災害や、豪雨・豪 雪などで通信への被害が見込まれる場合。

さらに、この3区分の下に、災害対策本部は設置 されないが、情報連絡室を立ち上げ、情報を収集し ながら、いつでも本部が設置できる準備段階として警戒態勢というものがある(図1) 。

態勢の区分によって災害対策本部のトップが変わる。第1態勢では社長が災害対策本部の本部長に、 第2態勢では副社長クラスが、 そして第3態勢では、 サービス運営部長が本部長になる。そして、警戒態 勢では災害対策室長がトップに立つ。

同社災害対策室長の中島康弘氏によると、第1態 勢ほどの広域な激甚災害になると、通信以外でもい ろいろな会社の重要業務に影響が出ることが考えら れるため、BCP(事業継続計画)の観点から、社長 が本部長に就くことにしているのだという。 ただし、 社長や副社長が本部長になった場合でも、技術的な 判断と対応指揮はサービス運営部長があたる。つま り経営判断と技術的な判断とを、しっかりと分けて 対応できるようにしているのだ。

もちろん、すぐに被害状況や規模が明らかになら ない場合もあるため、 まず情報連絡室を立ち上げて、 その後、情報収集しながら第3態勢から第2態勢、 第1態勢へとエスカレーションしていく場合もある という。東日本大震災でも、発災直後はサービス運 営部長を本部長とした第3態勢の災害対策本部を設 置し、国の緊急災害対策本部が設置されると同時に 社長を本部長とした第1態勢に変更した。

ちなみに、今後、東海地震の警戒宣言が発令され た場合には第2態勢となり、実際に発生した段階で 第1態勢になることが決められているという。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方