2016/09/09

業種別BCPのあり方

事業継続を検討する前に

事業継続は、会社が危機に陥った際に、元の姿に速やかに戻すことを目的とするのではない。そもそも、危機という言葉は、あやうい、不安定といった意味の「危」に、仕組み、チャンス、重要、転換期といった意味を持つ「機」が組み合わされた単語である。単に著しく悪いことが起きているというだけではなく、その事象を契機として良い方向と悪い方向のいずれかに向かう分岐点としての意味もある。

多くの組織には、必要性が薄れているにもかかわらず、過去からの経緯の積み重ねにより、手が付けられない状態にある設備や組織、事業といったものがある。危機の発生は、これら過去からの重荷になっている課題を一掃する契機になりうる。

事業継続を考えるにあたっては、改めて自社の事業の強みと弱みを把握した上で、今後のあるべき姿を明確にしていく取組みを進めておくことを勧める。そして、このような取組みは、経営者自身が関与しなければ意味がない。

この取組みの結果は、その性質上、全社員が共有できるものではないが、事業継続計画策定時に最も重要な作業であるビジネスインパクト分析とその後の優先順位の判断に反映することになる。 もう1つ大事なのは事前の情報収集である。印刷業は、地場企業が多いという性質上、行政の事業継続計画策定支援策の対象となっていることが多く、ネット上にもその取組み事例が掲載されていることがある。

東京都の事業継続計画策定支援事業の事例を紹介したホームページには、印刷会社でも10社以上の事例が掲載されており、参考になる。また、インターネット上「印刷会社 事業継続計画」のクエリで検索を行うと、大小さまざまな印刷会社の事業継続方針を閲覧することができる。ひな形を求める向きもあると思われるが、むしろどのような方策が考えられるのかというイメージをつかんでおくことを勧める。

印刷業界の事前対策

これまでの印刷会社に対する支援事例を踏まえ、検討するべき事前対策を挙げる。

①社内の整理整頓

整理とは、要るものと要らないものを仕分けして、要らないものは捨てることをいい、整頓とは、保管する場所を定め、その通り保管することをいう。生産性向上や労災事故防止のために盛んにいわれていることだが、これが事業継続上の対策としても有効である。

過去、印刷会社の工場を訪問した際、印刷機の上に工具が置かれている姿をよく目にした。工場の担当者に確認すると、印刷機は細かい調整が必要になるため、工具を印刷機の上に置くのは業界として一般的なやり方であり、是正は困難という。一方で、機械上の工具が地震の揺れにより落下し、機械の中に入り込み、印刷の点検を始めようとしたところ、機械内部を破損した事例が報告されている。

やはり、印刷機の上に工具や治具を置くことは望ましくないのである。このような行動が行われている背景には、多くの場合整理整頓の不徹底がある。

ある精密機器製造業の社長は、自社で「三定管理」を標榜している。「定められた物が、定められた位置に、定められた数だけ」保管されている状態が整理整頓であると定義した上で、社内のありとあらゆる場所について、標準保管状態を定め、これに写真等を貼りつけて分かりやすく従業員に示すとともに、整理整頓点検委員を輪番制で任命し、社内で点検確認を行わせている。最初は社長が自ら委員と一緒に点検確認をして回り、今は社長と同様の指導ができるようになっている幹部が委員に同行して、点検確認を行わせている。今でも社長はその幹部と整理整頓に関する目線あわせを怠らないという。社内での方針徹底のあり方として、参考にしたい一例である。

②リスクアセスメントの実施

少なくとも、以下の資料には目を通して、自社の事業拠点では、どのような緊急事態が発生する可能性があるのかを把握しておくべきである。

a自社の事業拠点が設置された市町村が発行したハザードマップ

b自社の事業拠点が設置された都道府県が発行した被害想定

aは、地震や津波に限らない。水害や火山の噴火などさまざまな事象に備えたハザードマップが作られている。この被災想定区域の中に自社の事業拠点がないことを理由に自社に被害がないという理解は誤りである。想定を超えた事態が発生しうることは、過去の災害が何度も証明していることである。ハザードマップが作られている災害については、自社拠点に影響を及ぼすことを前提に対応を考えなくてはならない。

bは、地震の被害想定だけは全都道府県で作成されている。地震については、独立行政法人防災科学技術研究所が提供している地震ハザードステーションも有効である。これは全国を500メートルメッシュに分けて、地震や液状化の可能性を数字で示してくれる。

可能であれば、工場については、耐震診断を行っておくことをお勧めする。仮に工場の建屋が破損した場合、早期の復旧は非常に困難になるからである。多くの自治体で、耐震診断や耐震補強に関する補助金制度が用意されているので、これらも有効に活用したい。

③リスクアセスメントの結果に基づく対策の計画的な推進

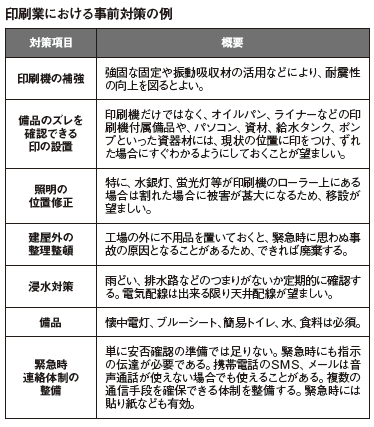

すべての印刷業に共通して必要なのは、システムデータのバックアップである。現代の印刷業では、デスクトップパブリッシング(DTP)と呼ばれるシステムで、原稿を電子データとして作成することが当たり前になっている。この結果、顧客は印刷物の素材を提供するだけで、印刷に必要なデータはすべて印刷業者が保管しているような事例も珍しくなくなった。とすると、これらのデータが仮に喪失した場合、顧客の要望に応える基盤が喪失することになってしまう。システムデータのバックアップは他の産業にまして重要性が高い。このほか、印刷業において考えられる事前対策を表とした。

次回は、発災直後から、復旧までの対応について、順を追って検討していきたい。

(了)

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方