2017/03/10

誌面情報 vol27

■3つの作戦

福島第一原発の建物の図面や配置図等の詳細情報が東京消防庁に入ったのは16日のことだ。それを基に詳細な注水作戦を検討し、3つのパターンをまとめた。

1つ目は、屈折式放水搭車を使うケース。実際に今回使ったのがこれだ。2つ目は、はしご車を使うパターン。屈折式放水搭車は高さ22メートルしか伸びないが、はしご車は40メートルまで伸びる。ただし、放水量は屈折式放水搭車が毎分3万8000リッター出るのに対し、はしご車は毎分1万リッターの能力しかなく、強い海風に耐えて注水するには前者が有効と考えられた。3つ目は、空港で使用するような大型化学車での放水。隊員は安全だが、角度的に届かないことが分かった。

作戦の実行にあたっては、ハイパーレスキュー隊が中心となった。計4部隊あるうちの1部隊はすでに気仙沼に出動していたため、残り3部隊すべてを3号機の冷却に連れていくことにした。

17日に入って、荒川河川敷で実際の冷却にはどのくらいの時間がかかり、どれだけの人員・資機材が必要となるのか、河川からポンプで水を吸い上げる検証訓練を実施した。

訓練には139人が参加したが、仮に出勤要請があったら本番は必要最低限の数で臨むことにしていた。

ところが、訓練から戻ってきた夜の10時に、総理から消防庁長官を通じて総監に出動要請があり、人数を絞り込む暇もないまま全員で出動することになった。原子力災害に自治体消防が出動する明確な規定はなく、出動の可否は知事の判断に委ねられた。

0時50分に知事から出動要請の連絡があった。

結局、検証訓練を実施した屈折式放水搭車、はしご車、スーパーポンパー等の特殊車両を含め、そのままの体勢で現地に向かった。実際に作業に使用したのは特殊災害対策車1台、屈折式放水搭車1台とスーパーポンパー1セット等であるが、予備の屈折式放水塔車1台と、スーパーポンパー1セット、仮に放水が届かなかった場合に備え40メートル級はしご車1台も持っていくことにした。

■被ばくを避ける

午前2時に全部隊に出動命令を出し、朝8時頃には福島第一原発3号機から30キロメートルほど離れたいわき市の平消防署四ッ倉分署に着いた。ここを集結場所にした理由は、マスクをつけなくてよく、食事も取れ、水も飲め、内部被ばくの危険性が少なかったからだ。周辺は津波に飲まれ、何もなかったが、現地の消防本部の人にも協力してもらい、署の中に机を置き、作戦本部にした。そして3号機から20キロメートルほど離れたJビレッジというスポーツ施設を指揮所にした。

四ッ倉では、放水が届かなかった時のためにはしご車による放水シミュレーションも行ったが、やはり強風により水が霧のようになってしまい、屈折式放水搭車を使用することに決めた。 一番の問題は、どこまで隊員の被ばく被害を少なくできるかであった。建屋付近では400ミリシーベルトという高濃度の放射線量が検出されていた。多少離れた場所からの放水をしたとしても80∼100ミリシーベルトなら10分か15分しか作業することができない。さらに、高濃度の放射線地帯から避難する時間を考えると80ミリシーベルトを検出した時点で脱出しなくてはならなかった。防護服はあったが、ガンマ線は突き抜けてしまうため、被ばく量は時間で管理するしかなかった。

Jビレッジでは、内部被ばくを少なくするように隊員にはマスクを着用させ、防護服に付着した放射線を建物内部に持ち込まないよう外部で着脱するなどの指示をした。

17時から放水に入るということで15時には全部隊をJビレッジに集め、準備をさせた。防護服の着脱になれているはずの最精鋭の隊員も、この時ばかりはかなり緊張をして、30分以上かかる隊員も少なくなかったという。

作戦は当初から苦戦を強いられた。水をくみ上げる海側までは車で近づけるはずだったが、瓦礫だらけで無理だった。2キロメート以上離れた周辺道路を迂回し、車両を使ってホースを展張する安全な方法もあったが、丸太のようなホースが道をさえぎれば後々の原発災害対応に支障をきたすため、結局1本50メートル、重さ100キロのホースを手で広げ7本つなげて近くの海からのばすことにした。この戦略を再構築するまでに4時間近くを要した。被ばくのリスクはあったが、1本を4人がかり手で引っ張って運んだ。

隊員には、線量計を10ミリシーベルトで警報音が鳴るものと、80ミリシーベルトで警報音が鳴るものの2種類を身に付けさせ、さらに、活動部隊の脇にはかならず測定部隊を配備し、周辺の値を測らせながら作業にあたった。

暗闇の中、線量計が鳴り出し、恐怖に包まれながらの作業になったが、19日の午前0時には放水を開始、約20分で約60トンを放水することに成功した。

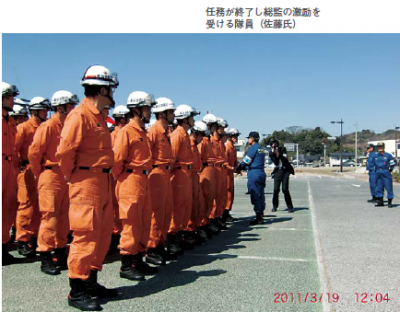

翌朝には、総監がいわき市の隊員宿泊地にかけつけ激励をした。そして、3月21日には、石原知事からの激励も受けた。「泣いたことがない知事が泣いた。本当にやった甲斐があった」と佐藤氏は語る。3月21日は佐藤氏の59歳の誕生日だった。

佐藤氏は、福島に向かう前に、妻にメールでプロジェクトが動き出したことを報告していた。妻から「日本の救世主になってください」と1行の返信が届いていたという。

(了)

誌面情報 vol27の他の記事

- 災害対応のスペシャリストが振り返る 石油コンビナート火災の消火から、福島第一原発冷却までの戦い

- 危機発生時における状況判断

- 東日本大震災での安否確認 NEC

- 災害に負けない条件 防災からレジリエンスへ

- 特別寄稿 東日本大震災における行政の危機対応

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方