2011/09/25

誌面情報 vol27

3時間以内に安否を確認

各社員が能動的に発信

NEC

東日本大震災では、携帯電話の基地局や通信ケーブルが被災するなど、通信インフラに大きな被害が生じた。地震発生直後は、安否確認の需要が急増し、一時的に電話や携帯電話の通話がつながらない状態が続いた。多くの企業が導入していた携帯メールの一斉配信による安否確認システムも、メールサーバの処理能力を超過し、大幅な遅延が発生した。

NECでは、災害時に通信が混雑することを見据え、独自の安否確認方法を構築してきた。今回の震災では、発生から3時間程度でほとんどの社員の安否が確認できたという。同社の安否確認の仕組みについて、同社事業支援部マネージャーの堀格氏に話を聞いた。

■システムは、より簡単に

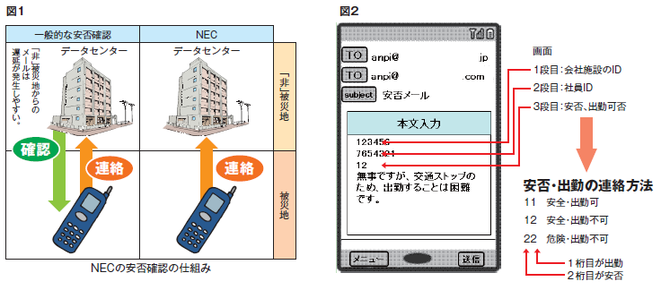

仕組みは、いたって単純だ。震災発生時に被災地域にいる社員が、能動的に携帯電話のメールやインターネットを通じて安否を通知する。通常の一斉配信による安否確認システムでは「確認(送信)⇒連絡(返信)」の2つのアクションが必要だが、NECでは、連絡を一方通行にすることで、「連絡」のみの1つのアクションに簡素化していることがポイントだ。(図1参照)

今回の震災では、携帯事業会社によっては、震災直後、ピーク時に通常の50倍から60倍以上の通話があった(図3参照 総務省データ 2011年8月24日現在)。こうしたデータの急激な増大が予測される状況下では、できるだけ通信手段の利用回数を減らして、効果的に伝達することが求められる。安否確認のためにアクセスが集中する「非」被災地から被災地への連絡を省くことで、携帯電話のメールの遅延が大幅に解消できるのだと堀氏は話す。

送信するメールもシンプルな内容となっている。各社員の携帯電話には、あらかじめ緊急用に社員番号に相当するIDコード番号を打ち込んだメールのフォーマットが保存されている。

安否については、文字ではなくて2ケタの数字を使うことで早期の連絡が可能になるように工夫されている。例えば11と書かれていれば、最初の1は無事を意味し、2つめの1は会社に行けることを表す。これに対し、数字の2は危険、もしくは会社にいけないことを意味する。つまり、11(安全 勤務可)か12安全 勤務不可)もしくは22(危険 勤務不可)の3つ選択肢で連絡することができる。(図2参照)

IDコード番号を変えれば、他人の携帯電話を借りても連絡が可能だ。実際に、発災当時、電話を携帯していなかった社員の多くは、仲間の携帯を借りて連絡したという。送信されたメールは、自社の遠隔地サーバーに自動的にデータベース化され、個人や職場単位で、出勤の可否状況を社内のイントラネットやインターネットを通して閲覧が可能だ。地震発生から3時間で、安否の連絡は東北6県の約6800人の社員数を超え、1万件を超過した。連絡を求める対象基準である震度5強に達しなかった関東地域に住む社員からも連絡があったほか、地震直後の津波により状況が変化したことで2度連絡した者もいたという。

震災直後、被災者は震度がどれくらいかはわからない。それにもかかわらず、予定よりも多くの社員から連絡がきたことは、各社員が災害時に何をすべきか判断できたことを意味する。「2006年から年に2回、訓練を続けてきた成果です」と堀氏は話す。

■カードリーダーで安否を確認

オフィスや工場など各施設における社内の安否確認にも工夫している。高層ビルなどの巨大な施設では、点呼による安否確認は非効率となる。エレベーターが動かない状況下で、担当者が各フロアの各部門を訪問し、正確な社員数を確認するにはかなりの時間と労力を要する。そこで同社では、通常時の出退出のセキュリティ用として使っているIDカードを安否確認に利用している。

「構内・ビル内に入場する際、社員は社員証を、お客様や業者の方は訪問用セキュリティカードを入場口のカードリーダーにかざしています。これにより構内に在籍している人を把握しています」(堀氏)。地震が発生した際には、その場所から最も近くにあるカードリーダーにIDカードをかざすように社員には普段から徹底している。読み込まれたデータはすぐに、社内のサーバーに蓄積される。これにより、社内のどこにいるかまで迅速に把握できるというわけだ。

今後も同社では、訓練を継続的に実施することで、災害発生時には、より迅速な安否確認を目指していきたいと話している。

誌面情報 vol27の他の記事

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/05/13

-

「まさかうちが狙われるとは」経営者の本音に向き合う

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します」。そんな理念のもと、あらゆるデータトラブルに対応するソリューションカンパニー。産業界のデータセキュリティーの現状をどう見ているのか、どうレベルを高めようとしているのかを聞きました。

2025/05/13

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

-

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方