2019/02/13

インタビュー

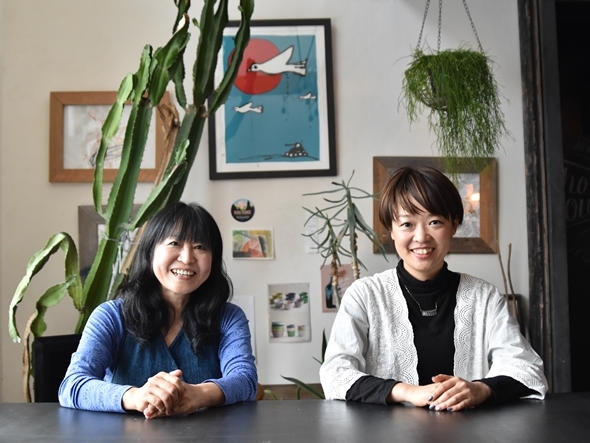

人口減少や都市圏への人口集中により、全国で増え続ける空き家。「古い家は冬寒い」と現代の住まい手からは敬遠されることが多いなか、「暮らしかた冒険家」の伊藤菜衣子さんは、北海道札幌市にある築32年のご実家を「断熱リノベーション」することで、現代の平均的な新築住宅を上回る高い断熱性をもつ住宅に蘇らせた。2016年9月の入居から3回目の冬。当サイト連載でお馴染みのアウトドア防災ガイド・あんどうりすさんとともに札幌市の伊藤さん邸を訪ねた。

古民家からエコハウスへの再移住

あんどう(以下あ): 札幌市の(2018年)11月30日午後2時過ぎ。外の気温はほぼ0℃と冷たいですが、このリビングは驚くほど暖かいですね。

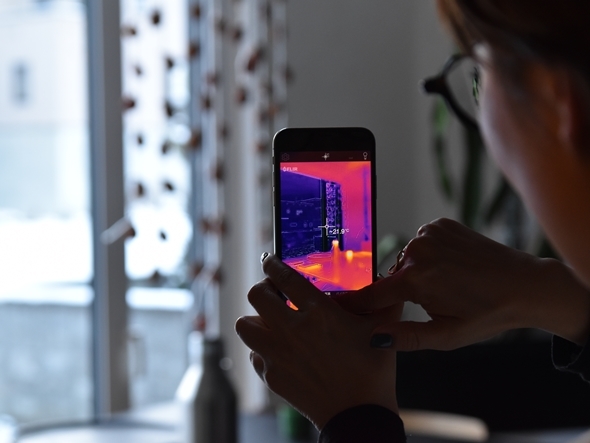

伊藤(以下伊): いま室温が21.7℃。リビング南側窓が21.3℃です。このまま日が暮れても、窓際のテーブルで過ごしても冷気を感じません。冬の室内で「寒さ」という不快感を持つことが極端に減っていく、という感覚です。

断熱性が高いので、冬は常時8畳用のエアコンを弱モードで運転させながら、冷え込む朝晩に薪ストーブで薪5~7本くらい入れて1時間ほど暖めています。それでも電気代は真冬の1月でエアコンと他の家電・照明をあわせても1万5000円ぐらい。冬の北海道で8畳用エアコン1台であたたまる家ってすごいな、と改めて思います。

あ:2011年3月は東京で暮らされていたんですよね。

伊:そうですね。東日本大震災をきっかけに、それまで何不自由なく暮らすことに違和感を持つようになり、自分の暮らしがどう成り立っているのかをゼロから確かめたくて、熊本に引っ越しました。

熊本では築100年を超える、廃墟のような古民家を借りて、DIYでリノベーションして暮らしました。冬の暖房は薪ストーブ1台のみ。これが想像を超える寒さでした。どれだけ節約しても1日50本分くらいの薪を使っているのに、暖まるのは(ストーブに近い)背中だけで、室内が全然暖まらない。「もったいないから暖房は最小限に」と、「毎日我慢して生活したくない」という想いがいつも対立していました。

熊本の古民家があまりに寒かったので、次第に「冬暖かい家」にアンテナが張り巡らされるようになったんですね。そうしたら、フェイスブックで知り合いの建築家で東北芸術工科大学教授でもある竹内昌義さんが手がけた「山形エコハウス」という高断熱高気密のモデルハウスがあって、それがすごいらしいということを知りました。実際に見せてもらいに行って感動したことが、現在の家づくりの始まりです。当日はこのモデルハウスとともに、同等性能で建てられた住宅など4軒を実際に見学させてもらいました。

山形では体感したエコハウスの心地よさに驚くとともに、この家の薪の消費量が、当時熊本の古民家の3分の1だったことが衝撃でした。そして実際にエコハウスに暮らす奥さんが何とも穏やかだったことも、当時の私に強烈な印象に残りましたね。

東日本大震災直後の数日間、山形エコハウスに皆が集まってコーヒーをいれているだけで、暖房がなくても十分暖かく過ごせたということも聞きました。3月といえばまだ外は雪が降って、毎朝布団から出られない季節。災害時にそんなに優雅に過ごせる。

防災は100%あるかわからないことに対する備えだから、そのために日常を犠牲にできない、というのも確かです。でも山形のエコハウスでは、それを何の無理もせず日常と災害時に同時にメリットをもたらしてくれる。このことにすごく可能性を感じ、私は「エコハウスしかない」と確信するようになったのです。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方