2016/05/24

おかしくないか? 日本の防災対策

-->

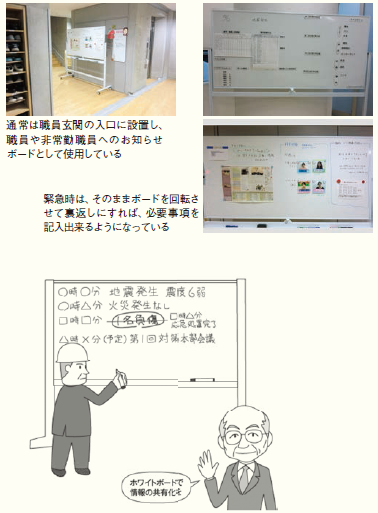

3 情報の共有はホワイトボードで

災害直後から多数入ってくる情報を、どのように整理していくか、そのポイントを示すと次のようになります。

①情報を一元的に集約する「情報班」を定め、対策本部長の直轄部門として位置付ける

②すべての情報は、「情報班」が時系列にホワイトボードに記載する(またはメモを貼付する)

③報告事項は、情報収集受理時刻、相手方、発信区分(問い合せか、相手からの発信か)、情報媒体(ラジオ、電話等)、情報の概要と受信者を明記する

④情報の記載に当たっては、緊急的対応が必要なものを「赤」で、その対応状況については「青」で、その他は「黒」で記載すると、現時点の緊急性が一目で明らかになる

⑤記載した情報はデジカメで記録する。記載欄がなくなった場合は、緊急事態とその対応状況のみのこし、他の事項は消していく

ホワイトボードへの記載は、誰もがすぐにできるものではありません。上の写真は、ある保育園で訓練結果をふまえ、平常時に掲示している裏面を利用し、あらかじめ災害時の記載項目を定めているものです。

また、リスク対策.comで販売している「災害時情報書き消しボード」は、次のような特徴を有しています。

○マップなどのデザインが自由自在にできる

○Aゼロサイズ内で、自由にレイアウト可能

○ホワイトボード機能を有しているので、書いたり消したりできる

○保管が容易で、長期保存ができる

特に、行政の対策本部で不可欠な「行政管内図」や企業、施設および病院などで使用する「フロア図」などは、あらかじめ「災害時情報書き消しボード」として用意しておくと便利です。

4 情報のトリアージ

災害直後に入ってくる情報にはさまざまなものがあり、時には信憑性の少ないものや、デマも混在していることから、必要な情報を短時間で取捨選択し、対策本部に上げることは、大変難しいものです。全ての情報を何の基準もなく上げることになれば、それを見るだけで相当の時間を要するし、必要な情報が担当者の中で止まっていれば、判断時期を逸し、後々大きな問題になります。そこで、情報のトリアージが必要です。

トリアージ(Triage)とは、選別という意味で、多くは災害医療の現場で使用され、多数の傷病者を重症度と緊急性により、治療の優先度を決定することをいいます。 災害時の情報も、最初に受けた担当者(フロア責任者または記録班)が行うトリアージに加え、情報班責任者による第2次トリアージを行い、真に必要な情報のみを、対策本部に上げるようにします。

また、トリアージの判断基準も時系列に応じて変化していきます。最初は、人命にかかわること(負傷者への対応、火災発生やエレベータ内閉じ込めの有無、建物倒壊の恐れの把握)、次に、2次災害防止のための立入禁止の措置、さらに時間経過とともに来客者と従業員の安否状況、建物内に留まる際の照明、トイレ、水・食料、毛布等の確認、建物内の清掃等へと移っていきます。

5 トリアージに基づく判断

さまざまな情報の中からトリアージして上がってきた情報に基づき、対策本部では各種対策を決定し、直ちに全従業員に周知するとともに、関係者へ連絡することになります。その際、特に留意しなければならないことは、次の通りです。

○情報発信の責任者は、原則として対策本部長とするなど、一元的な取扱いをします

○本部が各種対策を検討する際の情報と、決定後の全従業員に周知する情報とを分けて整理します

○全従業員に周知した後(または同時に)関係者へも情報、発信します

○発信する情報には、発信者、発信時刻、相手方、取扱い(「社内限り」、「関係者への通知事項」等)を記載しておきます

○対策本部として最初に行う決定事項は、「建物内に留まるか、建物外へ避難するか」であり、短時間(原則30分以内)に行うことが重要です

参考文献

「想定外を想定する危機管理」(2011年10月)

「高齢者福祉施設におけるBCP訓練ガイドライン」(2013年2月)

「保育園における震災時対応ガイドライン」(2014年1月)

「実践的なBCP訓練の進め方」(2014年2月)

(了)

- keyword

- おかしくないか日本の防災対策

おかしくないか? 日本の防災対策の他の記事

- 【最終回】震災対策訓練を考える~シナリオなき訓練のススメ~

- 第4回 無駄な備蓄をしないポイント

- 番外編 震災直後の「情報の共有化と情報トリアージ」

- 第3回 企業よ、急いで安否確認をするな

- 第2回 被害想定を信じるな

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方