premium

-

「人災」も忘れたころにやってくる

昨年12月、名古屋市中区の「ホテル名古屋ガーデンパレス」で地下駐車場で二酸化炭素を含む消火用ガスが噴出し、駐車場でエレベーターの改修作業に当たっていた作業員が死亡した事故に続き、今月1月23日には、東京・港区のビルの地下駐車場で消火設備の点検作業中に二酸化炭素が充満し2人が死亡する事故が発生した。二酸化炭素消火設備とはどのようなものか?

2021/01/28

-

苦境に立っている企業は声をあげるべき一方向のメッセージだけ優先するのは危険

緊急事態宣言によって経済社会のダメージが一層深刻化。先行きが見通せない状況が続くなか、飲食大手では「このままでは雇用を守れない」として営業時短要請に応じない動きが広まっています。企業の危機管理担当者が持つべき視点と取り組むべき対策を聞くリレーインタビュー第3弾は、危機管理広報の観点からの意見を紹介。

2021/01/27

-

「ジョブ型」へシフトできない姿が露呈変わらなければ人は入って来ない

新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない状況が続いています。企業の危機管理担当者がいま持つべき視点と取り組むべき対策を、感染リスクと事業継続リスクの側面から聞くリレーインタビュー第2弾。プリンシプルBCP研究所の林田朋之所長のコメントを紹介します。

2021/01/26

-

従来のビジネストレンドが「加速」する当座をしのぐことより中長期を見すえて

緊急事態宣言の再発令で経済社会のダメージが一層深刻化、先行きも見通せないなかで企業の危機管理担当者がいま持つべき視点と取り組むべき対策は何か。感染リスクと事業継続リスクの側面から、専門家にリレーインタビューします。

2021/01/25

-

地域支えるモノづくり、「災害弱者」へまなざし深く

東日本大震災の被災を教訓に「医療と防災のヒトづくり・モノづくりプロジェクト」を推進する北良株式会社(岩手県北上市、笠井健社長)は、人材開発と技術開発を両輪に「災害に強い社会づくり」を本気で目指すプロジェクトを推進。その取り組みは確実に成果を上げ、社内に防災文化を築くとともに、事業活動を通じて地域へ、全国へとその波紋を広げています。「技術開発」にスポットをあてて取材しました。

2021/01/25

-

津波による壊滅的被害から10年

宮城県名取市で、津波により工場が壊滅的な被害に遭いながらも、被災1週間後から事業を再開させた廃油リサイクル業者のオイルプラントナトリを訪ねた。同社は、東日本大震災の直前2011年1月にBCPを策定した。津波被害は想定していなかったものの、工場にいた武田洋一社長と星野豊常務の適切な指示により全員が即座に避難し、一人も犠牲者を出さなかった。震災から約1週間後には自社の復旧作業に取り掛かり、あらかじめ決めていたBCPに基づき優先業務を復旧させた。現在のBCPへの取り組みを星野常務に聞いた。

2021/01/21

-

台湾をめぐる米中の紛争リスクが高まる

米国のシンクタンクCouncil on Foreign Relations(CFR)は、2021年に世界中で潜在的な紛争が起こる可能性を予測する最新の報告書を公表した。報告書は、台湾問題における米国と中国の深刻な危機を、世界の潜在的な紛争の最高レベルとして初めて特定した。

2021/01/20

-

これからの国土づくり 「構想力」と「創意工夫」で

政府の復興構想会議のメンバーとして東北の被災地を訪ね、地域の再生や強靭な国土づくりに多くの提言を行った東京大学名誉教授の御厨貴氏は当時、これからの日本の行方を「戦後が終わり、災後が始まる」と表現しました。あれから10年、社会はどう変わったのか。いつか再び起こる巨大地震をめぐり、政治・行政システムや技術環境、市民の生活や仕事はどう進歩したのか。これまでを振り返ってもらいながら、現在の課題、今後の展望を語ってもらいました。

2021/01/14

-

FEMAが18の自然災害と社会的脆弱性までを解析したリスク指標を発表

米国連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、州や地方自治体が自然災害に備え、被害を軽減させるのに役立つ新しいナショナル・リスク・インデックス(NRI)を発表した。

2021/01/11

-

コロナ禍に立ち向かう事業者の取組み事例

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、昨年10月から11月にかけて「コロナ禍に立ち向かう事業者の取組み事例」を募集しており、このほど、WEBサイトで応募があった事例の紹介をスタートした。

2021/01/07

-

第3波の感染拡大に対し企業はどう動く?

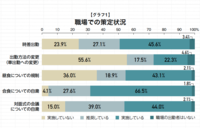

リスク対策.comは、「首都圏を中心としたレジリエンス総合プロジェクト(総括:国立研究開発法人防災科学技術研究所首都圏レジリエンス研究センター長平田直氏)」(以下、首都圏レジリエンスプロジェクト)との連携による「第4回 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係るBCP(事業継続)に関する緊急調査」を実施した。緊急事態宣言発出中の5月11~15日に実施した第1回、6月16~19日に実施した第2回、9月1~7日に実施した第3回調査に続くもので、第3波の感染拡大が広がる中での対応について、リスク対策.comのメールマガジン購読者、首都圏レジリエンスプロジェクト・データ利活用協議会の会員をはじめ、他の研究会の参画組織・団体にも協力を呼びかけ、計533の回答を得た(有効回答は439)。

2021/01/04

-

PCログから「不正のトライアングル」をあぶり出す組織の業務効率と危機管理力を高める内部脅威対策

企業の情報管理や労務管理のあり方が問われています。テレワークの普及でデジタル改革や働き方改革が加速し、課題も一気に表面化。従来の管理方法では、企業内部の潜在的なリスクの把握が困難になっています。企業は今後、内部リスクとどう向き合っていけばよいのか。「内部脅威検知サービス」を提供するエルテス(東京都)マーケティング担当部長の江島周平氏に聞きました。

2020/12/23

-

水害リスクの高い土地 事業再開焦らずビジョン再考

幼稚園・保育園を中心に全国500カ所の施設で給食サービスを提供する株式会社ミールケア(長野県長野市)は、昨年10月の台風19号で本社を含む拠点施設が浸水、復興に向けて歩を進めていたところに新型コロナウイルスが襲いました。関幸博社長が2つの災害から受け止めたメッセージは「変化」。社会貢献の視点から企業ビジョンを再構築して被災施設の再生にあたるとともに、経営理念をさらに浸透させて実践につなげようと決意をあらたにします。

2020/12/15

-

理想の会社へ 社員一丸でまわすリスクマネジメント

印刷会社の株式会社マルワ(名古屋市天白区)は、事業継続にかかるリスクをISO、ISMS、BCPなどの指標と 手法を使って洗い出し、解決に向けた取り組みの一つ一つをSDGsのゴールに照らしてセルフチェック、自社の目指す姿を達成するために必要なESG活動として毎年の経営計画に落とし込んでいます。それをまわしているのは、社員全員の実践と協力にほかなりません。

2020/12/11

-

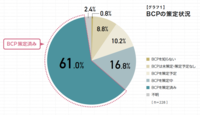

BCPの策定と実効性の違い

リスク対策.comは、風水害に対して企業などの組織がどの程度備えているかを把握するとともに、BCPにいかに取り組んでいるかの傾向を明らかにするために、10月5~12日の1週間、リスク対策.comメールマガジン購読者に対して「組織における風水害対策とBCPに関する調査」を実施し374件の有効回答を得た(総回答数470件)。前号(BCPリーダーズVol.8)の風水害への対策状況に続き、今号では、BCPの取り組み状況についての結果を解説する。

2020/12/03

-

コロナ禍でも機能する災害対策本部

2020/12/03

-

元自衛官がBCPの経験生かし過疎地の危機管理

インタビュー 元空自幹部 奥能登広域圏事務組合危機管理官 佐藤令氏 石川県奥能登広域圏事務組合で、元航空自衛隊の幹部が危機管理担当者として手腕を振るっている。広大な面積を抱えながらも、少ない職員で対応に当たらなければならない過疎地において、組合職員や市町の職員に呼び掛けているのは感染防止の徹底だけではなく、感染者が多数発生することを前提としたBCP思考への切り替えだ。

2020/11/25

-

改善につながる検証ーAfter Action Reviewーの方法

災害や事故、あるいは今回の感染症などへの対応を改善していくためには、検証という作業が不可欠になります。自分たちの対応を振り返り、同じ過ちを繰り返さないようにするためのものです。米陸軍や自衛隊では、日常的な訓練においても、「検証」が重視されているといいます。第37代東部方面総監・元陸将で、現在アジアパシフィックイニシアティブ財団上席研究員の磯部晃一氏に軍隊における検証の方法を伺いました。

2020/11/20

-

部下と信頼関係が結べるか、あるいは部下から撃たれるか?

コロナ禍で社会の状況が日々変わる中、ビジネスリーダーは、いかに困難な状況を乗り越え、成果を挙げていくことができるのでしょうか。危機時代におけるリーダーに求められる能力について、リーダー育成コンサルタント会社のマッキニーロジャーズ・ジャパン代表取締役の岩本仁氏に伺いました。

2020/11/18

-

企業の「記述情報の開示の好事例集」を公表 金融庁=新型コロナの影響の開示例を紹介

金融庁は11月6日、各種上場企業のIR全般の好事例を収集した「記述情報の開示の好事例集2020」を公表した。各企業のルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図ることを目的に、有価証券報告書の開示の好事例を取りまとめたもので、昨年3月から随時更新している。今回は、〝新型コロナウイルス感染症〟と〝ESG〟に関するものを紹介した。

2020/11/11

-

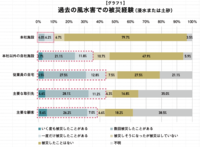

被災を前提に考えている組織とそうでない組織の差

リスク対策.comは、風水害に対して企業などの組織がどの程度備えているかを把握するため、10月5〜12日の1週間、リスク対策.comメールマガジン購読者に対して「組織における風水害対策とBCPに関する調査」を実施し374件の有効回答を得た(総回答数470件)。今号では、風水害対策に関する取り組み調査について結果を解説する。

2020/10/31

-

オール ハザードアプローチが機能

「オールハザードアプローチ」――災害の種類や規模を問わず、あらゆるハザード(危険)に対して、柔軟に対応できるようにする考え方をこう呼ぶ。東急グループでは、東日本大震災以降、オールハザードに対応できるBCP構築を目指して活動している。事態への対応に必要となる人、物、金、そして情報を、状況に応じて活用し、主要事業を守り抜く。この手法により、ビル清掃や設備のメンテナンスなどビルの管理運営業務などを手がける東急ファシリティサービスでは、緊急事態宣言下でも、感染予防を徹底させながら従業員を安全に作業に当たらせ、顧客サービスの維持に努めている。同社のこれまでの取り組みを聞いた。

2020/10/31

-

新型インフルの教訓を生かし迅速に対応

2009年のH1N1新型インフルエンザ以降、徹底した感染症対策に取り組んできたことで、マスク不足や消毒液不足などの大きな課題もなく事業継続をしている企業がある。半導体加工装置を製造するディスコだ。5Gへの対応で例年より需要が高まっている半導体業界とあって、工場はコロナ禍でもフル稼働状態。従業員数は国内だけで4000人以上いるが、10月中旬時点でいまだ感染者はゼロ。広島事業所では公共交通機関を使わない通勤体制を実現するため、3月からそれまで工場間移動で使っていたマイクロバスを朝夕の社員の送迎に利用し、7月には東京〜広島間の移動手段として1800万円を投じて大型バスまで購入した。同社の感染症対策を取材した。

2020/10/31

-

テレワーク拡大に潜むITセキュリティー上の課題

インターネットを利用してオフィスに出社せず自宅などで仕事をするテレワーク(リモートワーク)は、大企業を中心にここ数年、徐々に導入が図られてきた。それが新型コロナウイルス感染予防策の一環としての外出自粛要請により、中小企業も含め一挙に導入が拡大。同時にセキュリティー上の課題が浮き彫りになっている。情報システムセキュリティーなどが専門の吉岡克成・横浜国立大学大学院准教授は、問題は専門の人材や環境整備が追い付かないままテレワークを実施せざるを得なかった企業が少なくないことだと指摘する。

2020/10/31

-

【風水害の被災経験を生かす】西日本豪雨を乗り越えた珠玉の日本酒

旭酒造(山口県岩国市、桜井一宏社長)が造る純米大吟醸酒「獺祭(だっさい)」。精米歩合23%の最高水準まで磨かれた酒に魅了されるファンは多く、地方の酒蔵ながら売上は大手メーカーに引けを取らない。その同社が西日本豪雨で被災したのは2年前の7月だ。排水処理設備が水没したほか停電の影響で発酵中の酒も温度コントロールを喪失し、製造・出荷の停止に追い込まれた。一時は「『獺祭』はなくなるかもしれない」という風評も出たが、1カ月後には稼働を再開。桜井一宏社長に復旧までの経緯を聞いた。

2020/10/22

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)