2021/01/14

2021年1月号 東日本大震災から10年

インタビュー 災後の日本をどう生きる

東京大学名誉教授 御厨貴氏

東日本大震災の直後から政府の復興構想会議のメンバーとして被災地を訪ね、地域の再生や支援の在り方、強靭(きょうじん)な国づくりに多くの提言を行った東京大学名誉教授の御厨貴氏は当時、これからの日本の行方を「戦後が終わり、災後が始まる」と表現した。あれから10年、社会はどう変わったのか。いつか再び起こる巨大地震を巡り、政治・行政システムや技術環境、産業構造、また市民の生活や仕事はどう進歩したのか。これまでを振り返りながら、現在露呈している問題、今後の展望を語ってもらった。(本文の内容は昨年12月14日取材時点の情報にもとづいています)

https://www.risktaisaku.com/feature/bcp-lreaders

「成長モデル」の夢に引きずられた復興

――東日本大震災を経験した日本社会の変化を「戦後」から「災後」への移行と表現されました。振り返って、この10年の変化をどう見ますか。

当時、日本の経済社会はもう右肩上がりではないといわれていたものの、実際には戦後の成長モデルを引きずっていました。各地のまちづくりも、人口減少や過疎・高齢化の問題を本気で考えてはいなかった。そのため真っ先に思ったのは、震災によってこれまでの流れが大きく変わるだろうということでした。

成長モデルとはいよいよ別れを告げ、これからは人口減少を前提とした縮小モデルに転じなければならない。そのことを『戦後が終わり、災後が始まる』と表現しました。そして災後社会では、開発から取り残され過疎が進行する東北の沿岸地域こそが最先端になると考えたのです。

人口をはじめ雇用、産業、あらゆるものの縮小を前提にしながら、いかに町や村の「復興地図」を描くか。復興構想会議のテーマはそこにありました。戦後モデルからの脱却と災後モデルの構築です。ところが、地元の自治体にはなかなか受け入れられなかった。

復興予算が通って被災地を訪れたとき、市町村の復興計画を見ると、どれも人口増加を前提とした成長プラン。被災から転じ地域を発展させる、最低でも現状復旧、縮小などもってのほか、そんな考えが透けて見え、首長に「商業施設など造っても人は来ない」というと「縮小プランなんか出したら次の選挙に受からない」と怒られました。

――現地とは最初から復興に対する意識のズレがあった、と。

戦後モデルの再来です。ただ、数年後に再び被災地を訪れると、現実にはやはり自治体が思い描いた成長は実現していなかった。首長に聞くと「それは最初から住民も分かっている。けれど、最初から縮小プランを出したら元気が出ない」と。なるほどと思いました。

こと東北の復興において、縮小モデルは一つの理想であり、一方で成長モデルもまた夢でした。現実の要求とどこか合致しない。建築家や大学の研究者が行ったまちづくり支援も同様で、理想モデルを掲げた活動の多くが地元行政とうまくいかず消滅していきました。

そうした矛盾を抱えたまま、結局は大手ゼネコンに頼る旧来型の復興が進行。その結果、造り過ぎもあるんです。復興住宅などは、地域によっては明らかに造り過ぎた。

ただ、それには原因があって、当時の政権が全額国庫負担にしてしまった。わずかでも地元負担を入れないと、自治体は懐が痛まないのでどんどん造ってしまう。結果、入居者が決まらず借家政策を始めないといけないといった笑えない状況も生まれてしまった。

役所の担当者にも話を聞きましたが、状況は両極端でした。復興工事やまちづくりの担当課は、仕事があるから元気がいい。しかし、雇用や産業誘致の担当課はすこぶる暗い。いろいろ頑張っても企業は移転して来ず、雇用も増えないのです。

震災から数年後、防潮堤や復興道路ができてくると同時に、多くの矛盾も顕在化していきました。

- keyword

- 御厨貴

- 復興構想会議

- 東日本大震災から10年

- 災後

2021年1月号 東日本大震災から10年の他の記事

- これからの国土づくり 「構想力」と「創意工夫」で

- 12月の危機管理・防災ニューストピック【自然災害・国土強靭化】気候変動に危機感増す

- 日本社会は危機に強くなったか

- 東日本大震災から10年 問われるBCPの実効性

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

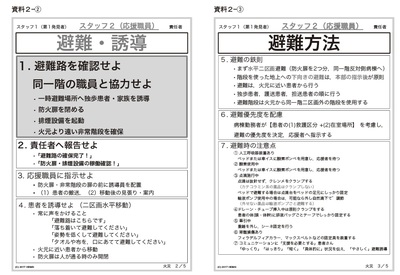

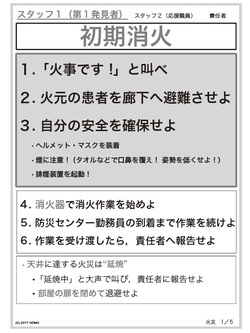

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方