IT・テクノロジー

-

第9回 谷を渡るセキュリティー

景気の悪化に伴い、企業の経営者はリスクアペタイト(許容度)を調整します。自社にとってのリスクの量や性質が変わるからです。セキュリティーのリーダーもそうした経営者の息遣いをより敏感に感じ取っていくことが求められるのでしょう。

2021/05/13

-

PART2 企業の火災リスクが高まっている理由企業は「発生確率」と「影響度」を見直し防火体制を再検討

ここ数十年、工場・作業所、事務所などの火災発生件数はほとんど変わりません。しかし統計上の数字にはあらわなくても、特定の分野で火災リスクが高まっていることは考えられます。最近の例でいえば、半導体工場での火災の頻発。製品需給がひっ迫するなかでの火災は通常時より影響が甚大です。コロナ禍のいま、企業はさまざまな観点から火災リスクを見直す必要があるでしょう。

2021/05/12

-

サプライチェーンリスクの特効薬

サイバーリスクにおいてもサプライチェーンリスクは深刻な問題となっているが、はたして特効薬と呼べるような対策・対応はあるのだろうか。

2021/05/11

-

AI品質保守を効率的に実現する自動モニタリング・ツール

AIスタートアップ企業のCitadel AIは、企業が持つAIシステムを自動モニタリングし、異常を検知・ブロック、可視化することで、AI固有のリスクから守るツール「Citadel Radar」β版を提供する。AIを改修することなく、さまざまなAIのモデルやアプリケーションに適用できるもので、効率的なAI品質保守を可能にする。

2021/05/10

-

序章 火災リスクは高まっているのか?

消防庁の火災統計をみると、コロナ禍による生活・就労環境の変化が必ずしも火災に結び付いているとはいえません。が、SNSから覚知した火事や報知器作動などの月次件数は昨年11 月以降急増しています。人の流れや動きが変わり、リスクの条件が変化しているのは確かです。「コロナ禍と火災」を切り口に、リスクマネジメントの課題を考えてみました。

2021/05/09

-

点在する業務システムへの安全な接続を実現

NTTコミュニケーションズは、オンプレミスやパブリッククラウドに点在する社内業務システムやSaaSなど各種のICTサービスに、在宅勤務環境など、どこからでもセキュアに接続できるリモートアクセスサービス「Flexible Remote Access」を提供する。

2021/04/26

-

警視庁、都内中小企業向けに実践型ITセキュリティーセミナー

警視庁サイバーセキュリティ対策本部は6月7日~11日、東京都内の中小企業を対象とした実践型のオンラインサイバーセキュリティ―セミナーを開催する。実践的かつ臨場感のある被害体験と防御要領を解説するもの。セキュリティベンダーの講師が初心者にも分かりやすく解説する。

2021/04/22

-

日本とイスラエルのハッカーを使ったセキュリティ診断

日本とイスラエルにまたがって独自に編成するホワイトハッカーチームがシステムの脆弱性を徹底的に診断するサイバーセキュリティサービス

2021/04/21

-

重要インフラや製造業を襲うサイバー攻撃

重要インフラの分野でICT障害が発生すれば、すぐにわれわれの生活や社会経済活動に影響が出てしまうということは想像に難くない。ICT障害の原因にはさまざまなものがあるが、セキュリティの分野では、サイバー攻撃やマルウェア感染が主な要因となる。ただ、あまり対策は進んでいないように見受けられる。

2021/04/21

-

「フィッシングによる個人情報などの詐取」に注意!

実在する組織をかたり、ユーザーネーム、パスワード、アカウントID、暗証番号、クレジットカード番号といった個人情報を詐取するフィッシングの被害が広がっています。

2021/04/14

-

個人情報保護法 令和2年・3年改正早わかり解説

6月18日(金)14時分から、特別セミナー「個人情報保護法 令和2年・3年改正の早わかり解説」を開催します。PRO会員は参加費は無料です。是非ご参加ください。

2021/04/14

-

Active Directoryを守る脅威診断/監視サービス

ソフトクリエイトは、企業のID・アカウント管理の中枢となるActive Directory (AD)に対する脅威を早期に検知し、被害を最小限に抑える「Active Directory脅威診断/監視サービス」を提供する。

2021/04/12

-

第8回 変数だらけのリスクマネジメント

最も難易度の高い仕事の一つは、小売業かもしれません。消費者は気まぐれ、さまざまな業界にまたがるサプライヤーも数知れず。そうした中を流れていくデータの安全性を、継続的に保証することが求められます。

2021/04/09

-

生き残りをかけてテクノロジーを駆使、情報を結集せよ

危機管理やBCPにおいても、10年を待たず、DX化は確実にやってきます。従来の対策本部の設えや運用の考え方は根底から大きく変わらざるを得ません。このコロナ禍で、その流れはますます加速しています。これまで複合対策本部とウェブ対策本部の運用をテーマにお話してきましたが、今回は危機管理/BCPのDX化のマイルストンを考えます。

2021/04/08

-

BCP・危機管理担当者向けサイバー攻撃体験セミナー

4月27日(火)14時から「BCP・危機管理担当者向けサイバー攻撃体験セミナー」を開催します。参加費は無料です。是非ご参加ください。

2021/04/07

-

第141回:取締役が自ら取り組むべきサイバーセキュリティーの指針とは

今回は世界経済フォーラム(The World Economic Forum)による取締役向けとして作成された報告書。タイトルに「Board Governance」(取締役によるガバナンス)とうたわれており、取締役向けという意図が明確に表れている。

2021/04/06

-

情報漏えいを防ぐためのセキュリティ意識向上トレーニング

ベクトルの子会社で、サイバーセキュリティ領域のコンサルティング等を行うサイバーセキュリティバンクは、従業員のセキュリティ意識向上のためのトレーニングサービス「情報漏えい防ぐくん」を提供する。「サイバー攻撃の疑似体験」、「レポーティング」、「教育コンテンツの提供」により、人が情報漏えいリスクを事前に察知できる環境を構築し、人的ミスに起因する被害の抑制を支援するもの。

2021/04/06

-

エンタープライズ・リスクコミュニケーション(ERC)~新・危機時代に必要な組織の強さを考える~

「エンタープライズ・リスクコミュニケーション(ERC)」という概念で新しい時代に即した危機対応体制の整備を提唱する、日本リスクコミュニケーション協会 代表理事の大杉春子氏を講師にお招きし、今、組織に求められるリスクコミュニケーションについて考えます。

2021/04/05

-

危機管理担当者の仕事

新型コロナの影響を引きずりながら新年度がスタートしました。4月の異動で新たに防災・BCPの担当になった方も多いでしょう。月刊BCPリーダーズ4月号は、新たに新たに担当となった方をはじめ、防災・BCPに携わるすべての方々の思いの共有とモチベーションの向上を願い、さまざまな現場で活動するリーダーたちの声をお届けします。

2021/04/01

-

クラウドの不適切設定を可視化するセキュリティ診断サービス

情報セキュリティ・サイバーセキュリティに特化したグローバルセキュリティエキスパート(GSX)は、M365やAzureの設定値を自動的に収集し、不適切な設定の修正とセキュリティのベースライン設定を行う「クラウドセキュリティ診断サービス」を提供する。

2021/03/30

-

第140回:世界のBCM関係者が今後起こり得る脅威をどのように評価しているか(2021年版)

新型コロナウイルスのパンデミックは、リスク・脅威の評価をにも大きな影響を与えた。BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCIが毎年発表している「Horizon Scan Report」の2021年版でも、その影響が色濃く表れている。

2021/03/30

-

データ侵害の通知は必要なのか?

欧州では一日当たり平均でなんと331件ものデータ侵害の報告が発生している。 GDPRではデータ侵害が発覚した際に72時間以内の報告を求められているためだ。 しかし、実際に侵害に遭った企業の担当者は、報告すべきか否かの判断に頭を悩ませている。

2021/03/29

-

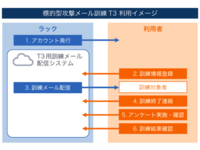

セルフサービスでコスト抑えた攻撃メール訓練

ラックは、標的型攻撃メールに対する体験型学習を行う「標的型攻撃メール訓練 T3(ティースリー)」を提供する。自社の特性にマッチした学習効果の高いトレーニングを求める客の声に応え、従来の「標的型攻撃メール訓練」サービスをゼロから考え直し、システムの設計や使いやすさを刷新したもの。

2021/03/27

-

クラウドで安価な基幹システム向け災害復旧ソリューション

日本情報通信(NI+C)は、同社が提供する基幹システム向けクラウドサービス『NI+C Cloud Power』において、ストレージを本番環境と災害対策環境のリージョン間でレプリケーションすることにより、ディザスタリカバリ(DR)環境の実装が安価で容易に行えるDRソリューション「災対ストレージ」を販売する。

2021/03/25

-

第139回:英国規格協会による「組織レジリエンス」指標に関する調査結果(2021年版)

BSI(英国規格協会)が、独自開発した組織レジリエンスの評価指標「Organizational Resilience Index」に基づいて行った調査結果の2021年版。存続年数が50年を超える組織の評価結果が16ある指標全てにおいて明らかに低くなっているという「意外」な結果が出た。

2021/03/23

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)