自然災害

-

「施設管理」機能を備えた危機管理ソリューション

兼松コミュニケーションズは、リスク情報配信・緊急連絡・位置情報を一つに統合したアプリ対応型の危機管理ソリューション「SAFEY(セーフィー)」を提供する。海外渡航者の滞在国・エリアの危険を通知し、危機的な重大インシデントが発生した場合には迅速な状況把握・緊急連絡・支援を可能にすることで、企業に課せられる安全配慮義務を持続可能な環境下で実現するもの。オプション機能として、登録済みの施設に紐づけられた従業員などとのコミュニケーションや一斉連絡が可能な「施設管理」機能を備える。

2023/09/10

-

異常気象の時代ー気象情報の有効活用とBCPの見直し

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事や最近の事象を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドや注視するポイントを伝えるとともに、連載者同士が意見交換を行って、得られた気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2023/09/08

-

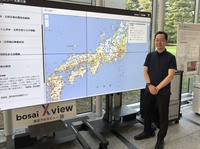

防災情報インフラ「SIP4D」はどこまで来たか

情報共有による災害対応の効率化は、いまや国をあげての喫緊の課題。これを解決すべく、防災科学技術研究所が中心となって開発してきた技術が「SIP4D(エスアイピーフォーディー)」です。いわば、組織の垣根を越えて情報を流通させるパイプライン。同研究所総合防災情報センター長の臼田裕一郎氏に、SIP4Dのいまとこれからを聞きました。

2023/09/07

-

被災経験がある企業とない企業の差

リスク対策.com は、組織の風水害対策の取り組み状況を把握するため、インターネットによるアンケート調査を実施した。今回は、過去に風水害による被災経験がある企業と無い企業の差について紹介する。調査は 7 月13 日から25日までリスク対策.comのメールマガジン購読者を対象に行い、208 の有効回答を得た。

2023/09/07

-

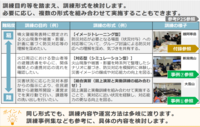

【特別講義】グループワークの手法を学ぶ

ワークショップなどに使えるグループワークのさまざまな手法を解説します。解説者は、兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科教授の木村玲欧氏です。

2023/09/05

-

【Lesson1(4講義)】企業の自衛消防隊が最低限知っておくべき消防知識

企業の自衛消防隊が最低限知っておくべき消防知識について、消火器の使い方から屋内消火栓の活用訓練まで基礎的な知識をわかりやすく解説します。

2023/09/05

-

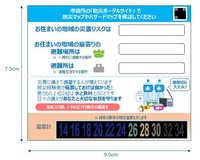

マグネットシートで防災行動に大きな差

環境省は、令和3年度から行っている「意識変革及び行動変容につなげるナッジの横断的活用推進事業」において、株式会社サイバー創研及び株式会社電力シェアリングが実施した「災害リスクの理解等の防災に関するリテラシーや、食料・水の備蓄等の災害への備え」に関する実証実験について、科学的根拠に基づく効果が示されたことを公表した。神奈川県内及び北海道内の地方公共団体との連携の下、ランダムで住民サンプルを抽出して比較試験を行った結果、住まいの地域の災害リスクの理解、食料・水の備蓄・確認、家具の配置や警報機の設置、一時避難場所や避難所の把握、家族との集合場所の決定などの項目での改善が統計的有意に実証されたという。

2023/09/04

-

防災DXのいまとこれから

災害を予測し、予防し、守り切れなければ対応する。しかし、現実に守り切れない事象が多発し、従来の防災は転換に迫られています。すなわち、対応を先に考える防災への転換。そのカギを握るのが情報で、デジタル技術の進展が災害対応の大幅な効率化を可能にしました。防災情報インフラの最前線で何が起きているのかを紹介します。

2023/09/01

-

高度な防災情報を格差なく国民に

2023年4月、防災科学技術研究所の理事長に寶馨氏が就任しました。今年度から始まった第5期中長期計画は、第4期の流れを引き継ぎつつ、取り組みをさらに加速。あらゆるハザードへの対応を目指して他機関との連携を強化し、防災情報をより高度化するとともに、それが広く国民にいきわたる環境づくりを目指す考えです。寶理事長に抱負を聞きました。

2023/08/31

-

ステークホルダーの意識ふまえて重要リスクを選定

住友ベークライトは2019年度、企業に対する情報開示要請の高まりを受け、リスクマネジメントの改善に着手しました。明確なルールがなかった主要リスクの選定基準・手順を見直すとともに、日常のリスクマネジメント体制を再整備。結果、PDCAプロセスと役割分担のわかりやすさが高く評価されています。

2023/08/28

-

火山防災訓練の企画・運営ガイド

内閣府はこのほど、「地方公共団体等における火山防災訓練の企画・運営ガイド」及び「取組事例集」を作成し公表した。今年6月に公布された活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律では、国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、8月 26 日を「火山防災の日」と定めることなどが規定された。内閣府では「今後、山防災の日等の機会に、各火山地域において、防災訓練の実施などの取組が推進されることが期待される」としている。

2023/08/28

-

多くの企業に共通するBCPの問題点

各社のBCPを拝見したり、現地を見たり、担当者と会話したりすると「あれっ?」と思う点が多々あります。それはその企業だけの問題ではなく、多くの企業が同じ問題を抱えているようです。本連載はそんな「あるある」の事例を紹介しながら、その「あるある」が発生する原因を考察し、対処の考え方を論じていきます。

2023/08/27

-

有志集まれ! 災害福祉の愛を語ろう

高齢化や孤立化が進む社会、災害福祉の重要性はさらに大きくなっています。災害時、弱い立場に置かれる人たちの困難さを少しでも軽減するため、このほど、志ある人たちが分野の垣根を超えて集う場として「災害福祉フォーラム」を立ち上げることになりました。9月1日に設立シンポジウムを開催しますので、ぜひご参加ください。

2023/08/24

-

高潮と満潮時刻――8月の気象災害――

高潮害は、台風がもたらす代表的な災害態様の1つである。台風により高潮のおそれがあるとき、気象解説ではほぼ例外なく、満潮時刻を示して警戒を呼びかけることが行われる。これはどの程度意味があるのだろうか。本稿ではその功罪を考えてみたい。

2023/08/22

-

台湾有事を想定したリスクマネジメント~我がこととして考える危機対応模擬演習~

2023年9月の危機管理塾は9月26日15時から行います。今回のテーマは、台湾有事を想定したリスクマネジメント~我がこととして考える危機対応模擬演習~。

2023/08/17

-

第231回:2023 年上半期に発生した大規模災害の概観

今回紹介するのは、世界最大級の保険・再保険ブローカーであるAonが定期的に発表している報告書の2023年上半期版。2023年2月にトルコとシリアの国境付近で発生した地震がクローズアップされている。

2023/08/09

-

AIは日本の防災を変えるか?

「Chat GPT」の登場で脚光を浴びるAI。防災分野においても、課題解決の切り札として期待が急上昇しています。AIをはじめとするデジタル技術は日本の防災をどう変えていくのか。AI 防災ベンチャーSpectee の根来諭さんと、アウトドア防災ガイドのあんどうりすさんに、ユースケースをイメージしながら語ってもらいました。

2023/08/08

-

福祉BCPは非常災害対策計画につながっている

先日、介護事業所向けの物品販売サイトを運営する会社で「BCP作成のツボ」と題するオンライン講演会を実施しました。わかりやすくお悩みに答えるため、講演会の前に、介護事業所がBCP作成にあたって何に困っているかをお聞きしました。今回はそのお悩みに答えるとともに、福祉BCP作成のツボを解説します。

2023/08/07

-

企業の自衛消防隊が最低限知っておくべき消防知識~消火器の使い方から、屋内消火栓の活用訓練まで徹底解説~

関東大震災から9月1日で100年を迎えます。防災の日を前に、自衛消防隊向けの特別セミナーを開催します。改めて基本となる消防体制を見直してみましょう。講師は、元西宮市消防局北消防署長の長畑武司氏(一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 事務局次長兼点検推進指導員)です。

2023/08/04

-

推し愛から始まる防災

世田谷区の玉川高島屋で開催されている「すごすぎる天気の図鑑展」行ってきました! 映画「天気の子」や、ドラえもんの映画や番組で雲の監修をされている気象庁気象研究官で雲博士の荒木健太郎氏の著作を元にしたイベントです。企画制作は、「すごすぎる天気の図鑑」「もっとすごすぎる天気の図鑑」「すごすぎる天気の図鑑 雲の超図鑑」を発行しているKADOKAWA、そしてエー・ティー・エー。今年のテーマは「虹」です。

2023/08/04

-

「持続可能なBCP」で事業継続の実効性を高める

ICT 大手のNECは2010年代から、BCP/BCMプロセスの効率化を進めています。活動の持続性をより高めることがねらいで、計画書の精緻さよりも「わかりやすさ」「動きやすさ」「継承のしやすさ」に重点を置いてきました。誰もがBCPの内容を理解し、緊急時に主体性をもって事業継続を行うことができる組織を目指しています。

2023/08/03

-

活性酸素種でウイルス・細菌を除去する空間浄化器

カーボントレードは、コールドプラズマ技術を使ってROS(Reactive Oxygen Species、活性酸素種)エアーを生成・放出し、人が生活する様々な場所でウイルスや細菌類・カビ等を除去する空間浄化器「CHEFER AIR」(CT-21型、CT-11型)を販売する。一般的な空気循環フィルター方式の空気清浄機では対応できない壁や床、物体の表面に付着したウイルス、菌類、カビなどにも効果を発揮するもので、無害なため、人が活動しながらでも連続稼動させることができるという。

2023/08/03

-

AIは日本の防災を変えるか?

毎年の記録的な豪雨と猛暑、いつ起きてもおかしくない大規模地震、その裏で進行する少子高齢化と防災力の減衰。DX/AIによる災害対応の効率化・高度化が急務となっています。デジタル技術は日本の防災・BCPをどう変えていくのか。トップランナーの対談、事例、独自調査から、現状と課題、今後の展望、未来の可能性をひも解きます。

2023/08/01

-

35.4%の企業が風水害による事業中断を経験

リスク対策.comは、組織の風水害対策の取り組み状況を把握するとともに、BCPにおける課題を明らかにするため、インターネットによるアンケート調査を実施した。その結果、多くの企業が風水害による被災経験があり、それに伴い35.4%もの企業が事業活動の中断を経験していることが分かった。また、本社施設では64.1%、自社施設では85.4%が、浸水リスクに晒されていることが明らかになった。一方で、対策面については、ハード・ソフト両面について、十分な備えができているとは言えず、風水害対策を進める上では「地域との連携が難しい」「従業員の教育が難しい」「対策にお金がかかりすぎる」といった課題が大きいと考えている企業が多いことが示された。このほか、風水害対策として今後、導入を予定している製品や、実施を予定している工事を聞いたところ、「飛散防止フィルム」や「移動・L字型の止水パネル」「水のう・吸水土のう」などが比較的に注目されていることが分かった。

2023/07/30

-

長崎豪雨――7月の気象災害――

気象庁が発表する警報などの防災気象情報は、常に改善が図られ、情報の種類や発表のしかたは年々変化している。それは、災害を経験することによって、改善すべき点が明らかになり、技術向上の努力と相まって、防災気象情報をより効果的なものへと進化させる不断の取り組みがなされているからである。そのような防災気象情報の改善の歴史を振り返って見るとき、ターニングポイントとなったいくつかの災害事例を挙げることができる。そのひとつが、今回とりあげる通称「長崎豪雨」である。

2023/07/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)