戦前の傑出したジャーナリスト・杉村楚人冠とその多彩な実績

ち密な取材力・語学力そして企画力

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2018/06/04

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

私は千葉県柏市に移住して以降、戦前の「手賀沼文化人」に注目し調査を続けた。志賀直哉、武者小路実篤、柳宗悦、バーナード・リーチら「白樺派」系の作家・文化人や講道館創始者・教育者嘉納治五郎ら知識人に魅かれたが、ジャーナリズムに生きる者として、朝日新聞記者・杉村楚人冠(そじんかん、1872~1945)の多才さ・先見性にも教えられることが多かった。楚人冠の朝日新聞入社後の足跡を追ってみよう。

明治36年(1903)4月、ロシアは露清間の条約に基づく撤兵期日を無視して満州に駐留し続け、日露間の緊張が高まっていた。日露開戦を不可避と判断した「東京朝日新聞」(「東朝」)は語学力に秀でた人材を探していた。「東朝」の主筆・池辺三山(吉太郎)は、松山哲堂(忠二郎)が以前から誘っていた杉村広太郎(ペンネーム楚人冠、和歌山藩重臣末裔)に白羽の矢を立て、面会して取材力や筆力を認めたうえで、大阪・東京の両朝日新聞の共同社主、村山龍平と上野理一に推薦の書状を送った。両社主はこれを拒否した。

警察と対立し、編集人の入獄を招いた和歌山新報時代の若い広太郎の過去と資質を案じた。池辺は繰り返し広太郎を逸材であるとして推薦し、ついに12月に入社が決まった。広太郎、31歳。「東朝」に入社はしたものの、直ちに新聞記者としての仕事が始まったわけではない。広太郎の仕事は外電及び外国人担当という地味なものだった。海外から配信されるニュースの翻訳や英米公使館からの情報取りに明け暮れた。日露戦争の従軍記事が紙面を飾る最中の明治37年(1904)8月、戦争の愚かさを説いたロシアの文豪トルストイの「日露戦争論」を翻訳して楚人冠訳として掲載し、社内で見識を示し始めた。

日露戦争が終結した明治38年(1905)秋、東北地方は未曾有の凶作に見舞われた。年が明けると広太郎は凶作地に特派され、福島県から岩手県にかけて足で取材した。自ら凶作地を回って出会った窮民の惨状を訴える「雪の凶作地」と題するレポートを38回にもわたって楚人冠の名で連載した。窮民に対する彼の視線は暖かく鋭い。楚人冠の最初のルポルタージュとなった。明治40年(1907)には伏見宮の渡英取材のため、英語力を買われてロンドンに特派され通信を掲載した。「タイムズ」、「デーリー・メール」などのイギリスを代表する新聞社の実情を取材し、後に「東朝」の機構改革に活躍する素地を作った。帰国後、「大英遊記」を出版して人気を博し、その自由な筆の運びはジャーナリスト楚人冠の名を一挙に高めた。

ジャーナリスト楚人冠の功績は3つの面にわたると考えられる。(1)名文でならした「新聞記者」(2)読者をひきつける企画立案と近代的な新聞機構(経営)の改革に貢献した「新聞経営者」(3)新聞紙学の日本への導入に貢献し後進を育成した「教育者」である。明治42年(1909)郷里・和歌山県熊野地方への特派では、旧知の民俗学者南方熊楠(みなかたくまぐす)を訪ね、「隠れたる世界的の学者」として大きく紹介したことも注目していい。大正3年(1914)、楚人冠は第一次世界大戦取材のため、ヨーロッパに特派された。最前線での取材ではないが、大戦中のイギリスやベルギーの政財界や民衆の暮らしを伝えた。特派によるルポ(特電)だけではなく、楚人冠はコラム面でも活躍した。「東朝」の「東人西人(とうじんせいじん)」がそれである。時事批評を核とした名文であった。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

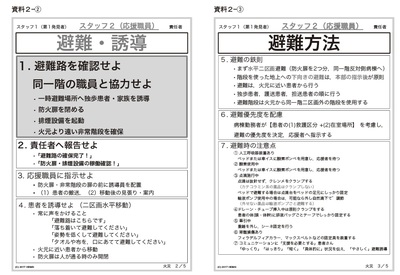

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方