2016/03/24

誌面情報 vol54

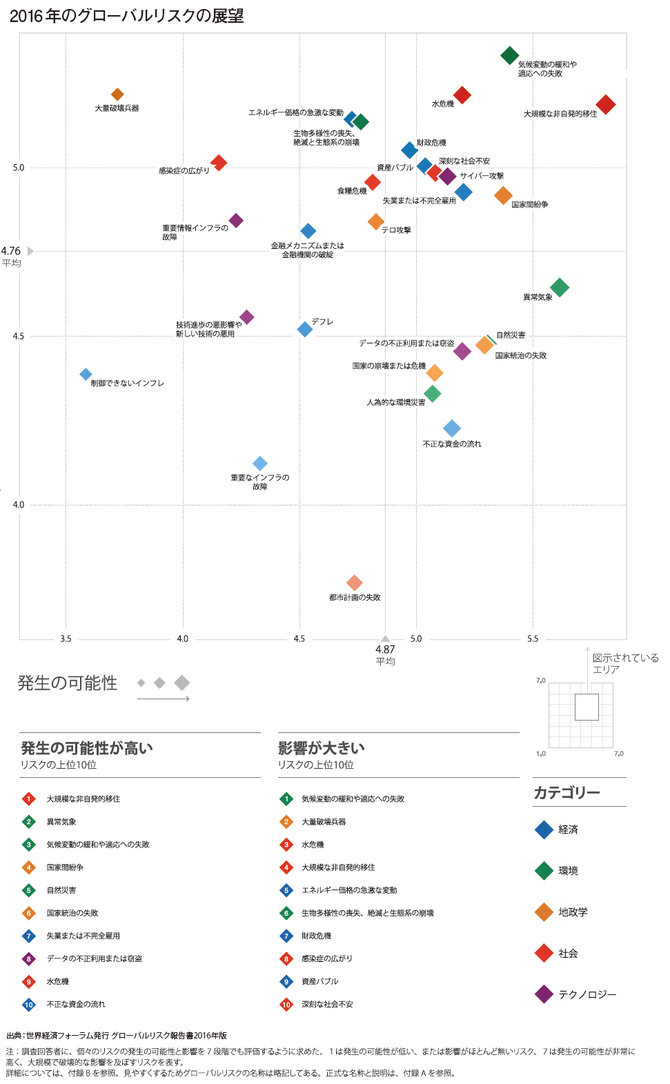

ほとんどの分野で発生確率・影響度が増加

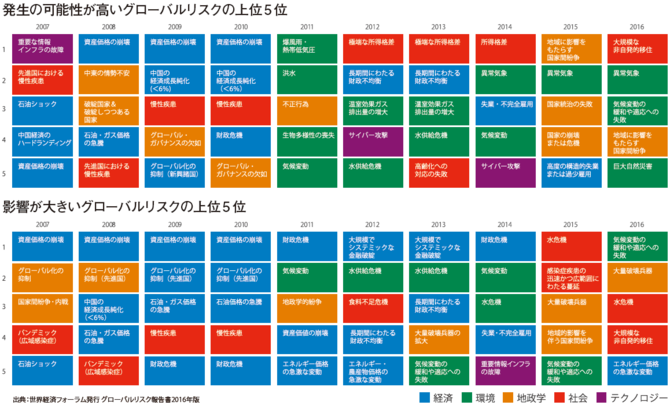

「第11回グローバルリスク報告書2016年版」が今年1月、世界経済フォーラムから発表された。同報告書は、世界経済に大きな影響を及ぼす可能性が高い、環境、社会、経済、地政学、テクノロジーの5分野について合計29のリスクを取り上げ、それぞれのリスクが発生する可能性と、発生したときの被害インパクト(影響)を評価している。その評価で、長年上位にきていた経済リスクの順位が下がり、地政学リスクや社会リスクが上位にきているのが近年の傾向だ。しかし、2016年度版では、地政学リスクや社会リスクを含め、ほぼ全ての分野で今後10年の発生可能性と発生したときの被害インパクトの増加がみられる。同報告書の編集に携わるマーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズのグループ会社であるマーシュブローカージャパン代表取締役会長の平賀暁氏に今回の報告書のポイントを解説してもらった。

「経済リスクそのものより、経済を脅かす要因を注視するようになった」と平賀氏は報告書を総括する。昨年に比べてほとんどのリスクについて、今後10年での発生可能性とその被害程度が増大している。

その中でも、今年の報告書では環境リスク分野の「気候変動への適応失敗」が、もっとも発生したときに被害インパクトが大きいと考えられた。「環境関連のリスクがトップに位置づけられたのは初めて。これまでに具体的な対策が講じられていないためだろう。大きな問題は各国の足並みがそろわない点だ」と平賀氏は指摘する。

もう1つ、急激な伸びを示したリスクが社会リスク分野の「大規模な非自発的移住」だ。難民問題もこの中に含まれる。昨年はトップ10にすら入っていない。報告書では1940年に比べると、望まない移住が約1.5倍に増加し2014年には5950万人に達するという国連難民高等弁務官事務所の報告を引用して警鐘を鳴らす。このうち半分以上は国家の崩壊や統治機構の弱体化が見られるシリア、アフガニスタン、ソマリアの影響によるもので、2010年から4倍も増えていると分析している。

この「大規模な非自発的移住」と密接に関わっているのが、「深刻な社会的不安定」と「失業または不完全雇用」だ。「非自発的移住は、社会が不安定だから移動を余儀なくされるが、今度は移動先の住民とのトラブルがありその社会を不安定化させる要因にもなってしまう。さらに、移住先の雇用環境をも揺さぶる。つまり、社会リスクは原因と結果が表裏一体ということ。シリアから難民や移民がヨーロッパに移動し、軋轢が生まれているのもこのためだ」と平賀氏は説明する。

昨年急上昇した地政学リスクも引き続き上位にある。発生可能性の4位に「国家間紛争」、6位に「国家統治の失敗」がランクイン。発生時の被害インパクトの2位には昨年3位の「大量破壊兵器」が順位をあげている。

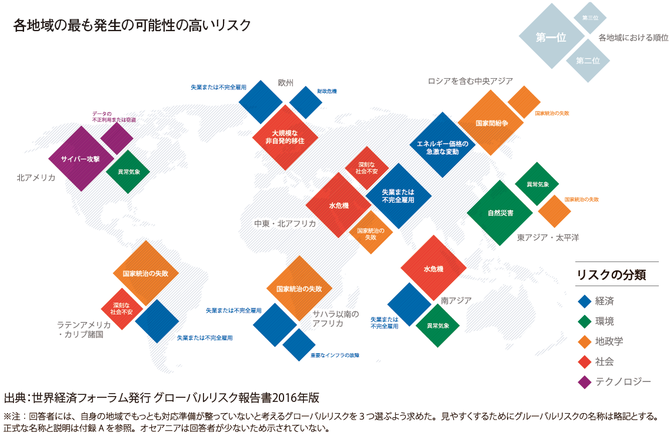

さらに、地域別のリスクランキングをみると、どの地域の地政学リスクが不安視されているかがわかる。地政学リスクがクローズアップされるのは、中近東やラテンアメリカなど石油や資源が多い地域。経済インパクトが高いためだ。「中東ではシリアとその周辺国を中心にISが国家の枠組みを超えてテロ活動を続け、終息する様子は見られない。ラテンアメリカ・カリブ諸国はアメリカとキューバの『雪解け』に期待が集まっているが、政情が安定しない地域でどうなるかまだ見通せていない」と平賀氏は語る。

今後18カ月以内に期間を限定したリスクランキングをみると、1位の「大規模な非自発的移住」に続き、「国家の崩壊」「国家間の紛争」「国家統治の失敗」の地政学リスクがトップ5にランクし、短期的に起こりうるリスクとして強く認識されているのがわかる。

テクノロジーリスクの中で最も危惧されているのはやはりサイバー攻撃。特に世界の地域別ランキングを見ると北アメリカが突出している。

平賀氏は「実際に攻撃を受けその恐ろしさと対策の必要性を痛感しているということだろう。北アメリカは環境や地政学リスクへの危惧があくまで相対的に低くなっているだけ。逆に言えば他のエリアでは別のリスクが注目されているだけでサイバーリスクそのものが低下しているのではない」。

世界経済フォーラムでは民間企業の経営幹部が自国のグローバルリスクをどのように認識しているかを調査し同報告書で提示しているが、アメリカや日本、ドイツ、オランダなどでもサイバー攻撃が上位を占める。

経済リスクは資産バブルを懸念

経済的なリスクで懸念されるのがアジア圏での資産価値の崩壊(バブル)リスクだ。中国やタイ、マレーシア、ミャンマーなどにおける資産バブルは無視できない。民主化を進め注目されているミャンマーだが、その内実はまだ不透明な部分が多い。そして、やはり中国を外して考えるわけにはいかない。「近年、世界経済を牽引してきたのは確かに中国。だからこそ各国の経済が中国の動きに影響される」と平賀氏は語る。

では、このグローバルリスク報告書をどう生かすべきか―。気候変動や国家間紛争などは大きすぎるリスクで、一国や一企業でどうにかできる問題ではない。平賀氏が指摘するのは日本人の地政学リスクへの関心の低さだ。「問題なのは日本が海に囲まれているおかげで、地政学について対岸の火事のように思ってしまう点。直接、間接的に日本人や日本の企業にふりかかる現実味がない。海外進出のときにどこまで他国の社会や政治、経済状況、雇用環境を調べているか。海外進出はしなくとも市場の動きの背景を理解するには地政学リスクへの関心が必須」(平賀氏)とする。

誌面情報 vol54の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方