2016/07/29

誌面情報 vol54

北九州市立大学 准教授 加藤尊秋

北九州市危機管理参与/救急救命九州研修所 教授 郡山一明

北九州市立八幡病院 副院長 伊藤重彦

1.はじめに

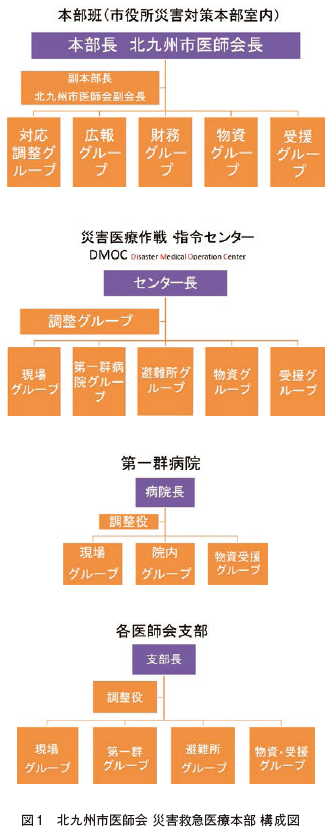

前号の郡山論文では、災害医療の特性を踏まえた北九州市の医療体制づくりの考え方について解説した。現在、策定作業が進められている北九州市医師会医療救護計画では、災害医療・作戦指令センター(Disaster MedicalOperation Center: DMOC)が中核となり、機能別に組織化を行うインシデント・コマンド・システム(ICS)の考え方を援用して様々な行政・医療関係者が連携して活動を行う。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2016年3月25日号(Vol.54)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年7月29日)

図1にDMOCの組織図を示す。今号では、DMOCの災害対処能力改善のために行われた2つの図上訓練(図上シミュレーション訓練)の様子を報告する。特に、組織として連携して災害対処を行うための能力可視化について紹介する。

図上訓練とは、災害対応を行う組織における意思決定と情報伝達を重視した訓練であり、災害を模擬した訓練シナリオに沿って訓練参加者(プレーヤー)に次々と課題を与え(状況付与)、プレーヤーは、組織的に連携して対処方法を決めていく。

北九州市医師会医療救護計画は、策定段階であるため、DMOCを構成する様々な組織の人たちが一堂に会し、当該計画に沿って連携して活動するのも今回の訓練が初めてであった。

このため、当該訓練では、情報の集約、それに基づく判断、現場への指示など、基本的な役割分担と連携の流れを訓練参加者が理解し、また、災害時に生じる典型的な課題に取り組む中で計画の問題点を見いだし、改善することを目的とした。

特に、大きな災害時に必要となる北九州市内外のさまざまな機関との連携や応援・受援業務について、ひととおり試みることを重視した。これらの多くは、計画として存在していたとしても、日常的には実践されないため、図上訓練を通じてその手順を試し、問題の把握を行う意義が大きい。訓練シナリオは、DMOCの有志が中心となって作成し、筆者(加藤)は、DMOCの各班が行う情報伝達や意思決定について、実施内容と処理時間に着目した評価を担当した。

この評価には、2014年3月発行の本誌Vol.42にて紹介した情報伝達・共有型図上訓練の考え方とその評価システムを用いた。これらの訓練技法は、総務省消防庁「消防防災科学技術研究推進制度」による支援のもと、2012年度より3年間の研究開発を経て実用化されたものである1。

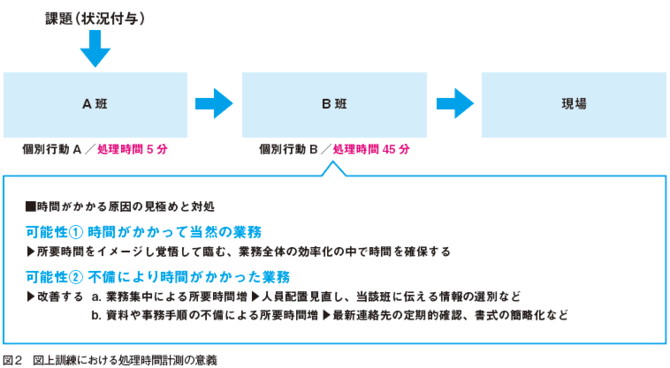

情報伝達・共有型図上訓練では、災害対策にあたる様々な班が担う業務とその流れを事前に整理し、訓練においてそれらの業務の成否を評価することを重視している。ここで、各班が実施すべきと想定される業務を「個別行動」と呼んでいる。

つまり、図2に示すように、重要な状況付与については、事前に対処にあたるであろう班とその個別行動が整理されている。今回は、プレーヤーに基本的な業務を覚えてもらうために、このような対処の流れを記した資料を事前にプレーヤーに渡し、それに沿って状況付与に取り組んでもらった。

これは、答を見てテストに答えるようなものであるが、そうであっても、処理時間に着目すると、災害対応のあり方について様々な示唆を得ることができる。特に、処理時間が長い個別行動については、図2に示すようになんらかの改善が必要である可能性が高い。

これらの点について訓練で課題を把握して修正しておけば、実災害において不必要な業務の遅れを防げる可能性が高い。もちろん、必然的に長めの処理時間を要する重要な行動もある。それらについては、処理時間の長さを把握しておき、業務多忙の中でも覚悟を持って実施する必要があろう。

誌面情報 vol54の他の記事

- 巻頭インタビュー 政府がBCP認証制度スタート

- 特別寄稿 災害医療に必要な非日常性(下)

- 宗教・文化の違いでトラブルも

- 海外安全対策が変わった!

- 海外安全対策「虎の巻」

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方