2016/03/24

誌面情報 vol54

安否情報の収集などに課題

本誌では、組織の危機管理担当者らに対して、海外へ出張・渡航、あるいは駐在する従業員の安全対策について、懸念されるリスクと、組織としての現状の対策をアンケート調査した。その結果、交通機関の事故に次いで、テロや感染症など幅広いリスクを心配する組織が多く、マニュアルなどの整備なども進んでいる傾向が明らかになった。一方で、出張・赴任者の安否確認や、現地の安全情報の収集・分析などに課題を抱えている組織が多いこともわかった。

海外で従業員が遭遇する心配があるリスクは?

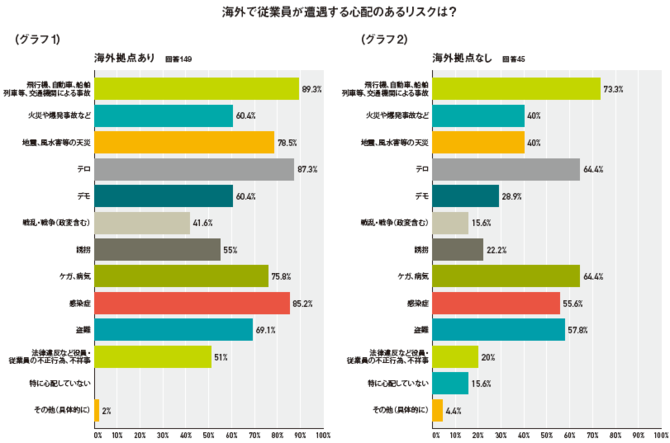

アンケートは、海外に拠点を持つ組織と、拠点がない組織の回答を分けて集計した。その結果、「海外で従業員が遭遇する心配があるリスクは何か」との質問に対しては、「海外に拠点を持つ組織」の回答傾向は、「飛行機、自動車、船舶、列車など交通機関による事故」(89.3%)が最も高く、次いでテロ(87.3%)、感染症(85.2%)、地震、風水害などの天災(78.5%)、ケガ・病気(75.8%)なども僅差で続いた。その他の項目でも50%を超えるものが多かった(グラフ1)。

一方、「海外に拠点を持たない組織」についても、やはり交通機関の事故(73.3%)や、テロ(64.4%)、ケガ・病気(64.4%)に関する心配が高いものの、海外に拠点を持つ組織と比べると全体に心配の割合が低い傾向が明らかになった。「特に心配はない」との回答もあった(グラフ2)。

また、従業員の海外渡航・出張の割合が「月数回〜毎日」と高い頻度の組織と、「ほとんどない、年数回程度」の低い頻度の組織を比較したところ、頻度が高い組織は、テロ(91.2%)への懸念が最多となり、次いで交通機関による事故(89.2%)、感染症(87.8%)と順位が入れ替わった。頻度が低い組織は、テロへの心配は59.2%にとどまった。海外拠点の有無や渡航頻度により、海外リスクの受け止め方に差があることがわかった。

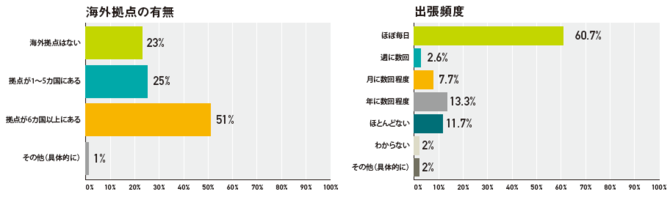

アンケート調査は、本誌の読者、メールマガジン購読者、および2016年2月12日に本誌が開催した海外進出リスク対策セミナーの参加者らを対象に行い196人からの回答を得た。内訳は、上場企業が50%、非上場企業が37.8%、自治体やその他団体が8.2%、個人が2.6%など。海外拠点の有無については、「6カ国以上にある」が51%で「1〜5カ国にある」が25%、「海外拠点はない」が23%だった。

東南アジアが最も多い

従業員が海外に渡航・出張・駐在するにあたって、安全が懸念される国については、海外拠点の有無、出張の頻度に関わらず、東南アジアが最も高かった。これは、治安情勢に加え、最も拠点が多く渡航の頻度も高いことが理由と思われる。以下、安全が懸念されるトップ5の地域を紹介する。1位

1位 東南アジア 74%

2位 中東 46.4%

3位 東アジア 43.4%

4位 南米 37.8%

5位 南アジア 34.2%

トップ5には入らなかったが、北米(33.7%)や西ヨーロッパ(31.1%)も比較的に多かった。アフリカ各地については進出組織が限られているためか、15%前後だった。

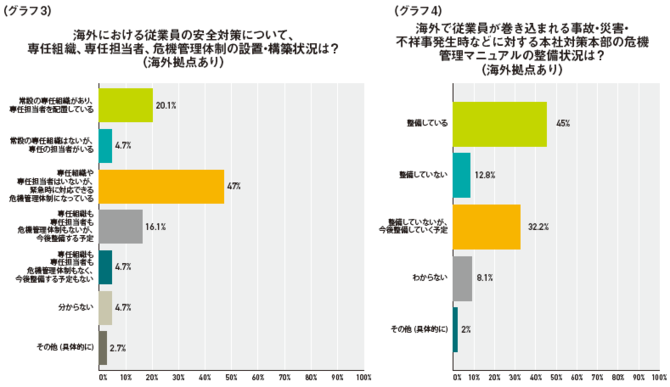

危機管理体制はできている

海外における従業員の安全対策の体制については、海外に拠点を持つ組織については、「専任組織や専任担当者はいないが緊急時に対応できる危機管理体制になっている」との回答が47%で最も高く、「常設の専任組織があり専任担当者を配置している」も20.1%あった。「専任担当者のみ配置している」との回答は4.7%、「今後整備していく予定」は16.1%だった。その他回答として、「海外ファームが独自に危機管理体制を構築している」という意見もあった(グラフ3)。

海外に拠点がない組織については「専任組織も専任担当者も危機管理体制もなく、今後整備する予定もない」が48.9%と大半を占めた。

マニュアルは半数が整備

海外で従業員が巻き込まれる事故・災害・不祥事発生時などに対する本社対策本部の危機管理マニュアルの整備状況については、海外に拠点がある組織は、「整備している」が45%で最多だったものの、「整備していない」(12.8%)、「整備していないが今後整備していく予定」(32.2%)との回答も多かった。その他としては「マニュアルは作成しているがアップデートの必要性を感じている」「海外ファームが独自に整備している」などの回答もあった(グラフ4)。海外拠点がない組織は、「整備していない」(46.7%)が最多となっている。

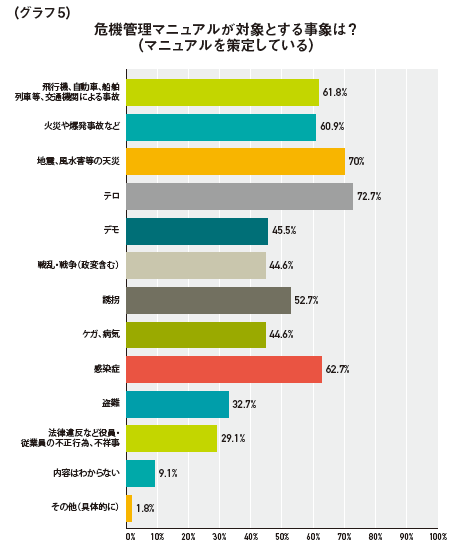

また、マニュアルを策定している組織に対して、対象とする事象を聞いたところ、テロが72.7%で最多で、天災、感染症、交通機関の事故、火災や爆発事故など幅広い事象を対象にしていることもわかった(グラフ5)。

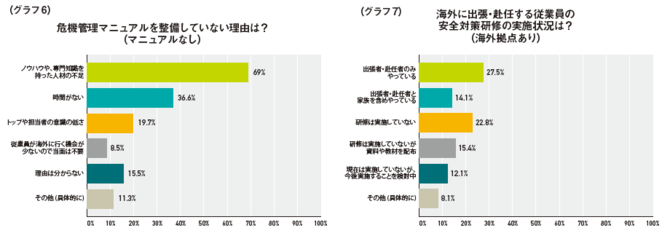

ノウハウ、人材の不足

海外に拠点がありながら、「マニュアルを整備していない」、あるいは「今後整備する予定」と回答した人を対象に、マニュアルを整備していない理由を聞いたところ、「ノウハウや専門知識を持った人材の不足」(69%)が最多となった。「時間がない」(36.6%)、「トップや担当者の意識の低さ」(19.7%)との回答も多かった。

その他の回答は、「海外出張者・駐在者がそれほど多くないため」「安全と見られる先進国だけでビジネスを展開していたから」「海外のプロに任せている」「親会社のマニュアルがそのまま適用されることになっている」「国内を優先して海外に手がまわっていない」「現地採用の従業員が中心のため」「現地に任せている」「コンサルに依頼すると多額な費用が必要」などがあった(グラフ6)。

研修は大半が実施

海外拠点のある組織に対して、海外に出張・赴任する従業員の安全対策研修の実施状況について聞いたところ、「出張者・赴任者のみやっている」(27.5%)、「出張者・赴任者と家族も含めやっている」(14.1%)を合わせ4割以上が研修をしていることがわかった。また「研修は実施していないが、資料や教材を配布」も15.4%あった。「研修は実施していない」は22.8%だった。出張頻度が高い組織についてもほぼ同じ傾向で、海外拠点がある、あるいは海外出張が多い組織については、研修はおおむね行われていると見ることができる(グラフ7)。一方、海外拠点がない組織、海外出張の頻度が少ない組織については、研修は実施していないが6割近くを占めた。

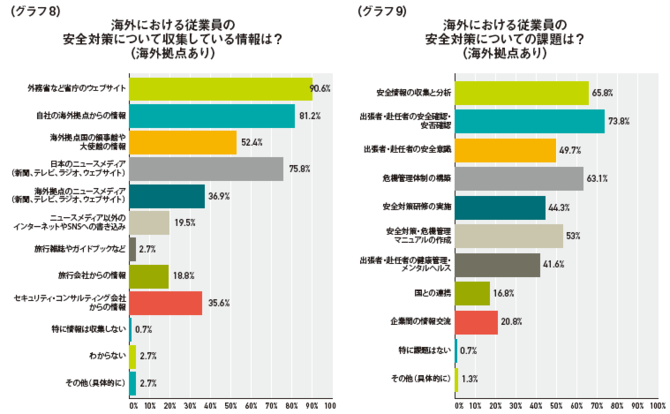

外務省など省庁の情報が最多

海外における従業員の安全対策について、収集している情報を聞いたところ、海外に拠点のある組織は、「外務省など省庁のウェブサイト」が90.6%と最も高く、次いで「自社の海外拠点からの情報」(81.2%)、「日本のニュースメディア」(75.8%)と続いた。「海外拠点国の領事館や大使館の情報」(52.4%)や「セキュリティ・コンサルティング会社からの情報」(35.6%)も高かった(グラフ8)。一方、海外拠点がない組織や、海外出張の少ない組織は、外務省などの省庁のウェブサイトと日本のニュースメディアだけから情報を収集する傾向が顕著に現れた。

出張者・赴任者の安全確認が課題

海外における従業員の安全対策についての課題は、海外に拠点がある組織の場合、「出張者・赴任者の安全確認・安否確認」が73.8%と最多で、次いで「安全情報の収集と分析」(65.8%)、「危機管理体制の構築」(63.1%)、「安全対策・危機管理マニュアルの作成」(53%)などが多い(グラフ9)。海外拠点がない組織の回答と順位に大差はないが、それぞれの課題に対する割合は、海外拠点がある組織の方が高い。

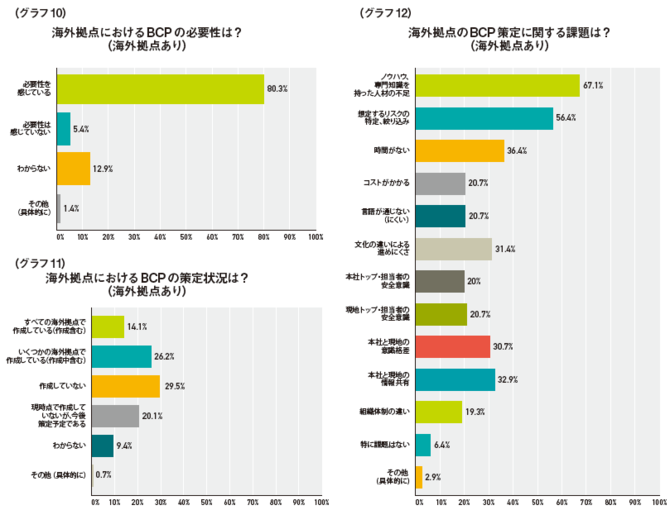

BCPの必要性は8割以上

海外拠点のBCPの必要性については、海外に拠点がある組織に対してのみ聞いた。その結果、「必要性を感じている」が80.3%で、「必要性は感じていない」(5.4%)を大幅に上回った(グラフ10)。一方で、BCPを策定している組織は、「すべての海外拠点で作成・作成中」が14.1%、「いくつかの海外拠点で作成・作成中」が26.2%と合わせて40.3%だったのに対し、「作成していない」は29.5%、「現時点で策定していないが、今後策定予定」が20.1%で、まだ、海外拠点を持つ組織の半数弱がBCPに未着手な状況がうかがえる結果となった(グラフ11)。ただし、今回のアンケート調査は、6カ国以上に拠点を持つ、比較的に海外進出に積極的な組織の回答者が多いことから、実際にはBCP策定はそれほど進んでいないものと推測される。

多岐にわたる課題

海外拠点におけるBCP策定における課題は、「ノウハウ、専門知識を持った人の不足」が67.1%、「想定するリスクの特定と絞り込み」が56.4%で、テクニカルな部分を課題と感じている組織が多いことがわかった。一方、「時間がない」(36.4%)、「本社と現地の情報共有」(32.9%)、「文化の違いによる進めにくさ」(31.4%)、「本社と現地の意識格差」(30.7%)を挙げた人も多い(グラフ12)。

自由回答

海外における従業員の安全対策や、海外拠点のBCP策定に関して寄せられた自由意見のうち、主なものを抜粋して紹介する。

▶ 危機発生時の日本人赴任者と現地ローカルスタッフの対応をどう整理するか(日本人だけ帰国でいいのか)

▶ 各国の報道を欠かさず見聞ききすることが大切

▶ 精度の高い情報の収集と、赴任者、出張者の意識改革が重要

▶ 危機管理マニュアルの随時更新が重要

▶ 自分で身の安全を守る意識が重要

▶ 異常なしでも報告する第一報の文化をつくる

▶ 海外の事業所では、情報収集やパートナー企業との調整、国家・行政の支援を要請するのに限界がある。地域統括を設置し連携できる体制が必要

▶ 海外からのインバウンドへも対応していかねばいけない

▶ この1年、2年でテロや感染症の問題が身近になってきたと感じている

▶ 日本のニュースと現地では温度差がある

▶ 時差が大きいところとはTV会議等の設定が難しいのでフェイスツーフェイスの連携が難しい

▶ 連絡体制、事前の準備などを繰り返し明確にしておくことが大切

誌面情報 vol54の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方