2016/06/14

誌面情報 vol54

一般社団法人日本防災教育訓練センター代表理事 サニー神谷氏

パリで発生した同時多発テロは、日本企業にも衝撃を与えた。フランス国内に支店やグループ会社を持つ企業は、現地従業員らの安否確認を行う一方、日本から海外への渡航を禁止とした企業も少なくない。「今後、海外への渡航者や駐在者らに対して、どのような安全対策をしていけばいいのか」が危機管理担当者の最大の悩みだろう。パリ同時多発テロ事件発生後、ただちに現地に取材に入った一般社団法人日本防災教育訓練センター代表理事で国際消防&防災ジャーナリストのサニー神谷氏に聞いた。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2016年3月25日号(Vol.54)掲載の記事を、Web記事として再掲したものです。(2016年6月14日)

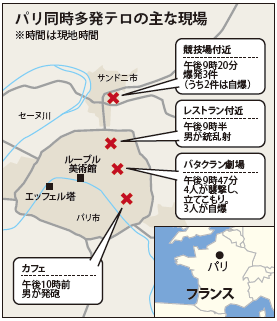

2015年11月13日金曜日、週末を過ごす客でにぎわうフランスの首都パリ市内外で、午後9時20分から53分の間に自爆テロや銃撃による殺戮が発生し、少なくとも130人が死亡、350人以上が負傷し、同国で戦後最悪のテロとなった。

11月16日、フランスのオランド(FrancoisHollande)大統領は、「今回のテロは、過激派組織IS=イスラミックステートによる不特定多数を殺傷する組織的な行為で、シリアで計画、ベルギーで準備、フランスで実行された」との見解を示した。

テロは、週末の夜の繁華街という都市の脆弱なところを狙い、不特定多数の人々に対して乱射する極めて凄惨なものであった。フランスの主流メディアは、「実行犯の大半が持参の自動小銃の弾を撃ち尽くしたのち、身につけた榴弾ベルトにより自爆死し、その爆弾に内包された金属球や金属の釘やねじが爆発で放射状に勢いよく飛び散り、半径約50mに居る人々を殺傷した」と報じた。

一方、世界中のジャーナリストが集まる教育研究サイト「Academia」では、今回のテロに関わったテロリストたちの行動の未熟さや、ターゲットの脈絡のなさ、イスラム国との関係の浅さなどから、実際はイスラム国や敵対するアルカイダなどのテロ行動に感化された過激な思想青年グループによる集団殺人事件に過ぎないのでは?との意見も多く投稿されている。

確かに、犯行内容を時系列で見ていくと、若きテロリストたちは、ほぼ無計画と言っていいほど思いつきの素人犯行だったのでは?と疑うことができる。理由の1つは、彼らがテロに使用した自動小銃AK47は、不発や誤作動が多く、おそらく闇市で買ったような中古銃で、メンテナンスやオーバーホール、動作確認なども行われていなかったと見られている。

また、自爆ベストも手作りのため、乱射している間に自動小銃の振動で配線が切れてしまい、起爆スイッチを入れても爆発せず、その場で配線をつなぎ直しても自爆できずに慌てていたという目撃証言や、榴弾ベルトにテープでぐるぐる巻きにされたねじや釘がボロボロとこぼれていたという話もあるほど、武器に対してはお粗末な準備&知識だったようだ。

現地日本人の声

テロ翌日、パリ市内はすべての学校、大学、図書館、娯楽施設が入場禁止、観光ツアーなどはキャンセルされ、地下鉄も数駅が閉鎖された。

パリ市役所は市民らに対し、必要最低限、表には出ないよう呼びかけたが、「テロに屈しない」と息巻く市民たちは、わざとレストランの表に並ぶ席に座って、いつものように食事を取った。

私は、パリに滞在した2015年12月2日から7日までの間、パリ市消防旅団(消防局)やSAMU( 緊急医療援助組織)、SMUR( 救急機動組織)、APHP( パリ公立病院連合)にテロ対応の取材を行い、また、パリ市内にある商社系日本企業の従業員、パリ大学客員教授など、現地在住の日本人計8人にインタビューを行った。

その中で、パリ9区在住44年の日本人男性Gさんの話によると、テロ当日の夜は、合計数百台にのぼると見られるパリ中の警察車両、消防車両、フランス軍などのさまざまな車両が一斉に走り出して、「戦争でも始まったのか」と思わせるほど、緊迫した状況だったという。サイレン音と緊急車両がすべて走り去った後は、薄気味悪いほど静寂な時間が流れ、過去にはない恐怖感を覚えたそうだ。

そして、テレビのニュースを見ると、どのチャンネルも見慣れた景色の中で起こった生々しいテロ現場が映し出されており、アルミシートにくるまれた血まみれの市民、赤く染まった手袋で次々に救急車へ傷病者を搬送する消防隊員、防弾ベストを着て2重3重の人垣を築きながらテロリストと抗戦する警察や軍隊の隊員、慣れない事態に対応を慌てるメディアのレポーターの姿などを見ると、「これからどうなるのだろう?いつ、事態が収束するのだろう?」と心配でテレビのリモコンを持った手が小刻みに震えたと語っていた。

この男性は、すぐにSNSで友人たちの安否確認を行ったところ、すでにたくさんのテロ情報や在住者ネットワークの安否確認ページなどが開設され、迅速な対応が取られていたという。

パリ11区在住の商社系民間企業の社員Nさんの話によると、2015年1月7日に起こったシャルリ・エブド襲撃事件の直後、パリにある日本国大使館から、「イスラム国やアルカイダが何度もパリを襲撃するという内容をさまざまなメディアを通じて宣戦布告していることから、各社において従業員に基本的なテロ対策を行うように」とアドバイスされていたそうである。

もちろん、会社としては危機管理対策として、邦人保護対策に基づき、大使館との連絡を密にし、一応のテロ情報更新とテロ行動に注意する心構えはあったが、まさか本当に起こるとは夢にも思わなかったと話していた。

誌面情報 vol54の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方