2015/11/25

誌面情報 vol52

~見落とされていた「洪水被害」~

マーシュブローカージャパン株式会社シニアバイスプレジデント/

ジャパンプラクティスリーダー/マーシュリスクコンサルティング 小森園孝輔

2015年10月25日(日)、常総市を訪れた。まず、鬼怒川氾濫による大規模水害により被災された方々に心よりお見舞い申し上げたい。1カ月半が経過したが、三坂町、若宮戸地区など氾濫流で家屋が甚大な被害をうけた地域以外は浸水域約40㎢におよぶ水害が起こったとは思えないまでに復旧されていた。また、休日の市役所職員の被災者対応、多くの災害復旧ボランティアの方々を目のあたりにし、改めて被災した方々の生活の早期再建を強く願った。ここでは、常総市ホームページ、国土交通省資料などの公知情報より得られた常総市の対応に基づいて、今後も増加すると考えられる大規模な洪水に対して公益を守る立場の地方自治体のリスクマネジメントのあり方について問題提起したい。

利根川水系河川整備基本方針によると、利根川水系の基本高水のピーク流量の計画規模は、鬼怒川については1/100確率流量と観測史上最大流量のいずれか大きい値を採用することとしている。基本高水ピーク流量算定手法の詳細は割愛するが、その算定の基本になる確率降雨量は鬼怒川については上流の石井地点(栃木県宇都宮市)での大正13年~昭和41年までの44年間について、100mm以上の流域平均3日雨量を統計処理した362mmを採用している。今回の洪水では、9月9日から10日にかけて、石井地点上流域の流域平均最大24時間雨量410mmを記録し、これまでの最多雨量を記録した。また、3日間雨量(流域平均)は501mmであった※1。

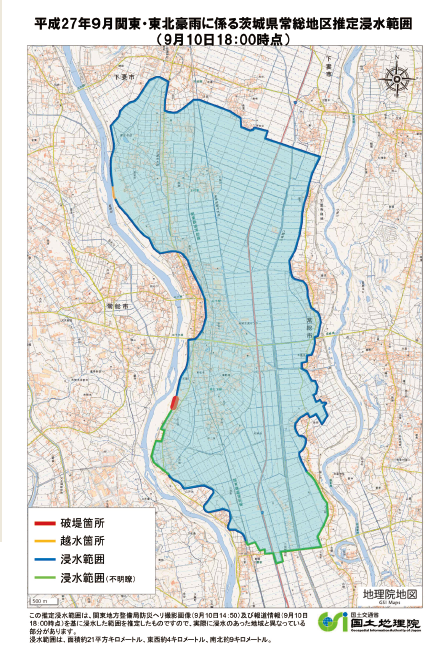

鬼怒川水海道地点(常総市水海道本町)および平方地点(下妻市平方)において、観測史上最高水位を記録、計画高水位を超過、流下能力を上回る洪水となり、7カ所で溢水し常総市三坂町地先で堤防が決壊した(9月10日12:50)。浸水域は常総市役所本庁舎にまで至る大きな災害となった。

常総市の避難指示対応

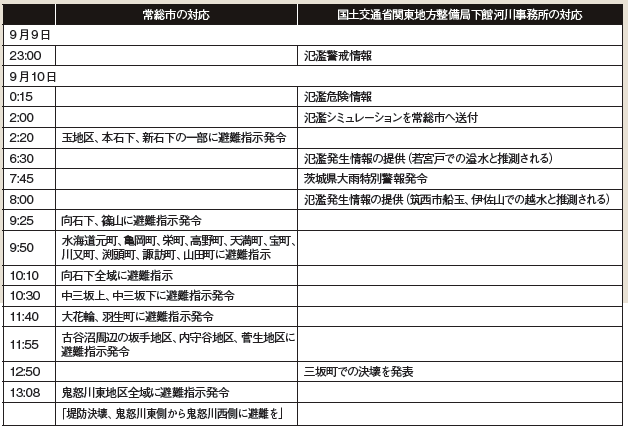

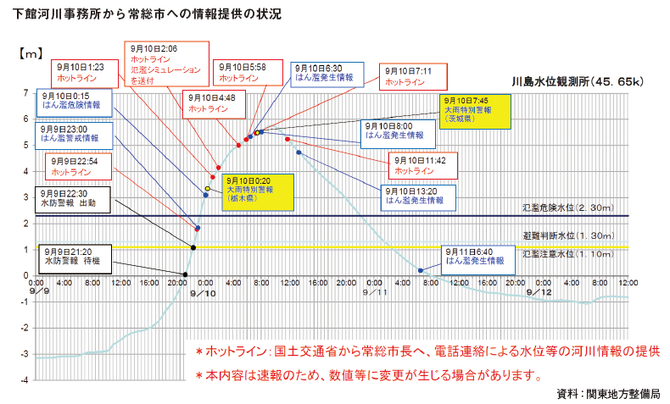

堤防決壊前の9月9日22時54分から、国土交通省関東地方整備局下館河川事務所は川島水位観測所(決壊地点よりも24.6km上流)の観測水位をもとに常総市長に複数回電話連絡(ホットライン)にて、河川の水位、堤防決壊の危険性、堤防が決壊した場合にどの程度の時間でどこまで浸水するのか、などの情報を提供していたという※2。

上記の下館河川事務所の情報提供に加えて、常総市の避難勧告指示発令状況を時系列に示す。

大規模洪水に備えて

10月12日付の茨城新聞で報道された常総市職員による次のコメントは大規模洪水に対する危機意識を物語るものとして興味深い。

「水害対応は初めての経験。どう動いていいのか分からなかった」。

「各職場で地域防災計画の理解が浸透していなかった。今後はもっと踏み込んだ形の計画に見直し、マニュアルも作成し、職員に徹底させたい」。

昨今、広くBCPは普及しているが、多くは大地震を想定したものである。大地震は広域災害であり自社だけでなく、ユーザー、サプライヤーなどの関係者も被災する可能性があり、事業継続・復旧のための検討範囲は広範にわたり、大地震を想定しておけば他の災害についても概ねカバーできるであろう、と考えられているのが理由の1つかと思われる。また、首都直下地震、南海トラフ地震など切迫性の高さが叫ばれているのも、当然、その理由と思われる。

一般的に大規模な洪水は、地震災害との違いとして次の特徴があるといえる。

①河川水位、降雨量等から堤防の越水・決壊の予測が可能であり、適切なタイミングで予・警報の発信、避難勧告・指示の発令を行うことで被害軽減ができる。

②堤防決壊後、氾濫域の拡大には長時間を要するため、決壊場所付近以外では避難、浸水対策をとることで被害の拡大防止ができる。氾濫域は広大となるが、被害のまったくない地域もある。

いずれも、時間経過の中で適切な対応を取ることで被害を軽減できることを示しているが、実際はどうであったろうか。

鬼怒川水海道水位観測所(常総市水海道本町)では、9月10日7:00時点で氾濫危険水位を超過していたとみられるが※4、当該観測所周辺地域への避難指示発令は同日9:50であった。

常総市の地域防災計画では、避難すべき区域、判断基準及び伝達方法を明確にしたマニュアルを作成することとしているが、状況の経過に基づいた発令基準は明確化されていたのだろうか。今回の豪雨で同様に被災した仙台市では地域防災計画の中で避難指示発令は「1時間後には氾濫危険水位を超過する恐れがあると判断された場合」と明確に示している。長い時間を経て被害様相が変化する大規模洪水では、降水量増大から、出水、氾濫拡大、収束に至る過程でのアクションプランを策定することが重要である。

常総市の洪水ハザードマップによると、鬼怒川流域、石井上流域に3日間の総雨量が402mm(概ね100年に1回起きる大雨)を想定して浸水シミュレーションを行っているが、常総市災害対策本部の設置場所である常総市役所本庁、本庁舎が使用できない場合の代替候補である常総市役所石下支所、常総市生涯学習センター、常総市水海道保険センターの3拠点、いずれも浸水予想範囲に入っており、実際、今回の洪水でも浸水被害にあっている。

また、常総市で指定された43の避難所のうち、23は浸水想定域に位置しており、これらは2階以上を使用する前提となっている。実際に、本庁舎1階の電源設備が水につかって停電し、さらに屋外に設置された非常用設備も浸水により機能しなかったという。ハザードマップによれば、被災時に緊急物資の輸送、ライフラインの確保、避難活動などに大きな制約が発生することは容易に想像できるが、最悪ケースを想定し、このような制約が発生することを前提に全く浸水被害が想定されない地域を活動拠点とした緊急対応要領は検討する必要はないだろうか。

このように、今回の洪水被害では、自治体として大地震以外の災害に対する潜在的危機意識の低さが改めて浮き彫りとなってしまった感が否めない。

住民側の行動について振り返ると、ある報道の被災住民の次のコメントから「正常化の偏見」(目の前に危険が迫ってくるまで、その危険を認めようとしない人間の心理傾向)が多くの住民に作用していたことを窺い知ることができる。しかし、これは過去の洪水災害でも度々指摘されていることである。

「高速道路の工事をしていた人たちはすぐに逃げました。でも地元の私達はここまで水が来ることはないだろうと思っていました。地元の人間の方が警戒していなかったのです」。

もし、「100年に1回」という確率を、「起こり得ない」、「非常に稀」という認識を持っていたとしたら大きな間違いである。英国安全衛生庁(HSE)では、工学的システムによる個人死亡リスクを100万年に1回を超えないことを発生確率の許容限界として使っているが、一般的には100万年に1回や1000万年に1回という確率を「起こり得ない」という確率としてみなしている。ちなみに、鬼怒川の1/100確率流量の元になる3日間雨量は362mmであるが、1/50確率では346mm、1/20確率では322mmである。このようにみると402mmの雨量も不確実性を考慮すれば、10年に1回、あるいは毎年発生しても不思議ではない、という認識が持てるはずで、近年の地球温暖化による豪雨、台風の増加を考えればなおさらである。

また、一般に、土砂崩れ、土石流、津波など大きな流速をともなう水害は「怖い」と認識されるが、浸水では滅多に人は死なないと理解している人は少なくはない。洪水ハザードマップで浸水の深さを示すだけでは、実際の洪水被害を認識させるには不十分かもしれない。

このような発生確率、被害のイメージの捉え方が、正常化の偏見を助長させてはいなかったであろうか。正常化の偏見は自動的な感情であり、その対極は「意識する知的判断」だと言える。大規模な洪水災害の理解促進は平常時のリスクコミュニケーションを通して住民の意識する知的判断を養い、自助・公助ができるコミュニティーを構築していくことは地方自治体として重要な役割である。

地震偏重のリスクマネジメント

本稿は決して常総市の対応の成否を検証することを目的としたものではない。指摘した点があてはまる他の地方自治体もあるかもしれない。最近、地震偏重のリスクマネジメントによって他の災害対応が脆弱となっているという指摘が散見されるが、地域住民を守るという立場の地方自治体にとって大規模洪水に対するリスクマネジメント強化の一助となれば幸いである。

※1.「平成27年9月関東東・北豪雨」に係る鬼怒川の洪水被害及び復旧状況等について(平成27年10月13日、国土交通省関東地方整備局)

※2.「平成27年9月関東東・北豪雨」に係る鬼怒川の洪水被害及び復旧状況等について(平成27年10月13日、国土交通省関東地方整備局)

※3.常総市ホームページ等をもとに作成

※4.「平成27年9月関東東・北豪雨」に係る鬼怒川の洪水被害及び復旧状況等について(平成27年10月13日、国土交通省関東地方整備局)

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方