2015/11/25

誌面情報 vol52

一般財団法人日本防火・危機管理促進協会 主任研究員 山下博之

2011年3月11日に発生した東日本大震災で、陸前高田市や大槌町、南三陸町など太平洋沿岸地域をはじめ、多くの自治体が庁舎・設備を損傷し、多くの職員が死傷した※1。巨大災害が自治体の業務資源や能力を奪うことは、決して珍しいことではない。自治体は、このように資源や能力を著しく制約されても、災害に伴う膨大な災害対応業務に立ち向かわなければならないのである。災害時に圧倒的に不足する自治体の資源や能力を補う方策の1つと考えられているのが、事業者との連携である。東日本大震災でも、自治体に代わって帰宅困難者に対応し、支援物資を集積、仕分けするなど、さまざまな局面で事業者の目覚ましい活躍があった。本稿で着目するのは、こうした官民の連携を定式化するための災害時応援協定(以下、「防災協定」とする)である。防災協定は、東日本大震災後の改正災対法にも規定され(第49条の3)、現在、多くの自治体がその締結を進めている。本稿ではこうした防災協定の実効性の問題を検討していく。

1.災害対応における官民の連携

(1)災害時応援協定の運用状況

2014年、筆者の所属する一般財団法人日本防火・危機管理促進協会は、全国の1741自治体に対し事業者とのそのう防災協定に関するアンケート調査を実施した※2。そのうちち防災協定の締結状況と運用状況に関する回答結果を図1に示している。図のとおり、事業者と防災協定を結ぶ自治体は96%に上るが、実際に協定に基づいて事業者と協力した経験を持つのは22.4%に過ぎない。注目したいのは、その中の61.6%もの自治体が、協力に際して何らかの問題に直面したとしている点である。これらの自治体が直面した問題とは、一体どのようなものなのか。

(2)東日本大震災における官民連携上の問題

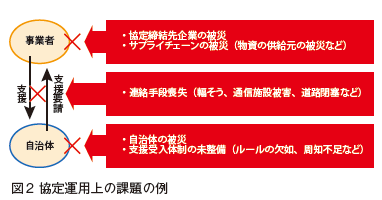

官民の連携は、自治体と事業者、およびこの2つを結ぶネットワークという3つの要素で成り立っている。以下、東日本大震災を例に事業者の協力を得ようとした自治体が直面した問題を、3要素に分けて確認してみる(図2参照)。

■自治体に生じた問題

①自治体自身の被災

冒頭で述べたように、東日本大震災では多くの自治体が庁舎・設備・資機材を損傷し、職員にも多くの死傷者が出ている。そうした状況で、協定を結ぶ事業者に支援を要請することや受け入れることはそもそも困難だった。

②支援受入態勢の未整備

また、支援を受け入れる備えの欠如が、事業者との連携を困難にするケースも見られた。

・ルールの欠如

例えばある自治体は、医療やレスキューなどの専門知識・技術を持ったボランティアからの支援の申し出を受けたが、結局断ることとなった。こうした申し出に対する判断基準がなかったためである。このようなルールの欠如が、支援の受入を困難にする。

・ルールの周知不足

関係部局へのルールの周知不足が、事業者の支援に支障をきたすこともある。ある自治体は小売業者と物資の支援に関する協定を締結し、担当部署を決めていた。だが、いざ震災が起こると、担当部署だけでなく他の部署まで直接その業者に支援を要請しようとした。その結果、連絡窓口が複数に分かれ、小売業者に混乱が生じた。

■ネットワークに生じた問題

東日本大震災では、発災直後、輻そうなどにより通信が途絶し、協定を結ぶ事業者との連絡が取れなくなる自治体も少なくなかった。また、道路が瓦れきによって閉塞し、支援物資の搬送が難しくなるケースもあった。

■事業者に生じた問題

東日本大震災では、津波や地震で被災した自治体と同様、同じ地域にある事業者も同時的に被災し、自治体を支援することが困難になるケースが少なくなかった。また、協定締結先の事業者は無事でも、そのサプライチェーン上にある別の事業者が被災し、支援が難しくなるケースもあった。

2.災害時応援協定の実効性を確保するには

ここに挙げたのは、東日本大震災で自治体が直面した問題のほんの一部に過ぎない。だが確実に言えるのは、防災協定が自治体に対し、必ずしも事業者の支援を保証するものではないという点である。そこで、ただ協定を結ぶだけではなく、協定の取り決めが確実に実施されるという意味での実効性の確保が必要となる。では、実際のところ協定の実効性をどう確保すれば良いのだろうか。

(1)防災協定の実効性を高める取り組み

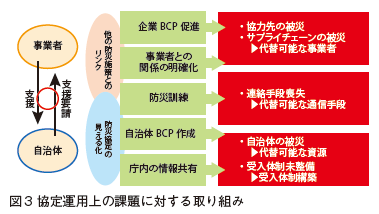

①他の防災施策とのリンク

第1に防災協定を他の防災施策と関連付けることである。

・自治体BCPの作成

例えばBCPを持つことは、防災協定の実効性の向上につながる。災害で自治体自らや連絡手段が被災した場合の業務資源の確保・代替策は、BCPで検討されるべき問題だからである。協定締結先の事業者が被災した場合の代替策も予め検討し、BCPに記載すべきだろう。

・企業BCPの促進

同様に事業者がBCPを作成し、自らやサプライチェーンが被災した場合の対応策・代替策を予め検討しておくことは、自治体への支援をより確実なものにする。

・防災訓練

いざという時、防災協定が機能するかどうかを確認する機会となり得るのが、防災訓練である。協定締結先の事業者にも訓練に参加してもらい、協定の問題点を一緒に確認、共有し見直しする機会となる。

②防災協定の見える化

第2に、協定締結先事業者との関係を担当者自らおよび庁内に対し明確化することである。

・事業者との関係の明確化

自治体の担当者が協定締結先事業者の担当者や連絡先(携帯電話やメールアドレスも含め)を把握していないということが、実は珍しくない。日頃から、協定締結先事業者の担当者と顔の見える関係を築き、定期的に連絡を取り合う必要がある。

・庁内の情報共有

防災部局以外の部局や職員が、協定の内容はもちろん協定を締結した事実すら把握していない例は少なくない。支援の要請手順や支援内容、連絡担当者といった情報を関係部局に提供し、できれば地域防災計画やBCP、マニュアルなどに記載しておくことも有効である。

3.まとめ

方策はどれも決して目新しいものではない。だが、新しい施策を企画、検討し実施するには、作業面、財政面のコストだけでなく、関係部局や職員との調整コストもかかる。協定の実効性を確保しようと始めた新たな取り組み自体が、かえって実効性のないものとなりかねない。このような意味で、ここではより実効可能な取り組みで、確実な効果を期待できるものを紹介したのである。

上述のとおり、今やほぼ全ての自治体が事業者と防災協定を締結している。こうした防災協定の普及は、事業者に対する期待の強さの表れともいえる。期待が大きい分、協定どおりの支援が得られなかった時に自治体に及ぶ影響は、決して小さなものでは済まない。ましてや南海トラフ巨大地震や首都直下地震では、東日本大震災を大きく上回る被害が予測され、事業者からの支援を得ることは一層困難になると考えざるを得ない。自治体担当者に対し、ただやみくもに防災協定を結ぶというだけでなく、その実効性を高める取り組みを求めたい。

※1以下「自治体」とは市区町村など基礎自治体を意味している。

※2詳細は、一般財団法人日本防火・危機管理促進協会(2015年)『地方自治体の災害対応業務における官民の連携方策に関する調査研究報告書』を参照頂きたい。

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方