2021/03/03

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。テーマは「コロナ対策と事業継続~withコロナ時代を生き抜く」。神戸市にある人と防災未来センターを会場に、行政、企業、医療機関がどのようにコロナに対応してきたか、登壇者がそれぞれの立場から発表し、ZOOMで中継した。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

本シンポジウムは、兵庫県立大学「令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業」および、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

第1回は「行政としての新型コロナ対策」をテーマに講演した佐藤令氏(奥能登広域圏事務組合危機管理官)の講演内容を紹介する。佐藤氏は、元航空自衛隊1佐で2019年10月に自衛隊を退官し、広域圏事務組合で全国初の危機管理官に就いた。

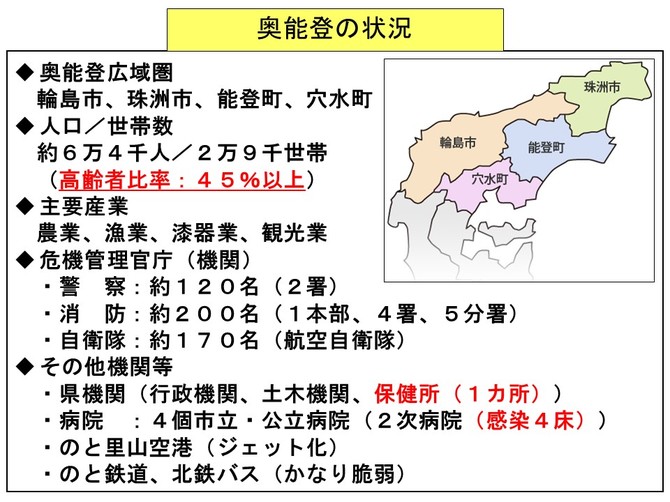

奥能登広域圏というのは、石川県の輪島市、珠洲市、能登町、穴水町という本当に小さな四つ市町が出資し合って運営している広域圏です。奥能登広域圏事務組合が消防や空港運営などを担っているのですが、人口は4市町合わせても6万4000人で、しかも高齢者比率(65歳以上)は45%を超えています。主要な産業は農業、漁業、漆器業です。能登半島の先端なのですが、世間的には輪島塗で名前だけは非常に知られています。

一方、危機管理は脆弱です。警察は2署しかなく120名態勢で、私がいる消防も約200名態勢です。自衛隊は、私が最後に勤めていた輪島分屯基地という航空自衛隊のレーダーサイトがあって、そこが約170名ですから、合わせても500人足らずしかいません。その他に県の機関として行政機関、土木機関と、あとは保健所がたった一つしかありません。奥能登は感染者が11月末まではゼロで、今(2021年1月現在)は30名に上っています。正月を過ぎてから一気に増えました。病院は各市町にあるのですが、問題は感染症対策の機能がないことです。奥能登で唯一、輪島に4床の感染者受入病床があるのですが、感染症対策といっても中等症までしか診られないので、非常に脆弱です。

地理的環境としては面積が非常に広く、東京23区の1.8倍あります。東西に80km、南北に30kmと非常に広いので、端から端まで車で行くのは本当に大変です。それから、生活環境の面も、市町の中心部に人が集中している一方で、山間部にも人口が非常に分散しています。政府が言っている3密とは全く関係ないような地域に見えるのですが、町の中心部で一度感染が起きてしまうと、すぐにクラスターが発生します。

半面、北陸地方は災害が少ない地域です。私は北陸地方に住んで3年なのですが、今のところ大きな災害は雪だけです。昨年3月には輪島で震度5強の地震が起こったのですが、大したことはありませんでした。災害に対する意識が低く、私たちは「災害不毛地帯」と呼んでいました。行政の立場として言うのは非常に良くないのですが、何とかなるという感覚だけで対応しているのが実態です。

新型コロナへの初動時における活動

こうした中で、新型コロナへの対応として何をすればいいかといっても、私は感染症のプロではありませんし、知識もありません。さはさりながら、奥能登広域圏という2市2町の危機管理官を拝命して、何かしなければならないだろうと考えていたのですが、はっきりいってよく分からないし、実際、石川県では対岸の火事で「東京は大変だね」という感じでした。厚生労働省や県が新型コロナに対するいろいろな考えを打ち出して、こうすべきであるという文書が出ているにもかかわらず、それが市町には届かないのです。

今回の新型コロナの一番の問題として私が個人的に思っているのは、感染症対策において、情報を外に出せないと言ったらおかしいのですが、個人情報に抵触してしまうために情報の取り扱いが限定されてしまっていることです。例えば、市町で誰かが感染しても、防災の専門である危機管理官の私ですらその名前を知ることができませんでした。ですので、どこで何が起きているのかも分からず、県からは何も指示が来ません。県は毎日のように感染者数を発表していますが、誰が感染したかも教えてくれません。それでどうやって対応するのかというのが最初のネックでした。保健所に問い合わせても、「それは話せません」という状態からスタートしました。これで諦めるわけにはいきませんから、自衛隊が敵の勢力を知るように、まず新型コロナとは何かという情報収集から始めました。

まず、医科大学の教授が教育をしてくれるということで金沢まで走りました。消防職員と5名で参加したところ、なるほどと思いました。そのときに初めて、手を洗いましょう、マスクをしましょう、3密を避けましょうと言われました。もちろん、政府も言っていたことですが、当時はテレビでウイルスが目から入ってくるなどと言われ、いろんな情報のどれが正しいのかよく分からないのが実情でした。しかし、総務省や消防庁からの発出文書をよく読んでみると、大学病院の先生に教わったことがしっかりと書いてあって、どこを重点的に守ればいいのが理解できました。それから、自衛隊時代のSARSやMARSへの対応検討資料が残っていたので、どういうふうに初動対応していくか、情報を収集・整理していきました。

保健所にも毎日のように電話をして、とにかくいろいろなことを教えてほしいと伝えました。今はどこでも救急搬送でコロナの患者を運んでいると思うのですが、救急隊員自身もコロナに感染するリスクを負い、今後の救急医療体制を崩壊させてしまう可能性があるので、まず職員の身をどうやって守るかを考えていかなければなりません。そのためにも「保健福祉センターから情報を頂かないと救急搬送はできない」と交渉したところ、協力関係を構築することができました。

感染症対策として市町村が実施すべき業務は、はっきりいって何も整理されていません。感染症法自体は相当前からあるのですが、その中で市町村が何か準備してきたかというと、あまりない。そこで、実際の業務を奥能登の市町に整理してもらいました。

感染防止備品の備蓄はマスクも全くない状況から始まりました。これを何とかしなければなりません。アルコールを集めましたし、特に私は自衛隊出身だったので、自衛隊に「何かあれば手伝ってください」とお願いに回りました。

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録の他の記事

- 第4回 科学的にリスクを明確にして正しく恐れる

- 第3回 コロナ感染対策から学ぶ危機管理

- 第2回 舞台芸術活動としての新型コロナ対策

- 第1回 行政としての新型コロナ対策

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方