2021/03/15

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。テーマは「コロナ対策と事業継続~withコロナ時代を生き抜く」。神戸市にある人と防災未来センターを会場に、行政、企業、医療機関がどのようにコロナに対応してきたか、登壇者がそれぞれの立場から発表し、ZOOMで中継した。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

本シンポジウムは、兵庫県立大学「令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業」および、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

第4回は「科学的にリスクを明確にして正しく恐れる」をテーマに講演した阪医科大学附属病院感染対策室長 浮村聡氏の講演内容を紹介する。

日本における課題と今後の対策における注意点

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合の対応として取り決めておく計画のことを事業継続計画(BCP:business continuity plan)といいますが、歴史的には軍隊や航空会社などによってこうした考え方が誕生し、われわれ医療の世界でも対応するようになってきました。コロナ禍においては、ある部門が感染者と濃厚接触者で占められると、その部署が機能しなくなってしまいます。そこで、各部署のリスク低下のために感染対策の徹底やチームを分けて仕事をする計画が有効と考えられています。

われわれの身近なところの危機管理として一つの例を示しますと、2019年1月、高槻市が水道局に工事を発注したのですが、水道局が関西電力の図面を持っていなかったため、関西電力の2万ボルトの高圧線を夜中に誤って切ってしまった事故が生じました。当然停電が発生し、商業施設2カ所(駅地下のスーパー、デパート)と500人規模の工場2カ所、大学の計5施設が停電し、食料品売り場の冷凍庫の中のものが解けてしまうなどの被害が出ました。

大阪医科大学では夜中に急に電気が消え、非常電源は機能したのですが、復旧がいつになるか分からない状況となりました。外来もできなくなり、入院機能も低下せざるを得なくなりました。エレベーターはかろうじて動きましたが、多くの病棟では暖房がないので高槻市から毛布が提供されました。研究室のフリーザーもストップし、凍結標本は非常電源のフリーザーに緊急退避しました。温水付き便座も自動水洗も止まったので、ノロウイルスに有効なウェルセプトというアルコール消毒剤をトイレに配布しました。しかしながら、速やかに緊急対策本部が立ち上がり、定期的に情報交換をしながら、新しい手術棟では自家発電機を使って停電中に20例の手術を行うことができました。危機に際しては硬直した組織では機能しないので、竹のようにしなやかで折れないシステムが組織のBCPにとって必要だと考えます。

マスギャザリングの危機管理

コロナ禍においても、東京オリンピックの開催の可否が話題になっていますが、日本感染症学会と日本環境感染学会では、かねてから2020年のマスギャザリング、すなわちオリンピックに向けての感染症予防連携プロジェクトを計画していました。その基本方針は、「知らせて防ぐ」「適切な予防手段で防ぐ」「産官学で防ぐ」です。

そこにプラスワンとしてCOVID-19のコントロールが必要となったのですが、他にも夏のオリンピックにおける冬の南半球からのインフルエンザの持ち込み、結核・麻疹・風疹の持ち込み、ヒトコブラクダと接触した人のMARSの持ち込みといった危険性が存在します。アフリカには髄膜炎菌ベルトといわれている地域があり、髄膜炎菌を保菌したまま入国した人から若い人に飛沫感染すると、それこそ1日で命を失ってしまう危険が想定されています。そこで髄膜炎菌ワクチン接種がアフリカ対応のボランティアやホストタウンには必要と考えられています。これらの様々な感染症のそれぞれの危険性に対して、開催可能な基準を科学的に示していくことが必要になると考えます。

COVID-19対応における問題点

今回の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の問題点は「無症状でも感染させ、さまざまなことが分からない「病気」が「不安」と「差別」という感染症を生むと日本赤十字社が示しています。これらを改善するためには、科学的に標準化と可視化を進め、一体感を醸成することが必要だと考えています。標準化とは治療や感染制御の方法を標準化することであり、可視化とは、我々は定量的なPCRを行っており、ウイルス量を知ることで、この人は感染力が強そうだ、この人は大丈夫そうだというふうに、見えないものを何とか見えるようにすることと考えています。また精神的な問題は大きく、我々の病院では「One Teamで頑張ろう」と呼び掛けるビデオを作り、一体感を醸成しました。

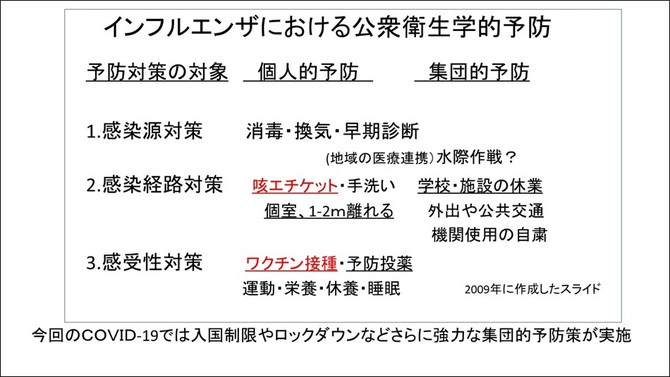

2009年の新型インフルエンザ流行においては、大阪の中高校の第1例を診たのですが、当時も公衆衛生学的な予防には個人的予防と集団的予防の考え方がありました(図表1)。

水際作戦は有効ではなかったのですが、咳エチケットとワクチンは有効と考えられていました。またインフルエンザでは学校施設の休業が非常に有効でした。その理由は子どもが感染を拡げたからです。今回のCOVID-19はあまり子どもが運ばないので、学校の休業はあまり効果的ではなく、入国制限やロックダウンなどさらに強力な集団的予防策が実施されています。

Withコロナ時代を安全に生き抜くために必要なのは、適切な感染対策と経済活動の両立であり、そのためには科学的な検証、対策立案、結果の検証、計画の修正が必須と考えます。治療薬の開発は道半ばで、画期的な展開にはならないと考えられます。集団免疫は犠牲が大き過ぎるので、当然ながらワクチンに期待することになってしまうと考えます。

2002年11月に発生したSARSは、致死率10%のコロナウイルス感染症でしたが、感染拡大を抑え込むことができました。その封じ込めには3条件があったといわれています。SARSの発症者は皆が特徴的な肺炎を来すということ、肺炎を来さない軽症者や無症状の感染者に感染性はなく、人に感染させないということ、そして肺炎患者の潜伏期間や発症初期には感染性がないということです。それできれいに封じ込められたのですが、今回のCOVID-19はどの条件も満たさないので、メルケル独首相が言うように、全人類の5~7割が感染するか、ワクチン接種で抗体を有するようになるまで感染は拡大すると考えられます。

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録の他の記事

- 第4回 科学的にリスクを明確にして正しく恐れる

- 第3回 コロナ感染対策から学ぶ危機管理

- 第2回 舞台芸術活動としての新型コロナ対策

- 第1回 行政としての新型コロナ対策

おすすめ記事

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方