2021/03/10

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。テーマは「コロナ対策と事業継続~withコロナ時代を生き抜く」。神戸市にある人と防災未来センターを会場に、行政、企業、医療機関がどのようにコロナに対応してきたか、登壇者がそれぞれの立場から発表し、ZOOMで中継した。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

本シンポジウムは、兵庫県立大学「令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業」および、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

第3回は「コロナ感染対策から学ぶ危機管理 」をテーマに講演した藤田医科大学医学部 教授/医学博士/感染制御医(ICD)吉田友昭氏の講演内容を紹介する。

見えない排気ダクトを一人一人に

新型コロナの伝播リスクは、接触によるものも当然あるのですが、歌の場合にはほとんど触ることはないので飛沫に依存します。歌うときに起こる声帯の振動や唾(つば)などから飛沫が飛んで広がっていきます。大きな飛沫は、わりとマスクなどで抑えられるのですが、問題なのは、マイクロ飛沫(微小飛沫)がエアロゾルのようになって、時間を経るとかなり遠くに到達してしまうということです。大きな飛沫は1.5メートルくらい先に落ちるのですが、小さな飛沫は意外と広範囲に広がります。歌うとその量は増えますから、それが問題になってしまいます。実際に、合唱などで大きなクラスターがありました。アムステルダムでは130人ぐらいの出演者のうち102人が感染し、アメリカでは61人の参加者のうち52人の感染者が出ました。国内のカラオケ喫茶でもクラスターがありました。

理論計算から、小さな飛沫の落下速度は無限に遅くなって、ほとんど床に落ちてこず、空気中にほとんど浮いたまま停滞することになります。小さめの飛沫と言われるのは大体5マイクロメータ径以下程度なのですが、それがおよそ10時間は存在しています。リハーサルの間中ずっと停滞しているわけです。

したがって、換気が大事になるのですが、問題なのは、1時間に1回換気すればいいというわけではなくて、その1時間の間に隣の人にうつってしまうということです。実際にそれが起きたのがアムステルダムのケースであり、ワシントン州でのケースです。ちなみに、トイレの個室に残った飛沫でもでも伝播が起こる可能性があります。アムステルダムのケースでは、「ヨハネ受難曲」は大曲だったものですから、多くの合唱団メンバーが感染しました。国内も同様の事例が起きていて、最近でも郡山の中学の合唱練習でクラスターがありました。皆さんかなり意識してマウスシールドやフェイスシールドを着け、ソーシャルディスタンスも取って、換気もしていながらクラスターが起きています。この事例から、1時間に1回とか30分に1回の間欠的な換気では不十分だと考えられ、連続的に空気を除かなければいけないことになります。ポイントはやはり、微小飛沫が空気中に浮いていることです。もしマスクをしていれば後ろに行きますし、マウスシールドやフェイスシールドをしていれば横から後ろにどんどん回っていきます。さすがに前にはそれほど行かないのですが、実際に調べてみるとかなり後ろに行って、漂っているわけです。

そうした形での伝播を避けるために、芸術文化センターのスタッフの方々といろいろ議論しているときに、「ステージ上にエアカーテンを作れるといいよね」という話が出ました。ただし、一部にエアカーテンを使って有効に使えても、合唱団全体の中で、例えば1列目と2列目の間にエアカーテンを作るようなことはできません。横の列の一人一人の間にエアカーテンを作ることも不可能です。

首掛けファンで気流を作る

試行(思考)錯誤していて思いついたのが、一人一人がエアカーテンを作ればいいのではということです。一人一人がエアカーテンを作るために、床にファンを並べてはどうかと当初は考えたのですが、効率が悪いという結論に至り、もう少し口に近いところで、顔の周辺で作ればいいではないかと考えました。それで、首掛けファンの使用を思い至り、これならどうなるかということをいろいろ考えてみました。

すると、実際は、エアカーテンというよりはむしろ、呼気の塊として排除できる可能性が見えてきました。図表1は、自分でスモークマシンの煙を吸って、分かりやすくふーっと吐き出している様子ですが、しゃべっていても基本的には似たようなことが起こります。ただ、しゃべったときは、子音などの種類によって、流速が時々速いときがありますから、ほんのわずかにはリークが出ますが、主の部分はほとんど上に上がってしまいます。

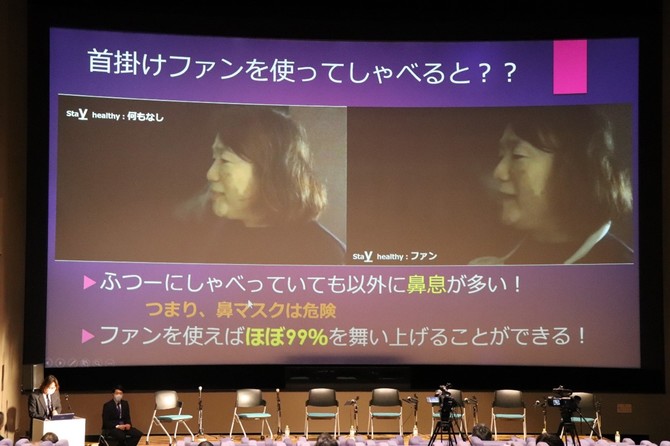

どのくらいの割合がどこまで上がるかが問題で、それをちゃんと検証してみると、しゃべったときには少し漏れているのが見えます(図表2)。

これは「stay healthy」と言っているのですが、stayのyのときに、70度くらいの角度で鼻息が出ます。かなりの量の鼻息が出るので、鼻マスクは非常に危険です。この鼻息を含めて顔の近くに出ているものは、ファンによって99.9%舞い上げることができまることが確認できました。高さは1メートルぐらいまで上がります。そうすると、隣の人の頭の高さまで戻ることは一般的にありません。先ほどお示ししたように、微小飛沫は落下速度が相当遅いですから、約1メートルの高さから隣の人の頭のまで落ちる時間は12分以上あります。小さいもので1~2時間ぐらいかかりますから、ここに上がったものをその時間内にちゃんと処理すればいいという話になるわけです。

上がった飛沫に関しては、普通の部屋では排除が難しい場合もありますが、ホールの気流で排除すればいいということで、ステージ上のスモークテストを行いました。

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録の他の記事

- 第4回 科学的にリスクを明確にして正しく恐れる

- 第3回 コロナ感染対策から学ぶ危機管理

- 第2回 舞台芸術活動としての新型コロナ対策

- 第1回 行政としての新型コロナ対策

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方