2021/03/07

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。テーマは「コロナ対策と事業継続~withコロナ時代を生き抜く」。神戸市にある人と防災未来センターを会場に、行政、企業、医療機関がどのようにコロナに対応してきたか、登壇者がそれぞれの立場から発表し、ZOOMで中継した。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

本シンポジウムは、兵庫県立大学「令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業」および、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

第2回は「舞台芸術活動としての新型コロナ対策」をテーマに講演した兵庫県立芸術文化センター事業部事業専門員の古屋靖人氏の講演内容を紹介する。

気流検証から携帯ファンまで-専門家との連携で生み出した工夫

兵庫県西宮市にある兵庫県立芸術文化センターは、阪神・淡路大震災から10年目の2005年に、震災復興のシンボルとして開館しました。一番大きなホールが、2001席のKOBELCO大ホールですが、このほか中小の各ホール、スタジオなどがあり、全国的にもトップクラスの劇場施設として、年間300公演を自主公演として発信し、貸館利用を入れるとそれ以上の公演が、毎年盛んに行われています。

昨年2月末、全国の学校の休校要請と同時期に、政府からイベント自粛要請が発せられ、舞台芸術活動も自粛を余儀なくされました。この時期、活動を継続しようとするアーティストや芸術活動を支援することに対して、社会的なバッシングもありました。社会の危機的な状況の中で、舞台芸術活動や、それを生業とすることの意義が問われたのだと思います。

当センターの場合、7月ごろまでの5カ月だけで、その期間中だけでなく、準備中の公演を含めて280公演が中止、または延期となりました。その後、取り巻く状況は様々に変化していますが、今でも公演によって中止や延期を余儀なくされる状況が続いています。

2020年4月、初の緊急事態宣言が発出されました。解除後、6月ごろから首都圏のオーケストラなどを中心に、無観客公演やオンライン配信など、実験的な取り組みや公演が少しずつ再開されましたが、ライブハウスやミュージカル劇場でのクラスター事案が社会的に注目されたように、特に「声楽」や「合唱」、「オペラ」は、飛沫や3密の問題で特に危険とされ、どのように再開できるのかが大きな課題になりました。

そんな中で、当センターでは、新たに独自の企画を立ち上げ、7月23、24日に「どんな時も歌、歌、歌!」という公演を行いました。タイトル通り、「歌」をテーマにしたコンサートで、歌手5名、合唱24名とフルオーケストラが出演するという内容でした。コロナ対策を講じながら有観客で歌のコンサートのあり方を探る実験的な取り組みでした。

開催を決めたのは6月中旬でしたが、先行きが見えない中で、具体的に、どのようにこの公演を開催するのかが大きな課題となりました。

何から取り組んでいけばいいのか、手探りでした。社会的な責任を伴いますので、何より医学的な専門家、それから建築空調設計の専門家、そして声楽・合唱の専門家の皆さんと連携し、情報共有しながら準備を進めることにしました。また、新聞・TV・SNSなどのメディアも含めて積極的に社会と情報共有しながら前に進んでいくこと、危険があればすぐにやめる覚悟で臨むことを心にとどめながら準備を進めました。

新型コロナ感染症については、昨年の初期の頃は大阪のライブハウスでのクラスターなどもあり、観客の感染リスクが注目されました。しかし、専門家の先生方からは、客席よりもむしろ舞台上の方が危険だということや、本番の時間だけでなく準備期間や本番後の舞台袖でのリスクが高いという視点を学びました。

新型コロナウイルスがどういうものなのか、どこにリスクがあるのかについて具体的に教えていただくことで、どのように取り組めばいいのかということが明確に分かってきたと思います。誰もが感染者になり得るということを前提に、感染者が万一いたとしても、それが演奏会場で広がらないようにどう取り組むかが重要だということも教えていただきました。

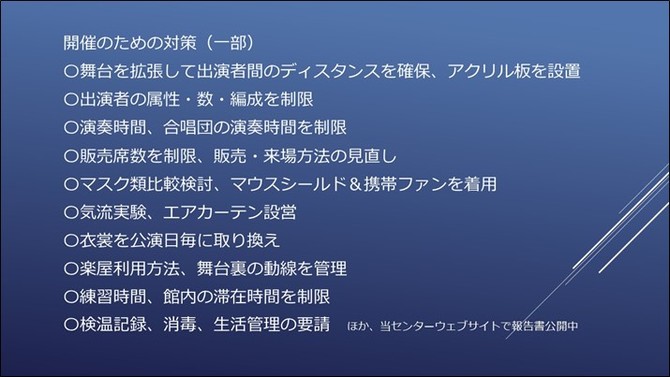

開催のための対策

対策としては、細かいことまでさまざまなレベルがあります。

大ホールについては、藤田医科大学医学部教授の吉田友昭先生の立会いのもと、スモークマシンを使った気流の実験を実施しました。会場の空調設計によって異なりますが、客席側の椅子の下から外気を含む空調の新鮮な空気が出ていて、それが舞台上を通って客席の上空から排出されます。そういう気流があることをこの実験で検証し、それに対してどういう対策ができるかを考えていくことになりました。関連して、客席側から舞台側に空気の流れがあることが分かりました。

場合によっては、舞台前方で歌っている歌手の飛沫がオーケストラ側に流れることにもなりかねないので、床下からエアカーテンに相当する空気の流れを上向きに作って、客席側からオーケストラの方に飛沫が流れることを防ぐ方法を考えました。こうしたことは劇場の各スタッフと協力しながら進めていきました。

さらに、下の写真は合唱団の皆さんですが、歌う側もさすがにマスクを着けて歌うことはできないため、次善の策としてマウスシールドを使用しました。

音楽的には幾分ベターですが、大人数のため感染対策としてはそれだけでは不十分なので、吉田先生からご助言いただき、肩掛け式の携帯ファンを使用することにしました。口の周りの気流を上に飛ばすことで、舞台全体で発生している大きな上昇気流の中に、呼気に含まれる飛沫を分散させる作戦です。

ソリストの皆さんに関しては、数名で短時間の歌唱ですので、マウスシールドのみで対応していただきました。

舞台前で歌っていただき、先ほどのエアカーテンによって、オーケストラ方向に流れる飛沫を上空に飛ばす作戦です。合唱とオーケストラとの間には、間隔をあけると共に透明アクリル板を設置し、下の写真 のような形で歌っています。

Joint Seminar 減災・2021公開シンポジウム講演録の他の記事

- 第4回 科学的にリスクを明確にして正しく恐れる

- 第3回 コロナ感染対策から学ぶ危機管理

- 第2回 舞台芸術活動としての新型コロナ対策

- 第1回 行政としての新型コロナ対策

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方