2019/12/03

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

災害時に移民・外国人の問題

本報告書の「Executive summary」には、調査結果が次のように要約されている(注3)。

(1)全ての Local Resilience Forum は、ボランティアや地域コミュニティに関する組織(voluntary and community sector organisations)が各地域での計画作成や組織に関与するよう熱心に取り組んでいる。一方で次のような部分ではさらに改善できる余地がある。

a)Local Resilience Forum は緊急事態対応を得意とするボランティア組織のみを関与させている場合が多く、より広い範囲の能力やノウハウをもつ組織との繋がりが薄い場合が多い。

b)Local Resilience Forum は、ボランティアや地域コミュニティに関する組織の能力を、それぞれのセクター(ここでは「ボランティア組織セクター」と「地域コミュニティセクター」とに分けていると思われる)の中にとどまる活動のために活用することが多く、サポートが断片化される場合がある。

c)Local Resilience Forum とボランティアや地域コミュニティに関する組織との間に、コミュニケーション上の障壁がある。

(2)ほとんどのLocal Resilience Forumが、緊急事態における個人やコミュニティの実務的および心理社会的ニーズを広くカバーする計画を持っている一方で、これらの計画には特に次のような観点で、フレキシブルなサポートを提供するための具体的なガイダンスが書かれていない。

a)人々がそれぞれ自分に合ったサポートを受けられるようにするという観点が足りない。例えば、Local Resilience Forumにおける対応計画の85%には食事の提供に関する記述があるが、食事に関する個別要求(例えばベジタリアンや宗教上の制約など)への対応が考慮されているのは44%のみである、

b)短期的ニーズに重きを置かれており、長期的なサポートについては他の組織や体制に委ねるようになっていることが多い。

c)情報通信に関して改善の余地がある。Local Resilience Forumのうち30%は中心となる通信手段が明確化されていない。またプライバシーやデータ保護に関して広範囲に記載されているのは52%にとどまっている。

d)心理社会的サポートやメンタルヘルス対策が不十分である。Local Resilience Forumの対応計画の93%は、メンタルヘルスに関する長期的なサポートに言及されているが、ほとんどの対応計画において、危機発生直後や緊急事態対応中における短期的な心理社会的サポートが欠如している。

e)要援護者が定義されている対応計画は30%しかなく、これらの多くは高齢者、子供、および障害者に特化しているため、他の要因(例えば貧困、不法移民、被災前からホームレスだった人々、地理的に孤立している方々など)によって災害に対して脆弱な人々が考慮されていない。

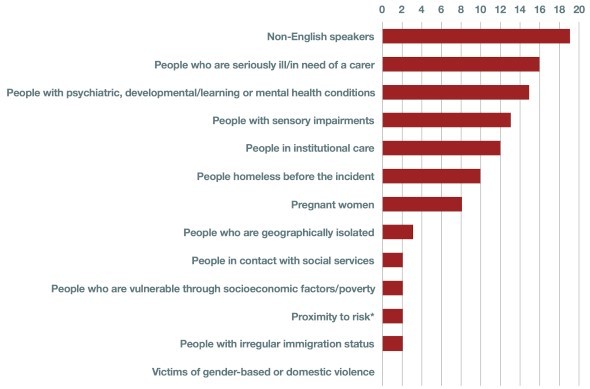

特に災害要援護者については、各地のLocal Resilience Forumが作成した対応計画のなかで、どのような人々が災害要援護者として定義されているかが図 1 のようにまとめられている(ちなみに、これが本報告書に掲載されている唯一のグラフである)。

最も多く記述されているのは「英語を話さない人(Non-English speakers)」で、この点は移民や外国人が多い英国ならではであろう。筆者が個人的に驚いたのは、妊婦(Pregnant women)や、介護施設に入っている人々(People in institutional care)について言及されている計画が比較的少ないことである。

このような現状を踏まえて本報告書では、各地域のLocal Resilience Forumの間で良い取り組み(good practice)の共有を推奨するとともに、国の法律や政策、ガイドラインに対する提言が行われている。

また付録(Appendix)として、ボランティアや地域コミュニティに関する組織との協働のために Local Resilience Forum が実施すべきことが 17項目のチェックリストにまとめられており、各地域のLocal Resilience Forumがこれを活用することを推奨している。

本報告書で主な調査対象となっているLocal Resilience Forumという組織は英国独自のものであり、日本における災害対応体制とは異なるが、本報告書で示されている課題や対策については、日本での災害対策に通じるものが多いと思われる。特に自治体や地域コミュニティで災害対策に取り組まれている方々やボランティア活動に関わっておられる方々にとっては、今後の活動に対するヒントが得られると思われるので、ご一読をお勧めしたい。

■ 報告書本文の入手先(PDF32 ページ/約0.9MB)

https://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/research-publications/emergency-response/people-power-in-emergencies.pdf

注1) 副題の原文は次の通り:An assessment of voluntary and community sector engagement and human-centred approaches to emergency planning

注2)Local Resilience Forumについては雑誌『リスク対策.com』vol. 19(2010年5月発行)28〜31 ページの記事「特別寄稿 国内標準規格が浸透する英国 日常リスクに備えたBCP」(岡部紳一氏)の中でも解説されているので、そちらを参照されたい。

注3)Executive summaryとは、本文を全て読まなくても内容の要点を把握できるように作られた要約であり、海外のこの手の報告書では先頭部分や目次の直後などに挿入されているのが一般的である。本稿ではその「Executive summary」に要約された内容をさらに要約しているので、ご興味を持たれた方はぜひ報告書本文にアクセスしていただきたい。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- レジリエンス

- 英国

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方