2019/10/20

危機管理の要諦

破られた堤防、明暗を分けた避難訓練

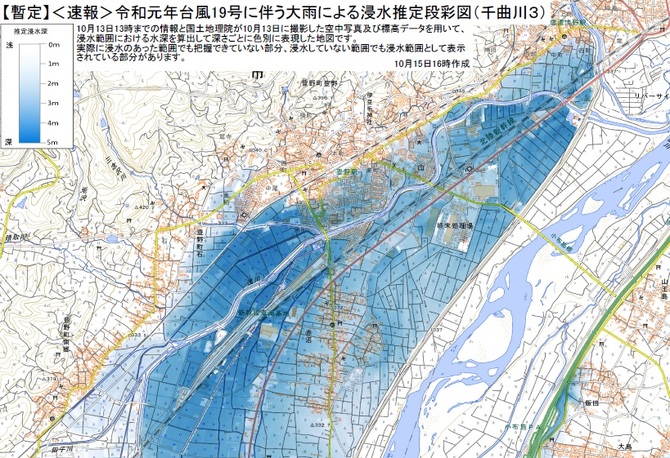

話を戻せば、東京が守られ、地方都市で被害が防げなかったのは一言で言うなら「予防」の限界ということになる。その予防は、インフラに象徴されるハード面と、訓練などのソフト面との両面である。千曲川の決壊個所は、長年を費やして強化・整備してきた完成した部分だ。高度な予測に基づいて完成した堤防が破られた原因は検証をし、そもそも予防をしていなかったことと、予防をしていたにもかかわらずそれが機能しなかった点を明らかにする必要がある。ソフト面で言えば、東京もしかり、住民・企業・自治体全ての防災計画、防災訓練を実行力のあるものにしていかなくてはならない。

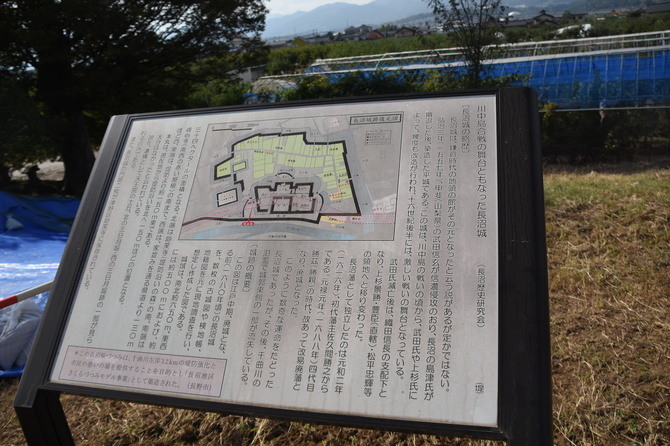

長野市で浸水被害が大きかった長沼地区は、江戸時代中期の1742年に、史上最悪の水害とされる「戌(いぬ)の満水」により被害に遭った場所だ。同地区では毎年6月に防災訓練を実施し、避難の仕方などを確認してきた。4年前には地元自治会の長沼地区住民自治協議会が災害が起きた際の避難のルールを独自に作り、「地区防災計画」のモデル事業として内閣府にも取り上げられている。

史上最悪の洪水に備える 避難基準を独自に設定 (長野市長沼地区)

今回はこの計画に基づき、早期避難をした人がいた一方で、避難が遅れて自宅に取り残された人も多かった。当時中心となっていた自治会役員でさえ「まさか決壊とは思わなかった。自宅から慌てて逃げたが、すでに腰の辺りまで水がきていて、近くの家の2階に上がらせてもらい九死に一生を得た」と話していた。今後、ソフト面の予防をどう高めていくのかは大きな課題だ。

「早めの避難」から「タイムライン」へ

対応にも課題が残る。今回は、夜間での避難を余儀なくされた人が多いが、大雨かつ暗闇の中、避難することは極めて危険だ。そのためにも、「早めの避難」から「タイムライン」に基づく早めの日中避難へと考えを変える必要がある。

一度避難したものの、その場所が危険な状況に陥り、別の場所へ避難する「再避難」も問題となった。周辺一帯が危険な状況になっている中で、しかも暗闇の中の再避難は大きなリスクを伴う。夜間の行動をしないこと、一度決めた避難場所からはよほどの理由がなければ移らない、仮に移る場合には、感覚的な判断ではなく、「その場にとどまる」ことと「移る」ことのリスク評価までを考えて行う必要がある。

例えば、その場にとどまるのと、代替場所へ移るのでは、どちらの案が実行可能か(可能性)、最悪の事態の場合どちらの行動の方がリスクが小さいか(許容性)、本来の行動基準としてはどうすべきなのか(計画性)などを比較し、最後はその場で最善を尽くすような意思決定プロセスが求められる。

その他、ダム放流や水門閉鎖についても、地域への影響が住民に理解されない、避難行動に結びつかないなどの課題があった。こうした対応面での課題は、多額を投じなくても、今後、住民教育などにより「予防」できるものも多いはずだ。何もしなければ次回はまた対応の課題として立ちはだかり、最悪の場合、多くの犠牲を生み出すことにもなりかねない。

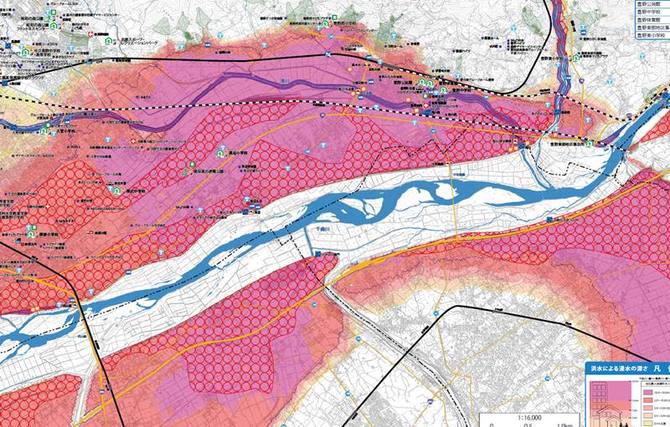

繰り返しになるが、平均100年に1回発生するような計画規模の洪水レベルは、最新のハザードマップからは読み取ることは難しい。多くの最新のハザードマップに載っているのは、1000年に一度起こる最大クラスの洪水レベルだ。しかし、今後起き得る全ての災害を最大レベルで考えて対応することは困難を伴う。従って、行政には、豪雨や洪水が迫っている、あるいは進行している最中に、数時間・数日先の洪水の大きさを実時間で予測する技術とそれを分かりやすく伝えるリスクコミュニケーション能力が求められる。

被災しても復旧しやすいレジリエントな街づくり

こうした最大想定が求められる中で、これからの街づくり、住まいづくりはどうあるべきなのか?

ハザードマップの真っ赤な部分に位置する施設を全て移転させるのか、空中都市にするのか、全ての河川に巨大な堤防を造り上げるのか――。東日本大震災後の沿岸部と同じ課題を考えていかなければならない。

しかし、その場を離れて山側に住めば、今度は土砂災害というリスクがあるし、洪水被害のない市街地へ移転したとしても、大地震や火災のリスクが高まる可能性もある。日本という国にいる以上、自然リスクから逃れることはできない。それぞれの中でリスクを予測し、ハード・ソフト両面で予防をした上で、最後の対応策までを考えた暮らし方をしていく必要がある。

千曲川の下流、長野県飯山市では豪雪に備えて1階をガレージにし、2階に玄関を設けていた住宅が浸水被害を免れた。毎年数メートルの降雪がある同地域では、1階が雪に埋もれてしまう。そのため、1階部分をコンクリートの基礎のようにしてガレージなどとして使い、2階部から出入りできるようにしている家が少なくない。こうした被災を前提にした家づくりは、今後の新たなモデルになる可能性がある。

都内のビルでも受変電設備や発電施設を地下ではなく、地上や屋上に設置したり、低層階が浸水しても、主要機能だけは維持できる施設を見ることが多くなってきた。

今後は、地震でいう「数百年に一度程度発生する地震でも命は守れるようにする」建築基準を水害に当てはめ、「1000年に一度の最大規模の水害では構造を守り、100年に一度の計画規模の災害なら機能が失われないようにする」など、水害対策の原則となるようなコンセンサスも作っていくべきではないか。

かといって、青天井にお金がつぎ込めるわけではない。限られた予算の中でいかに付加価値をもたらす減災投資ができるのか、環境・省エネ対策、保険などの金融対策、さらには周辺施設などとの連携も視野に、災害に強く、仮に被災してもすぐに復旧でき、新たな価値を生み出す「レジリエント」な街、住まいへの転換を考えていく必要がある。

(了)

- keyword

- 自然災害

- 保険

- 台風

- 停電

- リスクコミュニケーション

危機管理の要諦の他の記事

- 山間部の集落を襲った津波~教訓は生かされたか~

- 台風接近までに企業がすべきこと

- 台風19号における予測・予防・対応の課題

- 台風19号被害からの復旧に向けて

- 連休前に企業がすべき対策

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方