2015/01/20

C+Bousai vol2

【検証 長野県神城断層地震の対応】

地元密着のボランティア支援

今回の地震では、非常に早い段階から、県と被災市町村の社会福祉協議会が中心となり、ボランティアセンターを立ち上げるなど、活躍した。被災規模が比較的に狭く、降雪時期とあって、危険性もあることから、地元を知る周辺市町村の住民に対象を絞り、ボランティアを募集した。現地に即した形で、被災住民に寄り添った活動を展開するには地元の力が大きい。もう1つ、注目すべきは、今回の地震では早い段階から、プロの建築家が被災者ニーズに即した専門的アドバイスを行うなど、支援活動を展開したことだ。

地震の場合、住まいを修理するか、解体するか、住み続けるかなど、その選択に対する被災者の悩みは大きい。

堀之内地区で出会った一人暮らしの女性は築30年に満たない住宅が、応急危険度判定で赤紙を貼られ「知り合いの建設業者に相談したら、修理するには基礎から取りかえるなど、大掛かりな工事が必要で莫大な資金が必要と説明された」と肩を落としていた。

こうした中、新潟市内の建築士らで活動する「建物修復支援ネットワーク」では、早い段階から、建物の修理に関する相談会を開くなど、支援を本格化させた。

地震の被災地では、行政などが損壊住宅を応急判定し、危険度の高い順に、赤、黄、緑の表示を貼るが、これは、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としたもの。しかし、赤紙判定を貼られた人の中には、修復不能と誤解されてしまうこともあるという。

建物修復支援ネットワーク代表の長谷川順一氏は、「大切なのは、被災した建物を再生するのにどのような手法があるのか、トリアージをして処方箋を示してあげること」と話す。その上で、かかりつけの工務店や建築士とも相談して、「予算に応じて化粧部はあきらめてもらう」「構造補強だけはしっかりやる」など、被災者の状況に応じた対策案を出してあげることが大切だとする。

今回の地震で長谷川氏は、降雪による二次被害の拡大も懸念されたことから、2段階での対策を提案した。まずは、雪下ろしができる程度の応急補強対策をすること。「家がつぶれないで済めば、春になってからでも、どうするかゆっくり考えることができます」(長谷川氏)。

被災建物の修復は、責任が伴うため、建築士や工務店も金額を大目に言ってしまうなど、正しい状況判断がしにくい。長谷川氏は「建設事業者と住民の間に立って、対策の方策を検討してあげることが大切。今回は早い段階からいい形で関わることができたのでは」と話している。

C+Bousai vol2の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

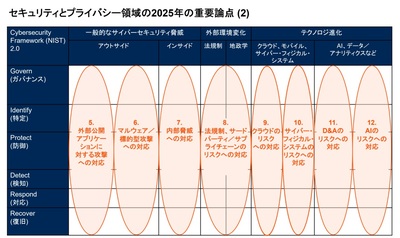

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方