2019/05/13

インタビュー

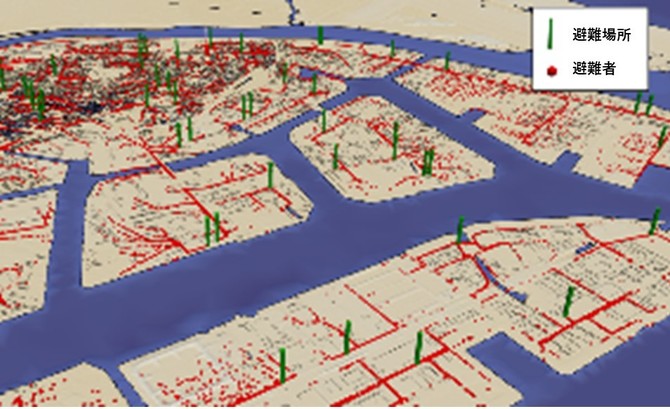

人の混雑で被害拡大

市街地でも、避難で混雑したところに津波が押し寄せ大きな被害が出る可能性が分かってきました。昨年、東北大学博士課程の牧野嶋文泰さん(当時3年)らが、川崎市を中心とする約100平方キロメートルの臨海部を対象に、昼間人口の約34万人が津波から避難する想定のシミュレーションを行ったのですが、その結果、人が集中して極端に動きが遅くなる場所が街の所々に発生し、地震の発生から15分が経過しても、大勢が道路にあふれて動けなくなることが明らかになりました(図2参照)。もしここに津波が流れ込んできたら、多くの人命が失われかねません。もちろん、この34万人の中には本来逃げなくてもいい場所や高層に住んでいる人も多く含まれているわけですが、そうした人が逃げなくてもいいような情報提供の仕方を考えるなど、街の人口構成も考慮した対策を考えていく必要があります。

地下施設などを通じ内陸でも被害

さらに一般的に津波は、沿岸部ほどリスクが高く、内陸ほど低いと考えられていますが、都市部の場合、地下施設が複雑で、さらに内陸でも埋め立て地が多いことから、必ずしもそうなるとは言い切れません。地盤や施設の情報までを考慮して分析をしていく必要があります。

直下型地震でも、まだ考えなくてはいけないことがたくさんあります。例えば、通常の地震の津波というのは、海底が隆起して、水面が高くなりそれが伝播してくるのですが、直下型の場合は、地震による横ずれや縦ずれで、防潮堤などの沿岸施設が壊れ、そこから浸水が起こることも十分考えられます。これを津波と呼ぶかは微妙なところですが、地震の後に水が来るという意味では、津波と同様の避難なり、対策をしなくてはいけないことも考えていかなくてはなりません。

排水溝からの津波が起こる

もう1点は、先ほど言った通り、津波というのは、一般的には津波の水位が陸の地盤よりも高いときに大きな被害を起こすと考えられているわけですが、工業地帯や沿岸部の開発エリアでは、実は陸に津波が上がらなくても浸水するようなことが起こり得るということです。例えば、津波が排水溝や下水道などを通じて押し寄せてくる可能性もあります。実際、2010年のチリ中部地震津波の時は、津波が日本まで押し寄せて来て、宮城県気仙沼市では、排水溝を逆流してきた津波がマンホールも飛ばして、さらに屋内にまで入ってきたことが報告されています。こうした津波は、破壊力や流体力(流す力)は比較的に弱いと考えられますが、問題は、浸水するだけで影響を引き起こす可能性があるということです。例えば、臨海部の工業地帯では、水が入ることで、化学物質が反応して火災が起きるとか、電気系統のショートにより火災が起きることも否定できません。このように二次的な影響として被害を出してしまう可能性があるということを想定しておくことが大切です。

さらにNHKスペシャル(今年3月3日放映)でも紹介されましたが、海底に堆積されているヘドロを含んだ「黒い津波」だと、衝撃力を増すことが分かってきました。また、一旦、陸にこうした津波が上がると、乾燥してからものすごいホコリが巻き起こり復旧の妨げになり、肺の中に入り炎症を起こした例も報告されています。平時に波が穏やかな湾岸部はヘドロの堆積量が多いと考えられています。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方