2016/08/22

サマンサのBCP英語講座

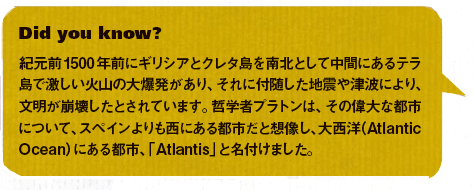

こんにちは!危機管理エキスパートのサマンサです。今回のテーマは、「噴火」です。以前にも一度取り上げたことがありますね。私が危機管理の勉強を始める大きなきっかけとなった1つが雲仙普賢岳の噴火です。火山大国である日本では、噴火対策が重要であることを再認識させられました。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2014年11月25日号(Vol.46)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年8月22日)

Keywords

火山や噴火に関する単語は、Lesson.4で噴火をテーしたとマにきにも勉強しました。そこで今回は、噴火の記事やニュースの際に使われる日常単語や表現を中心に選びました。

1.Overnight

We stayed overnight at the evacuation center after eruption yesterday.

昨日の噴火の後、私たちは避難所で一夜を過ごした。

overnightは、副詞としても形容詞としても使えます。以下は形容詞としての例文。e.g.)Overnight coach arrives in Tokyo at 5 in the morning.深夜バスは朝5時に東京に着いた。

2.The island of 固有名詞

Big earthquakes after eruption struck the island of Hawaii.

噴火後に大きな地震が何度もハワイ島を襲った。

「島」を英語にするときは、基本的には「the island of 名前」です。例えば、イタリアのカプリ島のことは、The island of Capri と言います。世界の思いつく島の名前を英語で調べて次の空欄に書いてみましょう。

The island of____, The island of__________

3.Risk+~ing sth

She couldn’t risk taking a photograph when the volcano erupted.

彼女は火山が噴火した時、危険を冒て写真を撮るとができなかっしこた。

動詞としてriskを使う時、その後は、~ing。to doは使いません。

4.All the time

Prediction of volcanic activity is improving all the time.

火山予測は日々、進歩している。

all the timeは、「絶えず、継続的に」の意味。同義語はcontinuously。似たような表現でeverytime「∼する度に」とは、意味が違うので注意。

5.Rain

There was heavy rain in Tokai area, so rescue teams stopped search for survivors temporarily.

東海地方の豪雨のため、救助隊は生存者の救助を一時的に止めた。

「雨が降る」は、It rainsのように動詞を活用した表現だけではありません。thereを使うことでrainを名詞としても表現できます。

6.Rational

Despite being an experienced climber, he was far too upset to make a rational decision when the eruption happened.

長年の登山経験者にも関わず、噴火が発生した時、彼は混乱して冷静な判断が出できなかった。

rationalは「合理的な」という意味から転じて「冷静な」という意味になります。

e.g.) Taro Abe, the riskmanager of AAA co.Ltd couldn't have make a rational judgment in emergency situations.

AAA会社のリスクマネージャーである安部太郎は、緊急事態において、冷静な判断を下すことができなかった。

7.Search

Rescue teams in Japan are still search for survivors at the mountain shrine at the ash-covered summit of Mt. Ontake.

日本の救助隊は、火山灰で覆われた御嶽山の頂上の神社の周辺で生存者を探している。

search(他動詞)とsearch for(自動詞)の使い方のちがいに注意。Searchはsearch+探す場所/人、search for探すモノ/人そのものです。従って、search(他動詞)の場合は、以下のような例文で使います。

e.g.) The security guard searched him, but didn't find anything.

警備員は彼の持ち物チェックをしたが、何も出てこなかった。

8.Quite+a lot (of)

Unfortunately, there were quite a lot climbers on the mountain when the volcano erupted.

不幸にも、噴火が発生した際には多くの登山者がいた。

「かなり多くの」と英語で言うとき、quite a lot(of)quite many/muchのようにmanyやmuchは使いません。

e.g.)Quite a lot of time has been passed after the eruption.

噴火から、かなり長時間が過ぎた。

9.Smash

Large volcanic rocks and projectiles smashed the roofs of emergency site on the mountain.

大きな噴石が山の避難所の屋根を打ち破った。

Smashは、「∼を粉々に砕く」という意味。同義語のbreakと比較して、「粉々に」「音を立てて」壊すというイメージです。

Exercises

適切な単語・フレーズは──

1) A meteorite (down/comes/smashed) the roof of my house.

2) Japanese police (searched for/looked/ searched) the missing man.

3) His family think about him (every time/all the time).

4) The victims need to be fully informed so they can make a (reasonable/rational) decision.

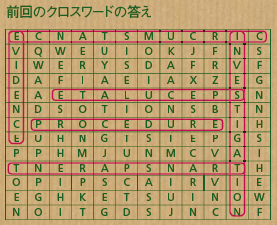

前回の解答

- keyword

- サマンサのBCP英語講座

おすすめ記事

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方