2011/09/25

誌面情報 vol27

先手が打てるトップが必要

京都府立大学 公共政策学部教授 青山公三

9.11 米国同時多発テロの当日、青山教授は当時勤務していたニューヨーク市内ダウンタウンの研究所近くの公園からビルが崩れ去っていく姿を目の当たりにした。

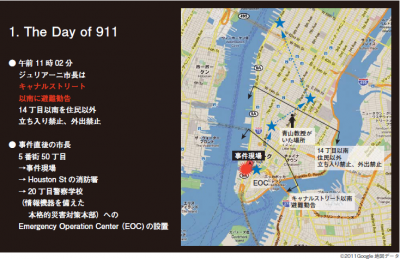

ハイジャックされたジェット旅客機AmericanAirline11 がワールドトレードセンター(WTC)北棟に突入したのが8時45 分。続いて9時3分には南棟が攻撃を受けたが、ニューヨーク市では、その攻撃より早くに、危機管理室がWTC 周辺に近付かないよう市内の交通規制を開始した。これは1993年のWTC 爆破事件の経験から、緊急車両のために取られた措置であった。青山教授は、その対応の早さに驚いたという。

北棟のすぐ近くの第7WTC23 階にあった非常事態本部(EOC:Emergency Operation Center)は被災したが、市では数時間以内に近

くの消防署へEOC を移転。そして消防署が危険と判断すると警察学校へと移転し、連邦や州政府と連携しながら災害対策本部の活動を継続させた。これらの迅速な指示を出したのが、当時のニューヨーク市長であったルドルフ・ジュリアーニ氏だ。

早い対応が打てたのは決して偶然ではないと青山教授は語る。「ジュリアーニ市長はもともとテロ対策には力を入れていました。1995 年の地下鉄サリンの時も、東京に何人かを派遣し、どのようにテロが起きたのか、それに対してどう行政が対応したかを詳細に調べていました。ニューヨークでも当時からバイオテロを想定した机上訓練を行っていて、同時多発テロの翌日12 日は、大規模なテロ対策訓練が予定されていました」。

ジュリアーニ氏の危機管理におけるリーダーシップは、こうした迅速さに加え、被災者や被災家族へのケア、市民への的確な情報提供など、他にも日本が学ぶべき点は多いと青山教授は指摘する。

被災者へのケアについては、事件当日午後に家族支援センターを設置。安否確認や被災家族の心のケアだけでなく、職場を失った人への仕事の提供や、不法移民者に対する法的な相談など、さまざまな問題が表面化する前に、先手の対応を打った。

ちなみに、家族支援センターの機能を支えたのは民間のボランティア団体だという。「米国にはさまざまな専門的知識・技術を持つボランティア団体が国レベル、州レベルで連携できる仕組みになっており、災害時にはアメリカ赤十字社が統括して指揮にあたります。それぞれのボランティア団体は自分たちがどのような活動ができるのかを登録し、避難所では、無線を持った赤十字社のスタッフが見回りながら必用な支援や物資を本部に連絡することでスムーズな活動を行っていました」(青山教授)。市だけではなく、ボランティア団体もまた、危機発生時にそのリーダーシップが重要になるというわけだ。日本との最も大きな違いは、こうした活動に予算が付けられている点だという。

ジュリアーニ氏はまた、市民への的確な情報提供を行うため、ワン・ボイス(命令を出す人を1 人に絞ること)を徹底し、当初は毎日3 回、その後は2回、記者会見を行い、連邦緊急事態管理庁(FEMA)の現地責任者や関係部署の職長も同席させ、専門的な事柄も含めてその場ですべての情報を取材できるようにした。世界貿易センターが崩れたことでハドソン川の堤防に亀裂が入ったことなど、懸念する情報もすべて公開した。

■米国の危機管理を支えるFEMA

ところで、米国の危機を語る上でFEMA の存在は欠かすことはできない。FEMA は1974 年にカーター大統領令によって、多くの連邦機関が担う災害対応の責任を統合するために設立されたものだ。当時、連法保険庁、全米消防庁、気象庁コミュニティ災害準備プログラム、総務省の連絡災害準備庁などがFEMA に統合された。1988 年には、現在の危機管理政策の根幹となっているロバート・スタフォード法がレーガン政権下で成立し、FEMA は恒常的な連邦の機関として位置づけられた。

FEMA がその名を世界に知らしめたのが1994年のノースリッジ地震だ。青山教授によると、FEMA はレーガン政権、続くブッシュ(父)の政権下で、さまざまな災害への対応を行ってきたが、評価はそれほど芳しいものではなかったとする。しかし、1993 年に大統領に就任したクリントン大統領はFEMA 長官にアーカンソー州で危機管理を専門に担当していたジェームズ・ウィット氏を抜擢し、任にあたらせた。その直後、1994 年1月17 日にロサンゼルスでノースリッジ地震が起きたが、その際、ウィット氏のリーダーシップにより、FEMA は高速道路や住宅などの災害対応はもちろん、復興面においても見事な対応を見せたという。「危機管理においてトップがいかに大切かということです」と青山教授は語る。

9.11 でも、FEMA は事件直後から迅速な対応をした。しかし、「ジュリアーニ市長はFEMA を顎で使った」と言われるほどリーダーシップは長けていたという。そのようなことも間接的な要因となり、FEMA は2003 年に9.11 後に誕生した国土安全保障省(DHS)の一部局に吸収された。青山氏は「この時点からFEMA の危機管理対応力の姿勢が州や自治体からの要請を待つ受け身の姿勢になってしまった」と推測する。そして、このことがハリケーンカトリーナの対応において悲劇を生むことになる。

■ハリケーンカトリーナの悲劇

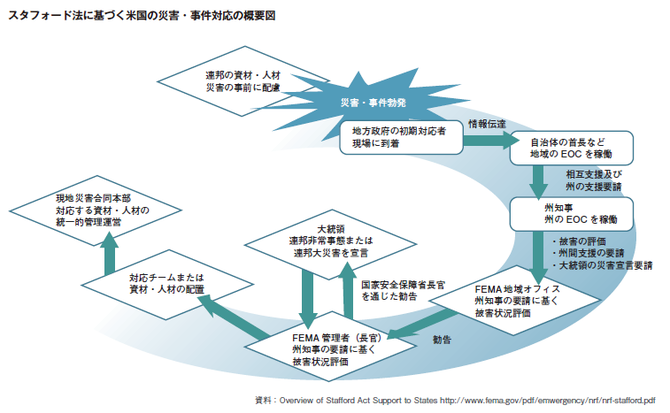

青山教授によると、米国の危機管理対応システムは、スタフォード法に基づき定められている。ブッシュ政権が策定したNRP(National Response Plan)では、日本の災害対策基本法と同様に、基本的な災害対応の枠組みは、まず地域(州および地方政府)での判断で行うことが示されている。そして、連邦政府はその災害の規模により、地域の求めに応じて支援体制を組む。

しかし、ハリケーンカトリーナはNRP ができて初めての発動であり、連邦政府のDHS やFEMAにおける具体的な運用体制は不十分で、さらに、9.11 ではジュリアーニ市長が優れたリーダーシップを発揮したこともあり、FEMA は9.11 と同じように自治体がリーダーシップを発揮してくれることを待ってしまい初動を遅らせたと青山教授は見ている。

この反省から2006 年10 月には「カトリーナ後の危機管理改革法」が制定され、これに対応してスタフォード法も改定され、2008 年1月にはそれまでのNRP を改定し、国家対応フレームワーク(National Response Framework)が発表された。

NRF では、大統領が連邦非常事態宣言、あるいは連邦大災害宣言を出すと、地方政府ではなく、直接FEMA が対応にあたるなど、再びFEMA の権限が強化され、プロセスも単純化して分かりやすくなっているとする。

■危機管理における復興

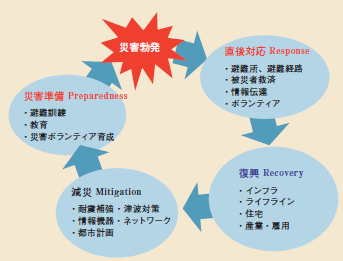

危機管理において、もう1つ重要で、かつ見落としがちなのが復興だ。青山教授は「危機管理というと直後の対応や、せいぜい事前対策のことだけを考える人が多いが、復興を含めて考えることが重要」と説く。

このことは、ジェームズ・ウィット氏が、危機管理には「救助・救援(Relief)」「復興(Recovery)」「事前準備(Preparedness)」「被害軽減(Mitigation)」の4つがマネジメントサイクルとして回る必要性を説いているという。

青山教授は、9.11 後、ニューヨークの市民参加による復興のプロセスにも実際に参加し、その過程を見てきた。被災直後の2001 年の10 月に市民団体や大学が中心となり、Civic Alliance という街づくり組織を設立。ここに、環境や労働、福祉、建築、経済など85 団体が参加し、復興に向けた具体的な検討を開始した。

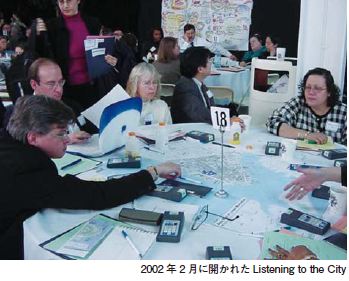

2002 年2月に開かれたListening to the City(街の声を聞く)では、700 人規模の市民が参加しワークショップを開催。1つのテーブルに10 人程が集まり、ダウンタウンの土地利用の方向性、交通のハブとしての位置づけ、ビジネス・経済開発、地域コミュニティのあり方、記念碑・記念会館の建設など、さまざまなテーマについて意見が交わされた。

「テーブル1台に1つのコンピューターがあり、参加者全員にリモコン端末が与えられ、各テーブルのファシリテーターが賛否を問うと参加者はリモコン端末からYES、NO や番号で回答します。結果は自動的にその場で集計され、さらに各テーブルで出された意見をコンピューターに打ち込むと、会場の一角に置かれているサーバーに集約され、全体のコーディネーターは、サーバーに送られてくる意見を画面上で確認しながら、面白いものがあるとテーブルに説明を求めるのです。1日のセッションが終わると、3ページから4ページの表裏のペーパーが参加者全員に渡され、そこにはアンケートの結果やディスカッションの概要が全部載っていました」。青山教授は当日の様子をこう振り返る。

このイベントの大成功を受け、5カ月後の2002年7月には、第2回Listening to the City が開催された。ここでは、4300 人の市民に対して、市と州政府が設立した開発公社が、具体的な今後の土地利用について6つのモデル案をつくり、同じハイテクを駆使した方法で市民からの意見を集約した。が、土地利用というよりも建設ありきの内容に反対を招き、結局、国際コンペで案を決めることになった。結果的にWTC 周辺一体は世界の経済活動を支える拠点として再生させ、WTC 跡地には米国の独立記念日と同じ数字の1776 フィートのフリーダムタワーを建設する計画に決まっている。

市民参加による復興は、次に危機管理を担う人材育成にもつながる。青山教授は「東日本大震災においても、市民参加の議論が活発になることを願いたい」と話している。

誌面情報 vol27の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方