2018/11/09

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

「スフィア基準」が目指す理念を理解しよう

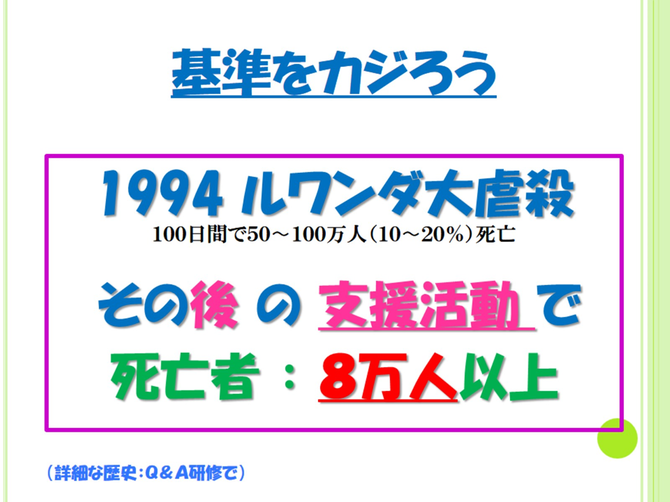

1994年東アフリカのルワンダで大虐殺がありました。100日で50万~100万人、人口の10%から20%が亡くなったと言われています。その後、国連やNGOが支援活動にあたりました。ところが、支援に入ったというのに、死亡者が8万人以上もでてしまったそうです。日本でいうところの災害関連死とでもいうべき現象が起こったのです。

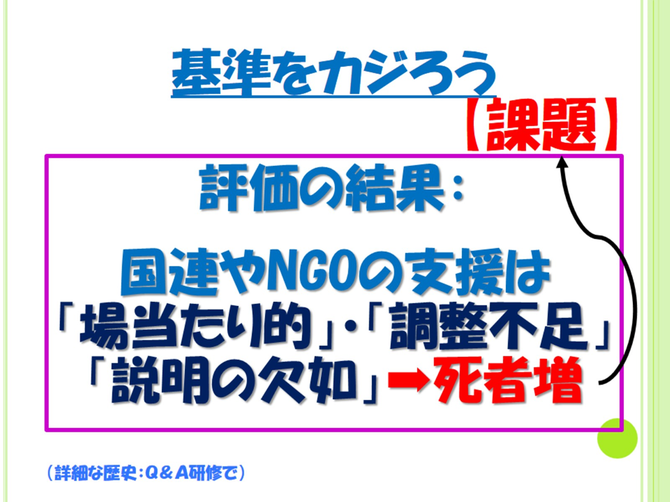

なぜ、支援に入ったのに8万の人が亡くなってしまったのか、関係団体は深く反省して、合同調査を実施し、分析に取り組みました。その結果わかったことは、支援が「場当たり的」で「調整不足」で「説明が足りなかった」。だから、死者が増えたという事が明らかになったそうです。

この分析は、日本の災害支援を考えても、鋭く胸に刺さるキーワードに思えます。

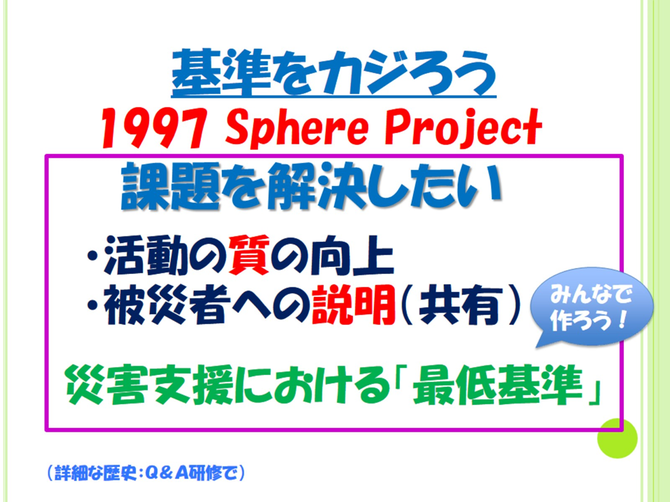

これらの課題を解決するために、作られたグループが、スフィアプロジェクトです。プロジェクトで支援の最低基準を作り、それをまとめたのが通称スフィアハンドブックです。

合同評価では、課題解決のためには、活動の質がこのままではいけないと認識されました。「活動の質の向上」が必要なのはいうまでもありませんよね。でも、それに加えて、活動には「被災者への説明」が欠かせないとされています。支援する側は質の向上のために、いろいろ支援しなきゃと思いがちで、ときには上から目線になってしまうかもしれません。

でも、被災者のニーズにあっていなかったり、被災者の声をきくなど手続きの適正さがないとやはり災害関連死が起こってしまうのは日本でも同じですよね。ちなみにこの発想、国際基準には、多い気がします。モニタリングや、アカウンタビリティなど適正手続をとても大切にしますよね!

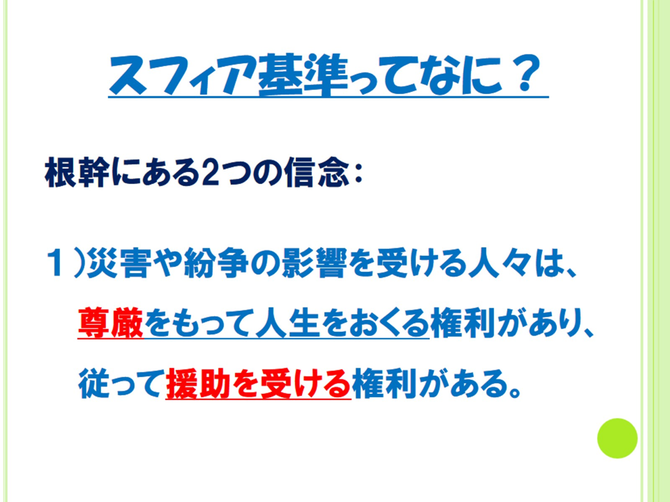

そして、具体的には「人道憲章」として、「被災した人々に必要なこと」は何かということをスフィア基準では最初に記載しています。まず書かれているのはトイレの数じゃなくて、被災者の権利なんです。ご存知でしたか?

スフィア基準には2つの信念があって、

ここから3つの権利を人道憲章としています。

◆人道援助を受ける権利

◆保護と安全への権利

まずは権利が書かれているのですね。

でも、権利という言葉を聞いただけで、「わがまま」と同義と思ったり、アレルギー反応を示す人もいるかもしれません。

実はこの点について、内閣府の「避難所運営ガイドライン」では最初のページにそれはわがままではないですよという説明があるのです。この文章、わたしの好きな部分なので、おまけで紹介させてください♪

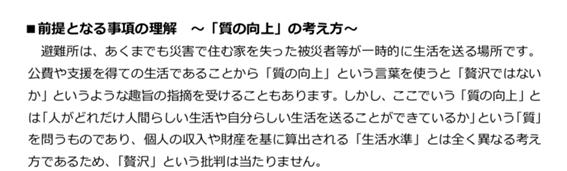

ここでは、スフィア基準と同様、「質の向上」というのは、「人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送ることができているか」という「質を問うもの」としています。スフィアでいうところの権利と書かなかったのは、誤解を避けるためかもしれません。でも、スフィアで書いている権利というものも、ここで書かれているように「人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送ることができているか」ということですから、文章にあるように、「『生活水準』とは全く異なる考え方であるため、『贅沢』という批判はあたりません」ということになります。

次にスフィア基準の人道憲章のあとには、以下の権利保護の原則が書かれています。

権利保護の原則

◆公平な援助へのアクセスを確保

◆身体的・心理的な危害から保護

◆回復できるよう、人々を支援

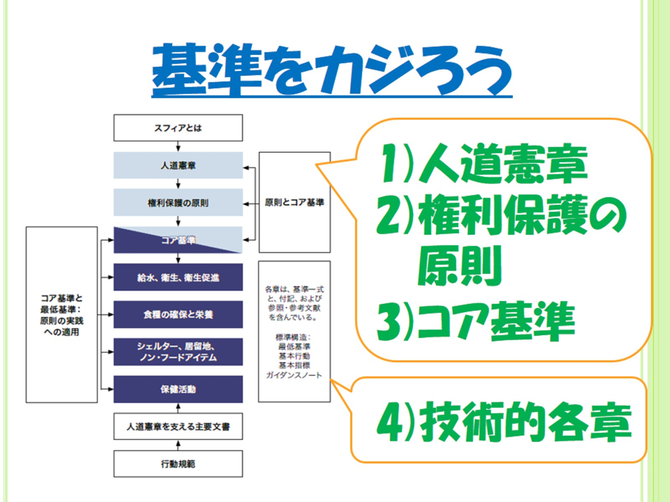

このあと、コア基準というものがでてきます。

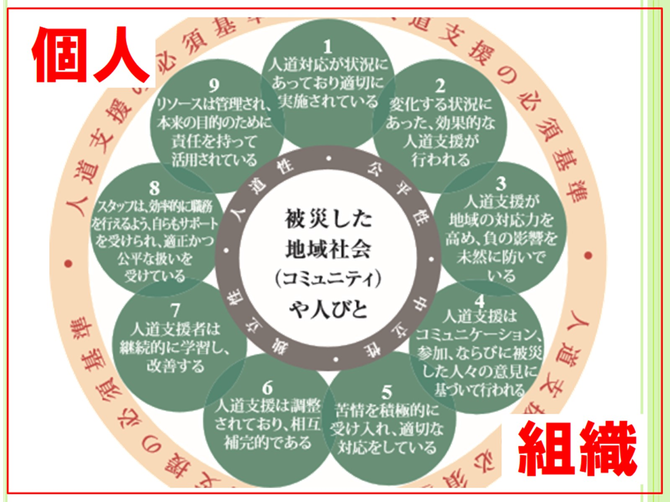

この図は、現在のスフィアハンドブック(2011版)には入っておらず、CHS(Core Humanitarian Standard)という別の基準なのですが、2018版からスフィアのコア基準になります。今回は先取りでCHSの図を使って説明をしていただきました。

CHSの図では、支援の中心には被災した地域社会や人々がいること、人道性や公平性、中立性や独立性を考えて、個人と組織がどうあるべきか、9つのコミットメントが記載されています。

たとえば、

5 苦情を積極的に受け入れ適切な対応をしている

ということが書かれています。

この「被災した人々の意見」を聴くという姿勢、被災者への説明を重視するスフィア基準では、この後の説明でもあちこちででてくるので意識しておいてください。

という具合に、トイレの記載は一体どこ?という感じになるほど、基本理念がたっぷり書いてあります。

- keyword

- スフィア基準

- 避難所

- 内閣府

- 避難所運営ガイドライン

- あんどうりす

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方