2018/09/28

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

「り災証明一本主義の弊害」とは?

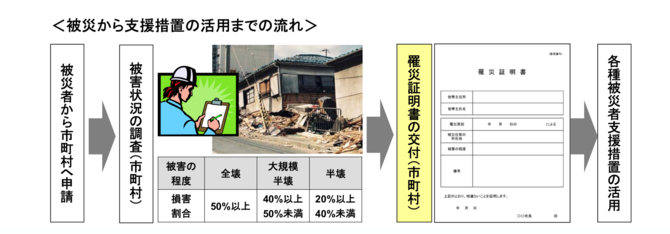

さて、日本では「被災者」そのものの定義がないのですが、災害復興時の手続き上、最も使われているものは、り災証明です。り災証明を基準に各種の支援金がもらえたり、仮設住宅に入れるかが決まります。

り災証明とは、被災者から申請があったときは、被害状況を調査し市町村長が発行するものです。

(災害対策基本法第90条の2)

り災証明書が発行される基準は住家(じゅうか)の損壊の程度です。全壊、大規模半壊、半壊、そして一部損壊などに分けられます。

まず住家でないとダメなので、経営者の職場が全壊してもり災証明によって支援金が出るわけではありません。

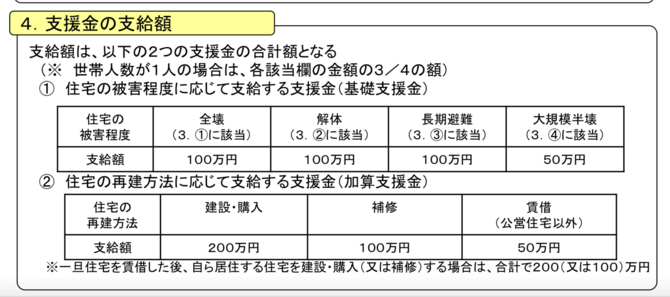

また、全壊とそれ以外、特に半壊や一部損壊の場合の支援の差が大きいのです。全壊ですと100万円の被災者生活支援金がありますが、半壊でしたら0円です。「あなたの規模だと大規模半壊ではないけど、48万円にしよう」とか、そんな微妙な提案はなくて、100万円or50万円or0円の世界です。

災害の規模によって半壊でも仮設住宅に入居できるよう条件が緩和されてきましたが、災害ごとの緩和なので、いつも半壊で仮設住宅に入れるとは限りません。

そのため、本当は、損害が少ない方が喜ばしいことですよね。けれど、り災証明では、全壊となったほうが支援が手厚くなるため、全壊認定のほうを望まれる傾向がでてきます。

だから、毎回、この被災状況が全壊なのかそうではないのかという認定の仕方が問題になります。

水害では、床下浸水は一部損壊とされがちです。でも、断熱材によって、水分を2階まで吸い上げ、その後、カビなどが発生して、半壊以上のダメージがあるのではということが問題になります。北海道胆振東部地震でも以下の話がでています。

だが地震発生直後の市の判定は「一部損壊」。女性は納得できずに、再調査を申し込んだ。地域住民によると、里塚地区では市に再調査を求める世帯が相次いでいるといい、女性は「家が傾いた人たちの支援はもちろん大事だが、ほかの被害にも目を向けてほしい」と訴える。

■これで「一部損壊」? 家屋被害判定、不満広がる(北海道新聞)

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/231363

これらは全壊などの認定の範囲をもっと広げるべきではないかという議論になります。ただ、全壊を広げると被災者の救済にはなりますが、修理すれば十分住める家も撤去し新築されるケースが増え、それでいいの?という問題もあります。

そこで、さらに、もう一歩進めた考え方がでてきます。そもそも、国際的な被災者の範囲が広いように、被災してからの困りごとは、住んでいる家の壊れ方がすべてではありません。

体が動かせなくなった、職を失ったなど、家は無事だが地盤が住める状態ではないなど被災の状況は様々であるのに、現行法の支援金は、家の損壊具合だけが基準になっている、そのこと事態が問題を引き起こしているのでは?という考え方です。

これを、「り災証明一本主義の弊害」と呼んだりします。

高齢であることや障がいがあることで、家の損壊の程度が全壊ではなくても、修復がままならず、床は抜けたまま、トイレも壊れたままなのに、仮設住宅に入ることもできず、支援の体制から抜け落ちてしまっている方もいる事がわかっています。むしろ、在宅である被災者のほうが、支援が少なく格差まで生んでいます。

また、一部損壊で家を修理する際、床がなく、隙間から雪がはいってくる家では自宅で寝ることも難しいですね。災害時は、家の修理をするにも、順番待ちで日常より時間がかかります。その際、ずっと避難所暮らしとなってしまうと、災害関連死の危険もあります。状況に応じて、発災直後からより家に近い仮設住宅や借り上げ住宅に入居できてもいいのでは?という問題もあります。

さらに、自費で家屋を耐震にして頑張ってきた方が一部損壊となっても支援金は出ません。でも、対策をとったほうがいいと言われ続けて資金があったにもかかわらず放置した人が全壊になった場合は支援金を受けられます。そんな制度設計で、防災・減災制度の推進上いいの?という問題もあります。

だから、もう、すべてを家の損壊の程度で判断する「り災証明一本主義」を改めて、モノ中心の復興ではなく、ひとりひとりを大事にして、人が中心になる復興ができるよう、きめ細かくケースマネジメントする必要があるのでは・・そういう議論がでてきているという訳です。

ひとりひとりをしっかり守るために、被災者という定義も、国際基準と同じように広く捉えて、対策をたてるべきでは?と考えられています。在宅で支援からもれている人もやはり同じ被災者ですよね。

- keyword

- り災証明書一本主義の弊害

- 災害ケースマネジメント

- りす便り

- 地震

- 水害

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方