災害関係法の大型改正

2025年2月14日の閣議で、政府は防災体制の強化を図るため「災害対策基本法」「災害救助法」など6法案の改正を決定した。法案の概要は内閣府防災のHPで見ることができる。

改正の趣旨は、令和6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るために主に以下の措置を講ずるものとしている。

1.国による災害対応の強化

1)国による自治体に対する支援体制の強化

2) 司令塔として内閣府に「防災監」を設置

2.被災者支援の充実

1)被災者に対する福祉的支援等の充実

2) 広域避難の円滑化

3)「被災者援護協力団体」の登録制度の創設

4)防災DX・備蓄の推進

3.インフラ復旧・復興の迅速化

1)水道復旧の迅速化

2) 宅地の耐震化(液状化対策)の推進

3)まちの復興渠底整備のための都市計画の特例

これらを、今夏の出水期前に施行するとしている。

この改正は、災害対策の被災市町村中心主義という大枠を維持しながら、国を含めた官民協働をより進めようとしたものと言える。

被災者支援に関しての特に大きな改正点は、被災者に対する福祉的支援の充実に関して、災害救助法や災害対策基本法に「福祉サービスの提供」という文言が新たに追加されたこと、災害支援を行うNPO・ボランティアについては、新たに「被災者援護協力団体」として法律に規定したことだ。

今回は、福祉サービスの提供について、思うところを書いていきたい。

福祉的支援の充実

災害救助法改正案は以下のとおり。

第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。一~五(略) 六 福祉サービスの提供

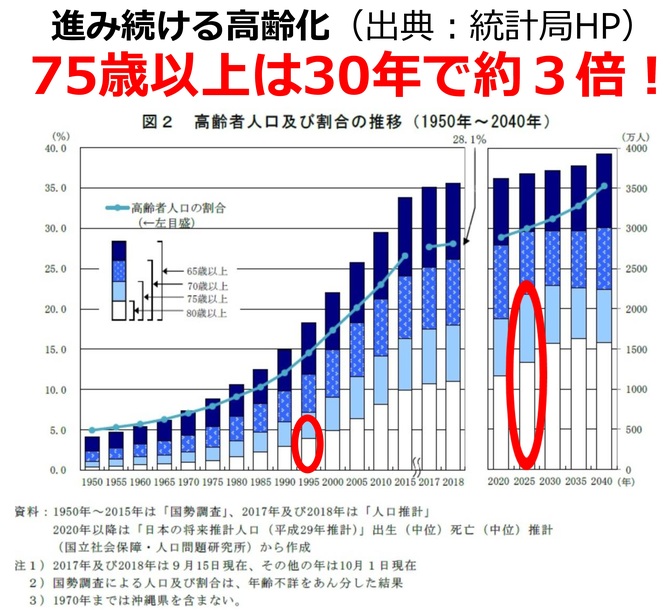

災害救助法は1947年に成立したが、救助の種類は医療や助産であり、福祉はなかった。この時期の75歳以上高齢者は100万人以下で、しかもその多くは家族と同居していた。それが1995年の阪神・淡路大震災時には700万人を超え、同時に多くの高齢者等が災害関連死で亡くなった。それでも救助法に福祉は位置付けられないまま、2025年には2100万人を超え、しかも単身者世帯が最多という状況にある。

一方、このような超高齢社会を見据えて、平時の社会保障においては福祉施設を拡充する1989年のゴールドプラン、在宅介護をもサポートする2000年の介護保険など、政策対応がなされた。

しかし、災害時の高齢者等支援については2004年にようやく高齢者等の避難支援に関する検討が始まり、2013年に避難行動要支援者の名簿作成の義務化、2023年に避難行動要支援者の個別避難計画の努力義務化と大きく遅れをとっていた。内容的にも避難行動にとどまり、避難生活への福祉支援が位置付けられていなかった。

「福祉サービスの提供」という9文字は、これまでの災害での高齢者、障がい者、乳幼児等の多くの犠牲や苦難の後に、ようやく法に位置付けられたものなのだ。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方