自然災害

-

コロナ禍のBCP、複合災害対策本部は、こうなる!

コロナ禍の終焉が見えてこない状況下、全ての組織にとって「複合災害」への備えは喫緊の課題。しかし、新型コロナ感染症にも対応した「複合災害」のBCPを構築できている組織はほとんどありません。複合災害時の対策本部はどのように設え、運用すべきか。必須条件となるIT活用を中心に解説します。

2021/01/13

-

FEMAが18の自然災害と社会的脆弱性までを解析したリスク指標を発表

米国連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、州や地方自治体が自然災害に備え、被害を軽減させるのに役立つ新しいナショナル・リスク・インデックス(NRI)を発表した。

2021/01/11

-

水道管凍結のリスクを3ランクで表示

ウェザーニューズは、スマホアプリ「ウェザーニュース」で、翌朝の水道管凍結のリスクを確認できる『水道管凍結予報』を提供する。過去にウェザーニュースのユーザーから寄せられた凍結報告を活用し、気温、湿度、風速などの気象条件と凍結との関係の分析結果から独自に算出したオリジナルの予報を提供する。

2021/01/08

-

12月の危機管理・防災ニューストピック【自然災害・国土強靭化】気候変動に危機感増す

危機管理・BCP担当者がおさえておきたい最近の出来事を1か月分総まとめ。今回は「自然災害・国土強靭化」のカテゴリーから、12月のニュースをピックアップしました。自社の取り組みのおさらい、振り返りにご活用ください。

2021/01/07

-

気候問題に「いま」取り組むべき理由

新型コロナウイルス大流行の真っ只中、別の危機に目を向ける余裕はないかもしれませんが、気候変動がもたらす影響は着実に進行しています。地球規模の危機を乗り越えるということは、コロナ禍と同様、私たち一人一人の意識改革が求められるということ。ただ、気候問題はどうしても「いま」進めるべき動機が見えてこないジレンマがあります。今回は、追加的に2つの「背景情報」をお伝えします。

2021/01/07

-

進まない個別避難計画の作成を全面的に支援

昨年12月24日、内閣府「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」が最終報告書をまとめ、小此木防災担当大臣に報告しました。その内容を、サブワーキングの座長を務めた筆者が報告。特に最も大きな制度改正となった要支援者の個別計画を取り上げます。

2021/01/07

-

人と人のネットワークが「私的防災拠点」の原点

2011 年東北地方太平洋沖地震は空前絶後の大震災にもかかわらず、被災者の忍耐強く沈着冷静な行動に世界各地から驚きと賞賛の声が寄せられました。今回は阪神・淡路大震災と同様、免疫システムとして効果を発揮したと予想されるボランティア活動とSNS(ソーシャルネットワークサービス)、そして阪神・淡路大震災とは若干趣を異にする人と人とのネットワークについて考察を加えます。

2021/01/06

-

高さ変えられる段ボール製パーテーション

田村紙器製作所は、4段階で高さを調整でき、最高197cmでプライバシーを守る「災害用段ボール製パーテーション」を販売する。地元自治体からの協力要請を受けて開発に着手し、女性の視点を重視して商品化したもの。自治体や法人を中心に販売する。

2021/01/06

-

風水害対応訓練シナリオづくり基礎講座

今回のレクチャーでは、風水害の訓練についてどのように行えばいいのか、何から考えていけば良いのか分からない担当者向けに説明します。

2021/01/05

-

日本社会は危機に強くなったか

東日本大震災から10年経とうとしているいま、日本は再び新型コロナウイルスという危機にあえいでいます。この10年で、社会は強くなったのか。いつか必ず起きる大規模災害をめぐり、政治・行政システムや産業構造、技術環境、市民の生活や仕事は進歩したのでしょうか。インタビューや事例取材を通じ、現在の防災・危機管理の課題を考察します。

2021/01/04

-

東日本大震災から10年 問われるBCPの実効性

東日本大震災から今年で10年目を迎える。5年目に当たる2016年には熊本地震が起き、10 年目を迎える今年は新型コロナウイルスにより世界中が混乱に陥っている。その間にも台風や梅雨前線に伴う記録的な豪雨により甚大な被害が度々発生していることを考えると、少なくてもわが国においては、危機のテンポが着実に早まっているかのようにも感じる。

2021/01/03

-

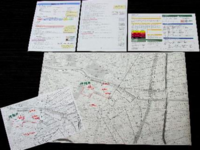

安全で速やかな避難を支援する自主防災地図

ゼンリンは、自主防災組織や世帯における、災害時の安全で速やかな避難を支援する「ゼンリン自主防災マップ」を公式オンラインストア「ZENRIN Store」で販売する。同商品により、住民一人一人がいざという時に「正しい避難判断」と「安全に速やかな避難」を行えるように支援する。

2020/12/29

-

地域を麻痺させる豪雪―1月の気象災害―

2004年1月13日から16日にかけて、北海道のオホーツク海側はまれに見る豪雪に見舞われた。北見市では最深積雪が171センチメートルに達し、路線バスが全面運休するなど市内交通がストップしたほか、この地域に通じる鉄道や道路の多くが不通となり、復旧までに数日間を要した。このため物資輸送が停止して食料品店などの店先から商品がなくなり、市民生活に大きな影響が生じた。まさに、地域一帯が麻痺状態に陥ったといえる。

2020/12/25

-

想定を超えて活動する「私的防災拠点」の発生と進化

耐震化された近代都市を襲った兵庫県南部地震は、空前の被害を生じた阪神・淡路大震災として深く歴史に刻まれています。都市があたかも生命体のように傷つきのた打ちまわるなか、公的防災拠点が限界を露呈する一方で、私的防災拠点は当初こそ出番はなかったものの時間の経過とともに成果をあげる例がみられました。代表的な例として、ボランティア活動とインターネットについて考察します。

2020/12/23

-

気候関連のリスクは組織にチャンスも創出する

前回、気候変動対策にはこれまでのBCPの枠組みの中で進めることのできる側面とできない側面があると述べました。リスクを捉えるには「リスクアセスメント」を行うのが基本ですが、従来のBCP策定ステップの一環でこれを行うだけでは十分ではありません。気候変動のリスクの捉え方について、TCFDの最終提言をもとに考えます。

2020/12/17

-

水害リスクの高い土地 事業再開焦らずビジョン再考

幼稚園・保育園を中心に全国500カ所の施設で給食サービスを提供する株式会社ミールケア(長野県長野市)は、昨年10月の台風19号で本社を含む拠点施設が浸水、復興に向けて歩を進めていたところに新型コロナウイルスが襲いました。関幸博社長が2つの災害から受け止めたメッセージは「変化」。社会貢献の視点から企業ビジョンを再構築して被災施設の再生にあたるとともに、経営理念をさらに浸透させて実践につなげようと決意をあらたにします。

2020/12/15

-

中小河川の水害リスクをどう調べるか?

皆さんは「ハザードマップの空白地域」という表現を耳にされたことはありますか? これは、水害のリスクがあるものの、何らかの事情で浸水想定が作成されずに空白となってしまっている部分のことを示す言葉です。

2020/12/14

-

災害後にトイレを復旧させる場合の驚きの新実験結果。「通水テストよりまず大を流す」ってどういうこと!?について

今回は、「災害後にトイレっていつ流せるようになるの」という大問題について。マンションでの被災を想定した災害時のトイレの使い方を紹介します。

2020/12/11

-

理想の会社へ 社員一丸でまわすリスクマネジメント

印刷会社の株式会社マルワ(名古屋市天白区)は、事業継続にかかるリスクをISO、ISMS、BCPなどの指標と 手法を使って洗い出し、解決に向けた取り組みの一つ一つをSDGsのゴールに照らしてセルフチェック、自社の目指す姿を達成するために必要なESG活動として毎年の経営計画に落とし込んでいます。それをまわしているのは、社員全員の実践と協力にほかなりません。

2020/12/11

-

ローリングストック用単四電池

兼松は、長期保管に適したプラスチック製容器を採用し、10年保存が可能な「防災電池」の単四形を販売する。アルカリ乾電池40本入りで、ローリングストック(日常備蓄)に適した製品。単三形の「防災電池」、「防災加熱袋」に続く防災シリーズの第3弾として、Amazonでも販売する。販売価格は1パック1980円(税込)。

2020/12/10

-

避難の心得 基本編⑥雪害について

12月になると東日本や西日本の内陸部でも雪が降り始め、平地でも積もることがあります。また最低気温が氷点下になると、雨や雪で濡れた路面が凍結します。今回は路面が凍結しやすい場所はどこか、また雪道や凍結した路面でスリップ事故、転倒事故を防ぐための注意点を解説します。

2020/12/09

-

免疫の特性を応用した災害時対応とは?

免疫の仕組みは複雑で、未解明な点が多くあります。今回は、前回の連載で紹介した液性免疫を工学的に応用しやすいシステムとして簡略化しました。抗原のタイプを記憶し必要なときに有効な抗体を産生する「記憶細胞」、遺伝子レベルで自律的に淘汰、交叉、突然変異、増殖を繰り返し常に多様な抗体の産生が可能な状態で待機中の「抗体産生細胞」、この2つをもとに、防災や減災への応用性を考察します。

2020/12/09

-

抗ウイルス発泡ポリエチレン製の避難時用マット

古河電気工業は、発泡ポリエチレン製の避難時用マットに抗ウイルス性能を付与した『スキルフリー 避難時用マットV』を販売する。同社が開発した化学架橋ポリエチレンフォーム「フォームエース」を使用した、断熱性・クッション性に優れ、保管スペースを必要としない製品に、新たに開発した抗ウイルス剤担持技術を組み合わせたもの。

2020/12/03

-

「カーボンニュートラル社会への移行」という大変革

今回から、BCPと気候変動対策について考えていきます。気候変動対策はBCPの枠組みで対応できる側面とできない側面がありますが、それ以上のハードルは「カーボンニュートラル社会への移行」が今後無視できない問題となること。かつての「エコロジーブーム」のようなものととらえていたら生き残れません。この変革は企業の事業承継やBCP/BCMのあり方も大きく変えていくことになるでしょう。

2020/12/03

-

コロナ禍でも機能する災害対策本部

2020/12/03

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)