自然災害

-

新型インフルの教訓を生かし迅速に対応

2009年のH1N1新型インフルエンザ以降、徹底した感染症対策に取り組んできたことで、マスク不足や消毒液不足などの大きな課題もなく事業継続をしている企業がある。半導体加工装置を製造するディスコだ。5Gへの対応で例年より需要が高まっている半導体業界とあって、工場はコロナ禍でもフル稼働状態。従業員数は国内だけで4000人以上いるが、10月中旬時点でいまだ感染者はゼロ。広島事業所では公共交通機関を使わない通勤体制を実現するため、3月からそれまで工場間移動で使っていたマイクロバスを朝夕の社員の送迎に利用し、7月には東京〜広島間の移動手段として1800万円を投じて大型バスまで購入した。同社の感染症対策を取材した。

2020/10/31

-

テレワーク拡大に潜むITセキュリティー上の課題

インターネットを利用してオフィスに出社せず自宅などで仕事をするテレワーク(リモートワーク)は、大企業を中心にここ数年、徐々に導入が図られてきた。それが新型コロナウイルス感染予防策の一環としての外出自粛要請により、中小企業も含め一挙に導入が拡大。同時にセキュリティー上の課題が浮き彫りになっている。情報システムセキュリティーなどが専門の吉岡克成・横浜国立大学大学院准教授は、問題は専門の人材や環境整備が追い付かないままテレワークを実施せざるを得なかった企業が少なくないことだと指摘する。

2020/10/31

-

復旧・避難時に頼りになる電力系製品

被災直後のライフラインが途絶えた復旧局面や避難中の暮らしで、備えていれば非常に頼りになるのが電力系製品の存在だ。近年の再生可能エネルギーによる自家消費の需要拡大に伴って発展をみせる蓄電池をはじめ、各種エネルギー資源を電力に変える発電機、さらに電気自動車と住宅を連携したV2Hシステムなど、新たな技術を採用した製品が登場している。企業の防災・BCPの観点から役立つ電力系製品を紹介する。

2020/10/30

-

簡単、低料金のDDoS攻撃対策サービス

鈴与シンワートは10月30日、サイバー攻撃の一種「DDoS攻撃」からシステムを守るための簡単で低料金のセキュリティサービス「S-Port DDoS対策サービス」の提供開始を発表した。

2020/10/30

-

第10回 新型コロナウイルスにより増大するリスクと保険

新型コロナウイルスにより増大しているリスクは売上蒸発、業績不振などさまざまです。その中でもサイバーリスク、与信リスク、テロ・治安リスクについて保険を活用した対応策を紹介します。

2020/10/30

-

建築の防災的課題はハードでなくソフトにある

新型コロナウイルスの影響から脱し切れない日本社会。感染流行下の列島をたびたび豪雨が襲い、各地は複合災害への対応を余儀なくされている。近い将来の発生が予測される首都直下地震や南海トラフ地震も、抜本的な手が打たれないまま。だが、社会が変わろうとしている今は、これまでの防災を見直し、そのあり方を変えていく好機でもある。建築分野から都市防災や災害医療に携わる摂南大学の池内淳子教授に、現在の住まいやまちが抱える課題と解決策を聞いた。

2020/10/30

-

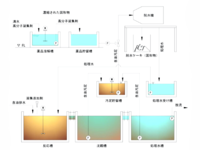

廃棄物量90%以上削減、被災現場の早期復旧が可能な「災害時排水処理システム」

仮設水処理プラントのレンタルなどを手がけるセイスイ工業は、台風被災や水害発生後、施設や工場内に滞留した大量の排水・汚泥処理を現場内で迅速に対応し、油分・有害物・有機物を分離して安全に処理する「災害時排水処理システム」を提供する。

2020/10/22

-

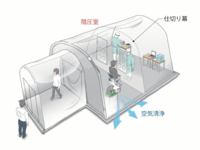

仕切り幕付き陰・陽圧式エアーテント

アキレスは、感染症対策用の陰・陽圧式エアーテントの内側に独自の仕切り幕を新たに加えることで、PCR検査時の医療従事者の安全性と検査の効率化に配慮した改良型陰・陽圧式エアーテント『NPI-66』を開発した。

2020/10/22

-

コロナで成長する組織とビジネス

いまだコロナ禍から脱し切れず、不安の影が先行きを覆う日本社会。しかし、環境変化を好機ととらえ、BCP体制やビジネス基盤の強化に乗り出す企業もあります。社員と危機意識を共有し、リスク対策を深化させながら、社会貢献と事業継続とを重ねていく。月刊BCPリーダーズ10月号は、そうした取り組みにスポットをあてました。

2020/10/22

-

危機対応が逆境をプラスに変える

「月刊BCPリーダーズ」は災害や事故、感染症などの危機に対応し、事業継続をけん引する企業人(=BCPリーダー)に向けて、毎月1回お届けしているPDFテキストブックです。社内の回覧や共有、会議の参考資料などにもお使いください。

2020/10/22

-

【風水害の被災経験を生かす】西日本豪雨を乗り越えた珠玉の日本酒

旭酒造(山口県岩国市、桜井一宏社長)が造る純米大吟醸酒「獺祭(だっさい)」。精米歩合23%の最高水準まで磨かれた酒に魅了されるファンは多く、地方の酒蔵ながら売上は大手メーカーに引けを取らない。その同社が西日本豪雨で被災したのは2年前の7月だ。排水処理設備が水没したほか停電の影響で発酵中の酒も温度コントロールを喪失し、製造・出荷の停止に追い込まれた。一時は「『獺祭』はなくなるかもしれない」という風評も出たが、1カ月後には稼働を再開。桜井一宏社長に復旧までの経緯を聞いた。

2020/10/22

-

ポータブル電源って災害時に使える? 医療ケアが必要な人たちの実践例から考える

今回は、最近アウトドアでも人気になっているポータブル電源についての話題です。生活用具は想像していた以上に初動に電気が必要なものが多く、大規模停電を伴う災害の被災者を中心に家庭の備蓄としても電源を確保したいという声がかつてなく高まっています。

2020/10/19

-

【令和元年東日本台風から1年】日本社会は災害とどう向き合うのか

新型コロナウイルスへの警戒が続く中、今年も大きな自然災害が日本を襲っています。7月の豪雨は熊本県南部を中心に九州各地で水害をもたらし、球磨川水系では多くの人命を奪いました。一方で、早めの避難など国民の防災意識も変わってきたように思えます。しかし、片田敏孝・東京大学大学院情報学環特任教授は「国民の〝おびえ〟のレベルが上がっているだけではないか」と指摘。その上で、このコロナ禍での気づきを、これからの防災や危機管理に生かしていくことが重要だと強調します。

2020/10/15

-

コロナ後V字回復の発想を根本から揺るがす気候変動

今日の世界の平均気温は産業革命前に比べ1℃高くなっているといいます。この「1℃」が与えるインパクトを自分事ととらえるのは困難でしょうが、すでに異常気象が頻発し、その範囲が年々拡大しているのは確か。今後2℃、3℃…と平均気温が上昇すれば、地球はさらに破壊的な異常気象を人類にもたらす可能性があります。

2020/10/15

-

第120回:国連機関による、災害をもたらすハザードの定義と分類

UNDRRと国際学術会議が2019年5月に共同で、「仙台防災枠組」に関するハザードの全範囲を特定するための技術作業部会を設置。この技術作業部会の成果として初めて公表された報告書「Hazard Definition & Classification Review Technical Report」を紹介する。

2020/10/13

-

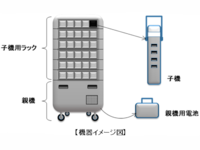

被災者に個別配布できるポータブル子機を備えた非常用電源

NTTアドバンステクノロジは、自然災害や感染症など複合的なリスクがある中で、避難時の快適性向上とソーシャルディスタンス確保の課題に対応するリチウムイオン蓄電池「非常用電源ステーション」を販売する。

2020/10/13

-

河川関係の情報をタイムラインに組み込む際の注意点

河川洪水への対応としてタイムラインの考え方を検討・導入されている事業者の方も多いと思いますが、防災対応のトリガーとする際に特に注意しておかなければならない情報があります。それは、大規模河川や一部の中規模河川に対して発表される「指定河川洪水予報」(以下、「洪水予報」と表記)です。今回の記事では、河川によってリードタイムは異なるという点とリードタイムの調べ方を中心に解説していきます。

2020/10/13

-

技術革新が後押しする「気候変動」時代の水害対策

2020年7月、国土交通省・社会資本整備審議会が治水に関する答申を出しました。気候変動、つまり周期的変化にとどまらず恒久的に気候が変化している、という前提に立ち、水害対策を根本的に考え直さなければならないという問題意識に基づいたものになっています。対策のカギとして挙げられているのが技術革新です。

2020/10/12

-

12時間後の雨量予測ができなければ日本の防災力は向上しない

現在、日本列島は台風シーズンの真ん中。最近は過去に例がないような豪雨が相次ぎ、今年の「令和2年7月豪雨」も観測地点の雨量合計が2年前の西日本豪雨を超え、1時間50ミリ以上の発生回数は1982年以降で最多となった。「激甚気象」の原因は何か、今後も増えていくのか、予測は可能なのか。名古屋大学宇宙地球環境研究所の坪木和久教授に聞いた。

2020/10/12

-

【令和元年東日本台風から1年】予期せぬ堤防決壊 「地の利」を味方に迅速対応

きのこ総合企業のホクト(長野県長野市、水野雅義社長)は1日約250 万パックのきのこを出荷。中でもエリンギは国内市場で50%近いシェアを持つ。うち約6分の1を生産する長野市の赤沼きのこセンターが昨年10月、稼働停止に追い込まれた。台風19 号による千曲川の洪水で、培養・生育中のエリンギとともに工場機能が壊滅。生産を再開し6月15日に出荷を果たすまで約8カ月かかった。その間、どのようなBCP 対応を行ったのか、丸山幸一総務部長、宮下尚武社長室長、前田哲志広報・IR 室長に聞いた。

2020/10/12

-

避難の心得 基本編⑤風害について

台風シーズンに注意したい災害の一つが「風害」。2018年台風21号で近畿地方を中心に記録的な暴風となったことは記憶に新しいですが、台風以外でも、発達した低気圧や竜巻などによる暴風もあります。今回は「風害」のポイントを解説します。

2020/10/09

-

運送会社の全国組織で大規模災害時の物流を支援

大規模自然災害時の物流の確保は日本社会が抱える大きな課題だ。被災地支援物資の配送遅れやミスマッチがたびたび指摘されるように、強靭な物流体制が隅々まで構築されているとはいいがたい。この問題の解決に向け、数年前から全国的な組織づくりを進めているのが「桃太郎便」の宅配サービスで知られる丸和運輸機関(埼玉県吉川市、和佐見勝社長)。「一般社団法人AZ-COM(アズコム)丸和・支援ネットワーク」(AZ-COMネット)理事長で丸和運輸機関社長の和佐見勝氏に、取り組みの背景、目的、今後の展開を聞いた。一問一答形式で紹介。

2020/10/08

-

BCPの実践で高まる事業継続力と社会貢献意識

ジョンソンコントロールズ(東京都渋谷区、吉田浩社長)は、アイルランド、米国、中国に本社を置くジョンソンコントロールズインターナショナルの日本法人。病院・福祉施設のメンテナンスをはじめ、社会機能の維持に直結する業務を安全に遂行するため従来のBCPをアレンジしながら運用。組織体制を強化するとともに、ニューノーマルに求められる新たなビル管理ニーズに向けてさまざまなサービスを準備する。吉田浩社長に新型コロナへの対応と今後のビジネス展開を聞いた。

2020/10/08

-

いなべ市の新・防災拠点倉庫、物流は「流」を極めることにあり

三重県いなべ市に防災拠点倉庫ができました。この防災拠点倉庫は、物流を極めた防災物流倉庫になっているのです。

2020/10/02

-

サイトの前面に情報を出して市民に呼びかけを

異常気象や災害に危機感を抱いた世界の都市が「気候非常事態」を宣言し始めました。気候変動へ政策立案、計画、キャンペーンなどの対応を優先的にとるという宣言で、すでに1400以上の都市がこれを行っています。日本は昨秋時点でわずか7都市でしたが、その後どんどん増えているようです。ぜひ情報を前面に出し、分かりやすく市民に呼びかけ、一人ひとりのアクションにつなげてほしいと期待します。

2020/10/01

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)