社会課題の深刻化とその原因

地球温暖化の進展、生物多様性の急速な喪失、貧困や飢餓の存続など、国連の持続可能な開発目標(SDGs)が掲げる社会課題の深刻化は、社会の中の市民としての企業にとって、自らの問題として対応していかなければならない問題となっている。このような社会課題の深刻化の原因を考えるにあたり、ケイト・ラワースの提示した「ドーナツ経済1」の警鐘は、大きな原動力となった。今後企業が社会課題に向き合う際に参考にすべきであろう。

※1 経済学者ケイト・ラワースは、著書『ドーナツ経済学が地球を救う : 人類と地球のためのパラダイムシフト』黒輪篤嗣訳、2018年、河出書房新社(文庫)の中で、新しい経済活動のモデルを「ドーナツの図」で示して、われわれに発想の転換を迫り、地球を気候変動から守りながら、人間の生活に必要なエネルギーや食糧も確保していくといった難しい課題への挑戦を提示している。これは、ドーナツの外側の縁は、つまり地球環境のバランスを崩さずに人間の活動が可能な範囲、その限界(上限、例えば、人間はどこまで二酸化炭素を排出して良いのか、どれだけ水を使って良いか、どれだけ森を耕地に変えて良いかなど)を示している。

ラワースは、自身のドーナツ経済のコンセプトについて、伝統的な経済学に対する発想の転換の必要性を指摘し、次のとおり説明している。

「今後の人類全員が依存している生命の世界を守るため未来の指針として、環境的な上限の枠内で、人類にとって安全で公正な範囲で環境再生的で分配的な経済を実現するための社会的な土台となる要素をコンパスとしてドーナツの形に例えて提示した2」

※2 ケイト・ラワース前掲書、P.62,67〜70.

ラワースは、これまでの経済政策の中心に据えられたGDP至上主義を批判する。1年間に生み出された所得(フロー)のみを重視した経済政策は危険であり、フローを生み出すもとになる富を表すストックと再配分による影響を加えて、補完的に分析しなければ、そこから抜け落ちるものを無視してしまう危険がある3、と指摘している。

※3 ケイト・ラワース前掲書、P. 55〜63.

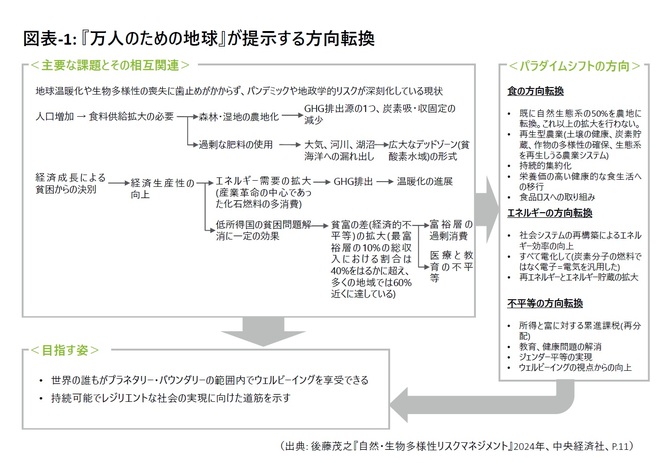

ドーナツ経済の考え方は、2022年に公表された「万人のための地球-『成長の限界』から50年ローマクラブ新レポート」の中でも、引用され、社会的な境界線(内側)と地球環境的な境界線(外側)からなるドーナツの中に、誰一人取り残されないように取り込み、環境や社会的課題より経済的成長を優先させてきた伝統的な価値観や枠組みから脱却する必要性を説いている。これらの主張の方向性を、整理すると、図表―1のとおりまとめられる。

今後企業が社会的価値観の向上と経済的価値観の向上を両立させ、持続的成長を検討する際に念頭に置いておくべき構図と言えよう。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方