東京の大雪――2月の気象災害――

積雪深の歴代1位は1883年の46センチ

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2024/02/22

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

東京では、今冬も大雪警報が発表された(2月5日)。東京はもともと少雪地で、大雪警報が毎年発表されるわけではない。しかし、最近の10年間(2014~2023)でみると、大雪警報が発表されなかったのは3年だけである。大雪警報が複数回発表された年が4回あり、2018年には3回も発表された。こうしてみると、東京は毎年のように大雪のリスクがあると言えるが、それにしては大雪への備えが十分でないようにも思える。

東京の大雪は2月に多い。これは、東京に大雪を降らせる南岸低気圧が2月に現れやすいことに起因している。今回は、東京の過去の大雪事例を観察し、留意すべきポイントを確認する。

気象庁の予報用語で「大雪」とは、大雪注意報基準以上の降雪をいう。大雪注意報の基準は地域によって異なるから、大雪に該当する降雪量も地域によって異なることになる。東京は少雪地であり、わが国の中では、沖縄県を別にすれば、大雪注意報の基準が最も低い地域に含まれる。東京(都心部を指す、以下同じ)では、12時間の降雪の深さが5センチメートルに達すれば、それは大雪に該当する。12時間に5センチメートルといえば、雪国では取るに足りない少量の降雪だが、東京ではそれが大雪となってしまう。

このように、大雪は降雪量で定義され、事例ごとや地点ごとの比較も降雪量に基づいて行われるのだが、実は降雪量を測るのは簡単でない。雪は積もれば自重によって圧縮されて沈み込んでしまうし、風が強ければ飛ばされる一方、吹きだまりもできる。昔は気象官署で、板の上に目盛付きの柱を立てたような「雪板」という器具を用いて1日3回測定していたが、現在では1時間ごとに超音波で測定した積雪深の増分の合計値をもって降雪量としている。しかし、感覚的には、新たに積もった雪の深さを降雪量と考えて差し支えない。

過去の大雪事例を調べる場合にはもう一つの問題がある。それは、昔の降雪量のデータがないことである。東京については、1952年以前の降雪量のデータがない。しかし、最深積雪のデータならば、1875年までさかのぼって利用することができる。東京の大雪は、積雪のない状態から積もり始めることが多いので、たいていは最深積雪の値で代用することができる。以下の解説では、最深積雪の観測値を用いて考察を進めることにする。

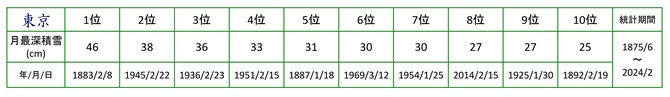

表1に、東京における積雪深の歴代順位1~10位の記録を示す。トップ10のうち、6事例が2月に記録されており、1月が3事例、3月が1事例である。

東京の積雪深の極値(歴代1位)は46センチメートルで、これは何と1883(明治16)年2月8日に記録されたものである。1883年といえば、日本で天気図が初めて作られた年にほかならない。現存するわが国最古の天気図は1883年3月1日のものであり、東京で積雪深の極値を記録した2月8日には、天気図がまだ作られていなかった。当時の記録によれば、2月7日に105ミリメートルの降水量が観測されているので、大雪の大半は7日に降ったものとみられる。これほどの降水量をもたらす要因は、関東近海を通過する発達した温帯低気圧(南岸低気圧)以外には考えられない。7日の東京の最高気温は摂氏2.7度、最低気温は摂氏マイナス2.7度で、平均気温が摂氏マイナス0.1度であった。現在の東京では考えられないような低温下での大雪であった。それから141年間、この記録は破られていない。

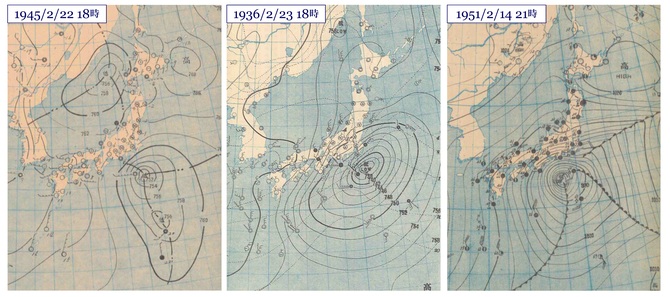

東京の積雪深の歴代2位は、終戦年、1945(昭和20)年の2月22日に記録された38センチメートルである。当日の天気図を図1(左)に掲げる。当時は気圧の単位として、血圧測定などと同じく、ミリメートル水銀柱(mmHg)が使われていた。八丈島近海に低気圧が描かれているが、中心気圧は752ミリメートル水銀柱(換算すると約1002ヘクトパスカル)で、それほど強い低気圧ではない。この程度の強さの低気圧で歴代2位の積雪深を記録したことに驚きを覚える。北海道の東には高気圧が見られ、東日本に低温の空気を送り込んでいる。当時の記録によれば、この日東京では26.8ミリメートルの降水があり、しかも最高気温が摂氏0.6度、平均気温が摂氏マイナス1.2度となっており、低温下で密度の小さい雪が降り積もったとみられる。

東京の積雪深の歴代3位は、1936(昭和11)年2月23日に記録された36センチメートルである。当日の天気図を図1(中)に掲げる。八丈島近海に中心気圧736ミリメートル水銀柱(換算すると約981ヘクトパスカル)の低気圧があり、東北東へ進んでいる。この低気圧は北東~南西走向の長軸を有するいびつな形をしており、北側の降雪域が広く東北地方まで及んでいることから、中心から北東方向に閉塞前線がのびていたのかもしれない(当時はまだ前線や閉塞の概念が定着していなかった)。北海道東部は高圧部になっている。この日には東京で43ミリメートルの降水があり、最高気温は摂氏1.6度、平均気温は摂氏0.0度であり、明け方から夜遅くまで雪が降り続き、降雪のピークは夕刻であった。そして、翌日には雪が止んだが、3日後の26日には再び南岸低気圧が現れて降雪があり、有名な二・二六事件が起こった。

東京の積雪深の歴代4位は、戦後の1951(昭和26)年2月15日に記録された33センチメートルである。前日21時の天気図を図1(右)に掲げる。戦後は、気圧の単位としてミリバール(mb)が使われるようになった。数値としては、現在使われているヘクトパスカルと同じである。八丈島近海に中心気圧978ミリバールの低気圧が見られ、東北東へ進んでいる。北へ目を転じると、北海道釧路沖に高気圧があり、寒気を東日本に送り込んでいる。東京の大雪の典型的な気圧配置と言える。東京では、14日朝から15日朝にかけてのほぼ一昼夜、雪が降り続いた。総降水量は76.6ミリメートル、降雪のピークは14日深夜から15日明け方にかけてで、降水中は摂氏0度前後の気温で経過した。

図1の3事例については、南岸低気圧と北海道東部の高気圧(または高圧部)という気圧配置に共通点がある。これが、東京で大雪が降るときの基本的な構図である。

筆者が中学生の頃に読んだ気象の入門書の中に、南岸低気圧による東京の大雪に関して、低気圧(の中心)が南岸からどれくらい離れて通過するかに着目した経験則を述べているものがあった。すなわち、①低気圧が八丈島の北を通ると東京では雨、②低気圧が八丈島と鳥島の間を通ると東京では雪、③低気圧が鳥島より南を通ると東京では雨も雪も降らない、というものである(現在でもこのような解説を耳にすることがある)。これを踏まえて図1を見ると、3つの天気図はいずれも八丈島近海に低気圧の中心があり、微妙なところだ。ちなみに、八丈島は北緯33度付近、鳥島は北緯30度付近で、いずれも東経140度線の近くに位置する。

筆者は中学生の頃に上記の解説を読んで以来、寒候期に南岸低気圧が現れるたびにこれを検証してきた。その結果、現在では、上記の解説は正しくないと考えている。上記の経験則に合致しない事例もたくさん見てきた。低気圧のコースですべてが決まるのではなく、低気圧の強さ、南からの暖湿気の入り具合、北海道東部付近の高気圧の強さ、低気圧の北側の寒気の強さなども複雑にからんでくる。東京の大雪は事例ごとに相違があり、各要素の強さや分布が毎回異なる中で、その都度、絶妙な配剤の結果として現れてくる、というのが筆者の結論である。だから、毎回、お決まりの防災対応では通用しない部分が必ずあり、応用問題に取り組む必要がある。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

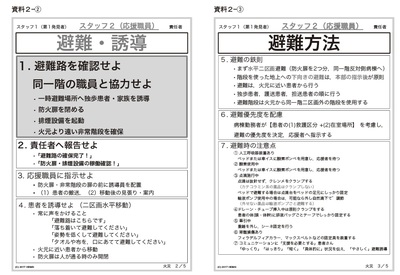

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方