2013/06/21

防災・危機管理ニュース

3.行政による河川管理の限界

河川整備は、治水による安全確保と災害軽減を図ることを目的として実施されてきた。治水施設の整備の進捗は、時間雨量50mm相当の降雨に関し、想定氾濫区域における安全確保がなされた区域の比率である氾濫防御率により表される。内閣府の集計によれば、1970年に約24%であった氾濫防御率は、1995年には50%を超え、2009年には61.5%まで上昇した。また、雨水の排水機能を有する下水道等の人口普及率は、1970年には16%、1995年には54%、2010年には86.9%まで高まった。

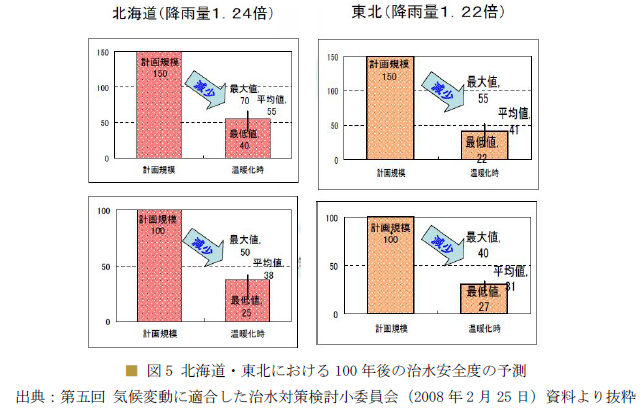

一方、気候変動に適合した治水対策検討小委員会の答申では、100年後の降水量の変化による洪水・氾濫の頻度への影響を、治水計画における河川の安全度合いの指標である治水安全度がどの程度低下するかという観点により試算している。試算によれば、現時点で目標としている治水安全度は、200年に一回程度の場合には90~145年に一回程度に、150年に一回程度の場合には22~100年に一回程度、100年に一回程度の場合は25~90年に一回程度となる。将来の降水量の増加により、現在の計画での治水安全度は著しく低下し、洪水・氾濫の頻度が上昇することが予想される。図5に、治水安全度の低下が大きい北海道と東北の試算結果を示す。

これまでの河川管理は、ダム建設や護岸工事等の行政主体のものであったが、100年後の治水安全度の低下を補うような投資は困難である。従って、国土交通省では、災害発生を完全に防御するのではなく、「犠牲者ゼロ」に向けた対策の推進や、国家機能の麻痺を回避する対応策により、被害の最小化を目指すことを基本的方向としている。今後は、土地利用の規制・見直し、災害に強い地域への転換、災害発生時の初動対応の充実強化、既存設備の信頼性の向上や有効活用など、地域の特性に応じた施策が実施される。このような施策が有効に機能するためには、行政と地域社会・国民の連携が重要であり、企業においても、自らの水害への対応力を高める「自助」のみならず、地域社会と一体となって推進する「共助」が求められる。

4.水害に対する事前対策と発災時の対応

今後、行政による河川管理には限界があることから、企業としては先ずは「自助」が求められる。そこで、以下に水害に対して有効となる対策を示す。

(1)水害に対する事前対策

水害への事前対策は、自社の洪水危険度を洪水ハザードマップで確認し、事業所における浸水に脆弱な場所をピックアップし、社内で危険箇所を共有化するとともに、ハード面での対応を行う。

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/kisotishiki/zu-03.html

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方