函館大火――3月の気象災害――

低気圧の南西象限における暴風の脅威

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2023/03/20

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

今回の話は89年前にさかのぼる。1934(昭和9)年3月21日18時53分頃、函館市南部の住吉町の一角から出火した火災は、折からの暴風にあおられて見る見る拡大した。消火活動は難航し、人々は逃げ場を失い、2166人が命を落とし、9485人が負傷した。焼失面積は416.39ヘクタール、焼失した建物は1万1105棟にのぼり、当時の函館市域の3分の1を焼失してしまった。この大火による被災者は10万人を超え、我が国の火災史上まれに見る大惨事となった。今回は、この大火を引き起こした暴風について考察する。

函館を紹介するとしたら、何と紹介するか。「世界三大夜景」あるいは「日本三大夜景」の1つとして紹介されることがある。函館山から見下ろすと、市街地を挟む海岸線が反対向きに湾曲している構図が美しい。

気象の専門家としては、「日本における気象観測所発祥の地」を挙げたいところだ。函館は、1872(明治5)年、日本で最初に気象観測所が設立された場所である。これは気象庁の前身である東京気象台の創設より3年早い。

しかし、函館を語る場合に、大火のことを忘れるわけにはいかない。函館は、江戸時代後期から昭和20年代にかけて、30回もの大火に見舞われている。そのうち、焼失戸数が1000以上のものを表1に示す。

函館でこれほどまでに大火が繰り返されたのはなぜか。諸文献をひもとくと、地形的条件を指摘しているものが多い。函館の地形を図1に示す。函館市街は津軽海峡に突き出た半島にあり、両側を海に挟まれ、川が少なく、水利の便に乏しかった。火災が発生すると、海から吹き付ける風で広がりやすいにもかかわらず、昔は消火活動に必要な水が得られにくかった。

風の気候統計に着目すると、函館の年平均風速の平年値は3.6メートル/秒で、東京(2.9メートル/秒)よりは強いが、札幌(3.6メートル/秒)と同じであり、強風の街として知られる室蘭(4.6メートル/秒)より弱く、特に風が強いという印象はない。日最大風速が10メートル/秒以上の年間日数の平年値を見ると、東京16.3日、札幌46.7日、室蘭99.3日に対し、函館は64.5日となっていて、月におよそ5回という見当になり、強風の頻度がやや多いと言えるかもしれない。ただし、函館の平年値は、海岸から約3.6キロメートル内陸に入った函館地方気象台における観測値に基づいており、海に近いところではもっと強い可能性がある。

そこで、津軽海峡に面した海岸沿いにある函館空港の平年値を調べると、年平均風速4.2メートル/秒、日最大風速10メートル/秒以上の年間日数90.2日で、室蘭に近い値になっている。津軽海峡に突き出た半島にある市街地では、函館空港と同じぐらいの風が吹いているのかもしれない。

通常、強風や暴風は、火災を拡大させる要因となるものであって、火災そのものの発生原因とは異なる。しかし、1934年の函館大火の場合は、様子が少々異なる。函館市消防本部が函館大火について公表しているによる資料には次のように書かれている(函館市役所公式ホームページ)。

「発火原因 旋風の為火元木造二階建の屋根飛び炉火より発火す」

旋風とは、一般的にはつむじ風のような渦巻き状の風を言うが、この場合は暴風とほとんど同義と考えられる。つまり、この大火が起きたのは、暴風のために木造2階建ての建物の屋根が飛ばされ、中にあったいろりの火が燃え広がったことが原因である、というのである。この記述によれば、暴風が直接の発火原因ということになる。

さらに、当時の記録を調べていくと、火の粉が風に飛ばされるだけでなく、暴風によって切れた電線がショートし、それが新たな発火原因となったとある。大火の直後に作成された説明図(図2)には、第一発火地点のほかに、発火地点が40か所表示されている。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

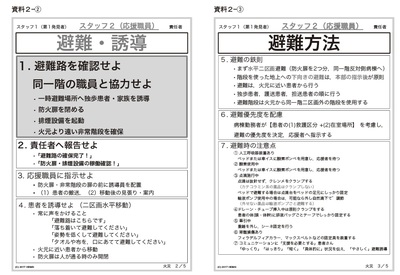

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方