2012/09/21

防災・危機管理ニュース

BCP(事業継続計画)という言葉を聞けば、地震、津波、新型インフルエンザ、洪水など、自然災害や致死率の高い感染症を思い浮かべる人が多いだろう。イギリスでは、7月末から開催されるオリンピックに備え、各企業が事業継続計画の見直しを行っている。想定する脅威は「テロ」だけではない。大量に押し寄せる観光客による交通網の麻痺や、通信回線のダウン、デマによる従業員の大量欠勤など高い確率で起こりうる諸々の課題に対して、通常通りの業務が継続できるかを検証している。

利益を最大化するために政府・企業が対策強化

「オリンピックに備えたBCP(事業継続計画)を取材させてほしい」こんな依頼に、首をかしげる人は誰もいなかった。BCP 発祥の地と言われるイギリス。オリンピックを経済の好機ととらえるとともに、オリンピック期間中にビジネスを中断させる要因となる様々なリスクに備えた取り組みが始まっていた。

オリンピックに沸くロンドン。と、思いきや、開催1カ月前の6月末、市街地を歩いても五輪の旗はどこにも見当たらなかった。オリンピックらしい風景といえば、テムズ川に架かるタワーブリッジに飾られた大きな五輪のマークと、オックスフォードサーカスの繁華街に各国の国旗が掲げられているぐらいだった。

イギリスでは、エリザベス女王の即位60 周年を記念する「ダイヤモンド・ジュビリー」の祝賀式典が6月17 日に開催されたばかり。さらにテニスのウインブルドン選手権も開催中で街中の装飾が間に合わないほどビッグイベントが続いている。

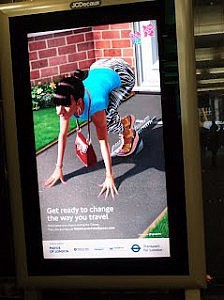

それでも、地下鉄や道路には、いたるところに、オリンピック期間中の混雑の回避を呼びかけるポスターや標識が設置されている(写真右)。

オリンピックのために設けられた政府機関ODA( Olympic Delivery Authority: オリンピック運営局)で事業継続と危機管理の責任者を務めるSteveYates 氏は「厳しい経済状況にも関わらず、オリンピック開催前にすべてのチケットが売り切れておりとても順調だ。民間企業にとっては、絶好のビジネス機会になることは間違いないが、こうした大イベントがもたらす交通やスタッフの問題に企業は備えなければいけない」と指摘する。

政府では、3年ほど前、ODA や同じくオリンピックの関連団体であるLOCOG(London Organising Committee of the Olympic and ParalympicGames:ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会)に対して、オリンピック期間中における民間企業向けのビジネス継続のための小冊子を作成

するよう要請した。Yates 氏はその策定の中心としてかかわった人物でもある。Yates 氏は「ほかにいろいろな業界について精通している人を集めて、政府がどう対策を考えているか、民間はどう考えているかを融合して、BCP について何か提示できないかと思って小冊子を作った」と振り返る。

もし従業員が集まらなかったら?

小冊子「Preparing your business for the games:オリンピックに向けたビジネス対策」では、オリンピック期間中、以下のような状況をイメージしてBCP を策定、あるいは見直すことを勧めている。

1、 もし、十分なスタッフがいなかったらどうなるか。

2、 もし、交通網が麻痺したら。

3、 もし、あなたのサプライチェーンが影響を受けたら。

4、 もし、あなたの事務所に立ち入れなくなったら。

5、 もし、ゲーム期間中に重大な事故や、危機が発生したら。

その上で、BCP のアドバイスとして、次の5点を提案している。

・ 事業活動においてどのような側面が重要で、オリンピックゲームがどのようにそれらを途絶させるか考慮すること。

・ 事業の鍵となるようなサービスと製品を提供し続けることができるように、事業の中断に対処するための戦略を決定し、経営資源(人、建物、テクノロジー、調達品、投資家)などについても考慮すること。

・ この戦略を実行するための事業継続計画をつくること。

・ 大会までの準備期間中に、実際に計画を訓練してチェックしてみること。

・ 計画の重要性が組織のすべてのレベルで理解されるように落とし込むこと。

このほか、具体的に考慮すべき点と解決のヒントが、従業員、インターネットとリモート環境、通信、交通(鉄道、道路)、インフラ、運送、サプライチェーンなど項目別に詳しく示されている。

見えているリスクに確実に備える

BCP は本来、不慮の災害や事故に備えて作るものだ。特にイギリスは、日本の地震のように特定の大災害が多発することはなく、むしろ、テロなども含め幅広いリスクに備える必要があるため、1つの災害だけを想定して計画を作るのではなく、「もし建物に入れなくなったら」、「もし交通機関が動かなくなったら」、「もし人が集まらなかったら」など、災害や事故によって、結果的に経営資源が受けるだろう被害を考え、そうした事態になった場合に、いかに事業を継続させられるかという観点からBCP を作るのが主流だった。

しかし、今回の“オリンピックBCP”は違う。Yates 氏は、オリンピックで予想される事業を混乱・途絶させる要素は特定できているので、それらに備えなくてはいけないとする。

確かに、オリンピックは、いつ始まって、いつ、どこに何人の観光客が来るのか、それにより、どこでどのような問題が発生するのかが予想しやすい。

この明確に見えているリスクに対して事業を中断させないことで、オリンピックというビッグイベントがもたらすビジネスチャンスを生かし利益を最大化させるという考えがオリンピックBCP の根幹にある。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方