2018/06/25

防災・危機管理ニュース

おさえておきたい5つの対策

被害を最小限に留めるには建物だけの対応だけでは限界がある。室内の安全対策や備蓄、自助・共助などのソフト対策を久田教授に紹介頂いた。

①「長周期地震動」の知識と揺れ固定

長周期地震動では大きな揺れが長時間続く。まずは超高層ビルの利用者全員が「長周期地震動と超高層ビルの揺れ」に対して正しい知識を持っていること。超高層ビルが1、2メートルの揺れ幅で揺れても倒壊することはない。だがその知識がないと「このまま倒れるのではないか」と勘違いし、一斉にパニックに陥ってしまう。これにより避難階段に大勢が殺到して将棋倒しになったり、慌てて外に飛び出して落下物にぶつかる方がはるかに危険である。室内では、まずは倒れやすい棚や、落ちやすい重い物、動きやすいキャスター付きの什器、複写機などはしっかり固定し、出来る限り天井落下の補強も施すこと。揺れが収まるまで一人ひとりが事前に確認した安全な場所で待機することが求められる。気象庁では「長周期地震動」の特集サイトをつくり、周知を促している(http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/choshuki/index.html)。

-

② 「孤立化」に対応した訓練

長周期地震動の場合、一般に高層階ほど揺れが大きくなる。だが防災センターは1階のみ。エレベーターも止まって、通信も輻輳などで途絶し、誰も助けに来てくれない。高層ビル内の高層階では各フロアの入居者が孤立化したまま、同時多発の様々な被害に直面することが想定される。まずは同じ階の入居者が協同し、身の回りにある道具を使って、自分たちだけで直面する事故に対処する対策と訓練が求められる。通常の火災を想定した防災訓練では「避難訓練」を行うが、震災を想定した場合は目の前で起こりうる様々な事故に対応すること「発災対応型訓練」が有効である。地震による長周期地震動で各フロアに孤立した状況を想定し、消火器や屋内消火栓で初期消火する、閉じ込めや家具等の下敷きになった人をバール等で救出する、負傷者の応急手当や担架搬送する、防災センター(災害対策本部)への状況報告といった訓練もあわせて行いたい。(以下サイトでは、工学院大学新宿キャンパスでの「発災対応型訓練」の実例を紹介しているhttps://www.nhk.or.jp/sonae/column/20160637.html)。

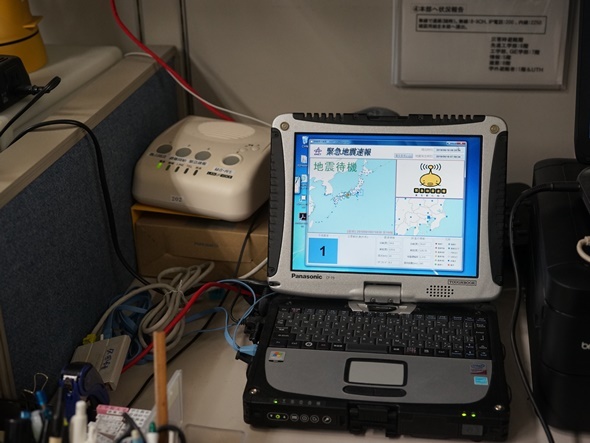

③「高度利用者向け緊急地震速報(予報)」を活用する

また緊急地震速報も有効に活用すべきである。室内にいる人が冷静に対応するには、的確な情報が必要になる。緊急地震速報には、単にテレビ・携帯電話など不特定多数に大まかな情報を提供する「一般利用者向けの緊急地震速報(警報)」と、専用の受信端末等を利用した「高度利用者向けの緊急地震速報(予報)」の2種類があり、後者では許可業者と契約すれば当該建物への予測震度や地震到達時間など詳細な情報が得られる。遠方の巨大地震の場合、高層ビルの管理者であれば緊急地震速報(予報)を活用して、揺れが来る前に初動体制を整え、館内放送で「大きな揺れが来る可能性があり、長く大きく揺れるが、建物は十分耐えられるので、近くの安全な場所で待機してください」などの内容を伝えれば、事前に落ち着いて対応できる。

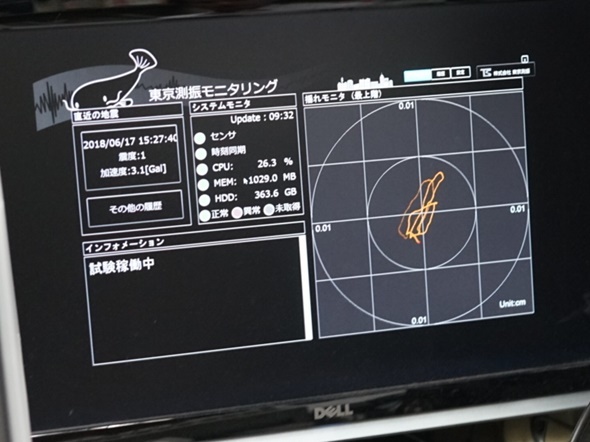

④地震計で建物挙動をモニタリングする

さらに地震計を活用した建物の「即時被災度判定システム(ヘルスモニタリングシステムなど)」も非常に有効。少なくとも地上1階と最上階に1カ所ずつ、超高層であれば中間階にも設置したい。大きな地震が起きたときは、防災センターや施設担当者が全階の被災状況を調査し終えるだけで数時間以上はかかる。被災度判定システムがあれば即時に建物の構造や室内被害の概要が把握でき、より的確な被災情報を館内放送で伝達できる。大災害時には、救助を求める連絡が来ている階よりも、被害が甚大で連絡さえできない階がある、ということが往々にして起きる。このシステムがあれば甚大な被害が出ている可能性がある階が瞬時に把握できるため、対応の優先順位の判断などにも役立つ。

このほか地震計は、日常的な小さな揺れの建物挙動をデータ解析することで、構造的な疲労破壊の度合いを把握できるため、効果的な修繕計画の策定にも有効に活用できる。将来的には長周期地震動の耐震設計のための貴重な財産にもなる。超高層ビルのような重要構造物であれば、火災報知器が義務化されているのと同じように地震計の設置を義務化するべきである。

⑤将来は長周期地震「速報」に期待

気象庁は2013年3月から、長周期地震動階級の観測情報をサイトで公表している(http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/ltpgm/eq_list.html)。現段階では地震発生の10分〜20分後でしか見られないが、これを緊急地震速報のようにプッシュ型で揺れが来る前に配信通知しようという試みを行う予定である。通常の地震動よりも長周期地震動は遠方にまで伝わるが、ゆっくりと到達するため、十分な時間的余裕もある。運用を開始すれば、都市部の高層オフィスビル・タワーマンションでも非常に有用な情報となり、正しい知識と事前の対策と併せて、余裕をもって対応行動が行えるはずである。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方