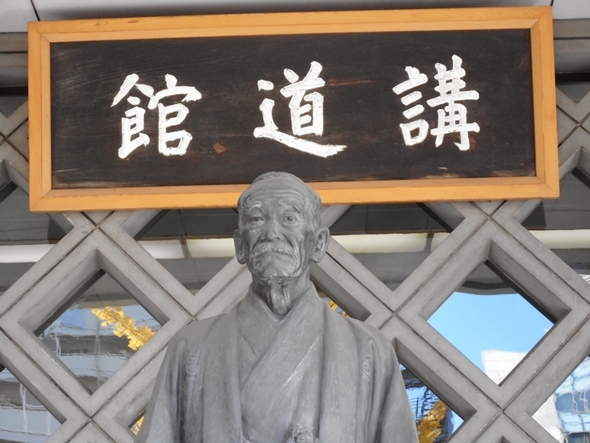

日本オリンピックの父・講道館創設者、嘉納治五郎~その大いなる精神と実践~

世界的スポーツに成長した柔道の祖にして哲学者

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2018/05/07

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2020年東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控えて、「日本オリンピックの父」であり講道館創設者として名高い嘉納治五郎(1860~1938)の高邁な精神と実践をあらためて考えてみたい。

嘉納治五郎の主な肩書を思いつくままに記してみよう。講道館柔道の創始者(師範)、教育者(学習院・第五高等中学(現熊本大学)・第一高等学校(現東京大学)・高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学))の校長を歴任)、文部省高級官僚、日本初代(東洋で初の)国際オリンピック委員会(IOC)委員、大日本体育協会会長、貴族院議員…。

嘉納は幕末の1860年12月10日(万延元年10月28日)、摂津国御影村(現・兵庫県神戸市東灘区御影町)で父・嘉納治郎作(希芝)と母・定子の三男として生まれた。嘉納家は景勝地・御影における屈指の豪商であり、祖父の治作は酒造(灘の銘酒・菊正宗)・廻船業において成功し、知識人としても高名であった。その長女・定子に婿入りしたのが治五郎の父・治郎作(琵琶湖畔の日吉神社宮司子息)である。

治作は娘婿・治郎作に酒造業などを継がせようとしていたが、治郎作はこれを治作の実子である義弟に譲り、自らは廻船業を行った。幕府の廻船方御用達を務め和田岬砲台の建造を請け負い、勝海舟ら有力幕臣への資金提供者ともなった。嘉納家が有力幕臣と深い交流があったこと(明治政府を牛耳る薩長藩にはあまり縁がなかったこと)は子息・治五郎の人生を考える上でも重要な要素である。ちなみに同じ嘉納家ではあるが、嘉納三家と呼ばれる現在の菊正宗酒造・白鶴酒造とは区別される(民芸研究家・宗教哲学者柳宗悦の母勝子は治五郎の姉である)。神戸市にある有名進学校・灘中高(旧灘中学)の創設には富豪嘉納家が大きくかかわっている。

1870年(明治3年)、明治政府に招聘された父に付いて上京し、帝都東京で書道や英語などを学んだ。上京前年に母を亡くしている。1874年(明治7年)、育英義塾(後の育英高校)に入塾した。その後、官立東京開成学校(現東京大学)に進学した。1877年(明治10年)に東京大学(当時)に入学した。また1878年(明治11年)には漢学塾二松學舍(現二松學舍大学)の塾生となる。洋学・漢学を同時に習得するのである。学習意欲が極めて旺盛と言わざるを得ない。

だが育英義塾・開成学校時代から自身の虚弱な体質から強力の学生に負けていたことを悔しく思い非力な者でも強力なものに勝てるという柔術を学びたいと考えていた。だが、親の反対により許されなかった(旧幕臣に近い彼は、旧薩長土肥藩出身の学生に「いじめられた」のかもしれない)。当時は文明開化・欧化主義の最中であり柔術は省みられなくなり、治五郎は師匠を探すのに苦労し柳生心眼流の大島一学に短期間入門したりした後、天神真楊流柔術の福田八之助に念願の柔術入門を果たす。治五郎の若き「負けじ魂」である。

この時期の逸話がある。「先生(福田)から投げられた際に、『これはどうやって投げるのですか』と聞いたところ、先生は『数さえこなせば解るようになる』と答えられた」という。窮理の徒である治五郎らしいエピソードである。

1879年(明治12年)7月、渋沢栄一の依頼で渋沢の飛鳥山別荘にて7月3日から来日中のユリシーズ・グラント前アメリカ合衆国大統領に柔術を演武した。8月、福田が52歳で死んだ後は天神真楊流の家元である磯正智に学ぶ。1881年(明治14年)、東京大学文学部哲学政治学理財学科を卒業したが、大学院に進み哲学などの研鑽に努める。教養人としても道を究める。磯の死後、起倒流の飯久保恒年に学ぶようになる。柔術二流派の乱捕技術を取捨選択し、「崩しの理論」などを確立して独自の「柔道」を創案する。

1882年(明治15年)、下谷北稲荷町16(現・台東区東上野5丁目)にある永昌寺の12畳の居間と7畳の書院を道場とし段位制を取り入れ講道館を設立した。1883年(明治16年)10月、起倒流皆伝。治五郎は柔術のみならず剣術や棒術、薙刀術などの他の古武道についても自らの柔道と同じように理論化することを企図し香取神道流(玉井済道、飯篠長盛、椎名市蔵、玉井滲道)や鹿島新当流の師範を招いて講道館の有段者を対象に「古武道研究会」を開き、剣術や棒術を学ばせた。1905年(明治38年)、大日本武徳会から柔道範士号を授与される。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方