2021/10/25

東京2020大会の遺産

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)の開催をどう評価するかは人それぞれによって異なることだろう。感染が拡大する中での開催を批判する人もいれば、多くの感動をもたらしたことを称揚する人もいる。しかし、政府やIOC・IPCの開催決定のもと、この大会がいかに準備され開催されたのか、その過程については、こうした評価にかかわらず、学ぶべき点が多いはずだ。特にリスクマネジメントという視点においては、感染症のみならず、さまざまな予知の難しいリスクが懸念される現代において、いかにそれらに備え、仮にそのリスクが出現したときにどう対応すればいいのかを考慮し対策を講じておくことは極めて重要になる。東京海上日動火災保険株式会社・理事で、元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゲームズ・デリバリー室MOC統括部長(兼新型コロナ・暑さ対策推進部長兼リスクマネジメント部長)の岡村貴志氏に、東京2020大会開催までの舞台裏を聞いた。3回に分けて、内容を紹介していく。今回が最終回。

前例のないリスクへの対応方法

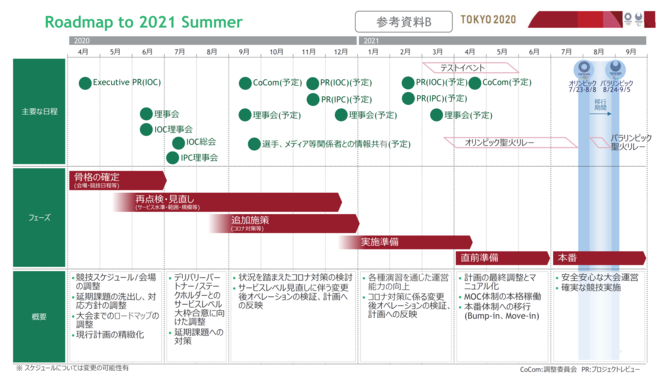

2020年3月24日、政府より、大会が延期される決定が下された。それまでは、全てのリスクについてIOCが示したマイルストーンに基づき、IOCからのアドバイスに基づき連携しながら準備を進めてきたが、延期の対応についてはIOCもノウハウがない。過去に例がない初の事態に対して、自分たちで対策を考えるしかなかった。ゲームズ・デリバリー室では、東京側から率先してビジョンを示し、計画の青写真を策定して準備を進めていこうと、即、プランニングに着手。開催までの1年間、いつまでに何を行えばいいのか、大まかなロードマップを決め、そこから詳細なスケジューリングをしていく作業に取り掛かった。

まずは延期になった2020年をどう使うか。いつまでに骨格を決め、再び会場を抑え、競技のスケジュールを確定させるか、追加の対策となるコロナ対策の具体的検討はいつから行うか、新たなロードマップにより、延期対応のマイルストーンを打ち立てた。

大会コンセプトを変更―簡素でシンプルな大会へ

最初の課題は、大会のコンセプトを見直す必要があるということ。延期をして大会を実施することは多額の追加費用も必要となるほか、感染症対策をしながら進めることを考えると、より簡素化してお金がかからない方法を考える必要があった。削減できるものは削減する。例えば、参加人数は、アスリートを除いてなるべく減らす。サービスについても過剰なものは全て見直す。それによって、感染を減らしコストも減らす「簡素でシンプルな大会にしていく」ことを新たな大会のコンセプトとした。

2020年6月のIOCの理事会で、大会の位置づけや原則、ロードマップについて正式な合意を取り付け、組織委の理事会でもそれを共有していった。これにより、日本国政府、東京都、そして組織委員会が一体となったコロナ対策の検討が本格的に動き出した。

9月には、政府に新型コロナウイルス感染症対策調整会議という内閣官房副長官をトップとする会議体が設置され、そこで具体的な対策を論議しながら、12月までにある程度の対策が固まった。「月2回ぐらいの早いスピードで、国、都が全面的に参加し、しっかり論議をして対策が進められていきました」

ステークホルダーごと旅程ごと対策を決定

新たなコロナ対策は、選手メディアなどの大会関係者、観客、大会スタッフなどのステークホルダーごとに、入国からその後の行動全てについて旅程ごとに決めていった。アスリートならば、まず日本に入国して、選手村に入る。その後、競技会場に行く。こうした一連の旅程の中で、どこでどう対策をすればいいのか、万一感染が起きたときにどう事態対応すればいいのか、旅程ごとに会議を開き、議論をして合意をとりながらマトリックスのマスを1つずつ埋めていく作業を繰り返した。

2021年の2月以降は、こうして決められた対策を各ステークホルダーにも理解してもらう必要があるということで、IOCが主導で対策をプレーブックとしてまとめ、その内容をアスリートをはじめとするステークホルダーに説明し、寄せられる何百という質問に対して1つ1つ丁寧に答えながら、対策を詳細化していく作業を透明度の高い状態で展開していった。海外からの観客を入れないことを決めたのが2021年3月20日、それ以降はステークホルダーの対象を絞り込んで、同様の対策を実施した。結局プレーブックは、2021年2月の初版に続き、4月に第2版、6月に第3版と、計3回バージョンアップさせ、内容を詳細化させていった。

染防止を図るバブル方式も、こうした活動から生まれた言葉だ。「基本的にアスリートが他の人と接しないようにして感染を防ぐ、あるいはアスリートに感染させないようにするという考えはもともとありましたが、プレーブックを作ってコミュニケーションをしていく中で、国内でもバブルという言葉で理解が得られるようになっていったのだと思います」と岡村氏は経緯を語る。

東京2020大会のリスクマネジメント手法の他の記事

- 東京2020大会で日本のリスクマネジメントは進化した

- 前例のない延期・無観客開催に対応できた理由

- 「暑さ対策」の仕組みがコロナ対応に奏功

- 延期・無観客での開催に柔軟に対応できた理由を探る

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方