<没後55年記念特集>青山士のパナマ運河開削時代~青春の情熱、唯一の日本人土木技術者~その1

単身渡米し熱帯雨林での難事業に挑む

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2018/04/16

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

「『その頃から、私の気がだんだん変になってきたんですよ』と、先輩(注:青山士〈あおやま・あきら〉)はなつかしげに笑いながらパナマ時代を回顧された。その精神の底には、なんとか全人類のための工事に参加しようという烈しい志が、大学生時代の青山さんの心につねに秘められていたのであろう。全人類の立場で仕事を選び、それを実行しようとする意志、このような人生観を培うことが出来たのは、青山さんが高校・大学時代、毎日曜日に通われた内村鑑三の影響がおそらく至大であろうと思われる(青山は生涯内村の唱えた無教会クリスチャンであった)」

「密林の生活には蛇、サソリ、山猫、大蟻、鉢、ダニ、ワニなどは乾季、雨季にこもごも現れ、これらの動物との応戦も、単なる通過旅行と違って並大抵の苦痛ではなかったであろう。それにパナマ地峡は当時世界的にも有名な不健康地であり、衛生知識も今日とは比較にならない時代のことである」

「青山さんはパナマ運河工事でももっとも困難な初期段階に、7年半、縁の下を支えるような役割を演じた後、パナマを後に故国日本に向かった。パナマからの帰国に際しアメリカの黒人生活を見たいと(アメリカ政府関係者に)申し出たところにも、青山さんの面目がうかがえる」

(高橋裕、河川工学者、東大名誉教授、執筆当時東京大学工学部助教授、「土木学会誌」昭和37年1月号の「名誉員 青山士氏をお訪ねして」より)。

「パナマ運河が未だ海の物とも山の物とも分からなかった時から、私が幻を逐って遂に身体の強からざりし私をして七年有余硝煙蛮雨の熱帯不健康地に働くことを得せしめたる恩師(注:廣井勇教授)及び友達の奨励並に御親切なる御援助に対し、私自身が全身汗みどろになって働いた其工事の事及び私が其時見た事感じた事を書き付け・・・・」。「ぱなま運河の話」(青山著、昭和14年刊行、非売品)の「巻頭」に、青山はこう書き記した。

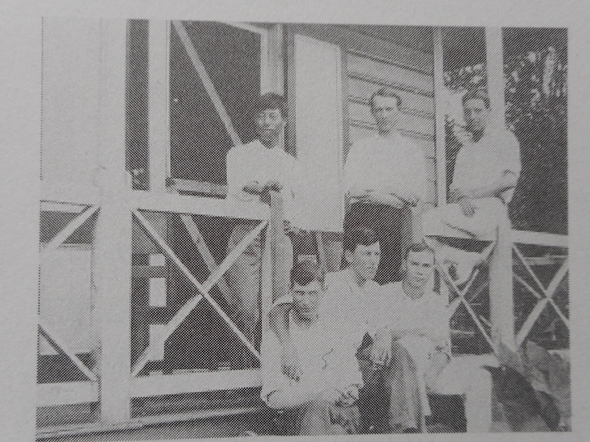

東京帝国大学(現東京大学)土木工学科卒業から1カ月後の明治36(1903)年8月11日、青山はパナマ運河開削工事に参加するため単身横浜港を発つ。「父母兄弟の了解は得ていたが、其の時の環境及び心境から同年7月11日卒業式を終ると夫等の人々に会わずして」(「学士会月報」653号、昭和17年11月)の「パナマ運河開削工事の回顧」)アメリカへ渡航する。

青山はパナマ運河工事に携わる唯一の日本人技術者となる。勉学好きな青山が、「幻を逐って」はるか異郷の地で展開されている「世界最大の土木事業」に参加しようと決意するに至った動機は何か。青山は「ぱなま運河の話」を3人の「先生」に捧げている。内村鑑三、廣井勇、ウィリアム・ヒューバート・バアの3人である。廣井が内村と札幌農学校同期生であり青山の大学時代の恩師で、敬虔なクリスチャンの工学博士であった。内村と廣井は学校卒業後にアメリカで生活した経験があり、青山のパナマ行を支援したことは想像にかたくない。「日本は狭い。これからの日本人は大いに世界に雄飛せにゃならん。しっかりやりたまえ」と廣井教授は青山を激励した。(雑誌「ニューエイジ」第8巻2号の大賀一郎「治水工事の陰に」)。

ウィリアム・バアは当時アメリカ名門のコロンビア大学土木工学科教授で土木工学の権威であり、パナマ運河開削計画のアメリカ政府顧問であった。青年時代の廣井が在米時代に世話になった恩師でもある。廣井はバア教授への紹介状を青山に託すのである。

「廣井先生の御懇意の御方で其の時のイスミアン・カナル・コミッション(注:アメリカ地峡運河委員会)の一人(注:ウィリアム・H・バァ教授)を知って居から紹介状をぐらい書いてやろう、と云うことで其の時に私はパナマの事を読んだこともございますし、又面白い所だから行ってみようと思いまして、2、3人の人を誘いましたが、物好きに遠くまで行く人はございません。それ故、一人で(明治)36年の8月に郵船会社の船でヴィクトリアに参りました」(工学会誌掲載、青山講演「パナマ運河工事出稼談」)。青山はパナマ行を大学同期生2、3人に誘ったが、すべて断られた。

青山は、「東京経済雑誌」(経済学者田口卯吉主宰)117号と118号(明治36年6月20日、27日刊行)に掲載された経済学会会員・峰岸繁太郎の講演筆記「パナマ運河視察談」(帰国報告)を読み、渡航を決意したと語っている。峯岸は講演の中でパナマ運河の建設の意味合いを国際通商、軍事の両面から分析し、運河完成によりアメリカの国力が飛躍的に増大すること、日本への貿易・軍事面での影響も計り知れないものがあることを興奮気味に強調している。

峯岸はフランス・レセップス時代の開削計画とその挫折の経緯やパナマ運河完成後のアメリカの経済や軍事への影響を詳細に語った。当時パナマは南米コロンビアの支配下にあったが、アメリカ政府はパナマ地峡を通商・軍事の要衝として重視し、事実上乗っ取って運河を開削しようと画策した。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方