2015/09/25

誌面情報 vol51

情報共有シテムスで災害対応力向上

目的を明確にした訓練で着実に防災力を向上させている自治体がある。奈良県の中央部にある橿原市だ。2010年に地震を想定した図上訓練スタートさせ、今年は地域防災計画にそって災害対策本部と各拠点を分散して設置し、物理的な距離の壁を超えて確実な情報の伝達と共有、集約が可能か検証を行った。

橿原市は奈良県内では奈良市に次ぐ規模をもつ自治体。人口は約12万5000人。市街地から一歩足を伸ばせばのどかな田園が広がっているが、初代神武天皇をはじめ歴代の皇室関係の墓所である陵墓が点在し、日本で初めて碁盤の目のように道路を張り巡らせた藤原京があったことでも知られる。

橿原市が災害対策に力を入れてから今年で10年目を向かえた。2007年には大規模地震発生時の想定人的被害を10年間で半減という目標を決め、地震防災対策アクションプランを策定した。その後、ハザードマップや防災マニュアルを整備し、地域防災計画の改訂も行ってきた。2009年から地震想定の図上訓練をスタート。2011年からは

京都大学とNTTラーニングシステムズとの共同研究で、情報共有システムWebEOCを利用した訓練を実施している。WebEOCは災害時の情報を効率的に管理するシステムで、米国の8割を越える州で導入されている(国内ではNTTラーニングシステムズが販売)。

これまでの訓練では、参加者を一同に集め、WebEOCを使って災害時の情報共有のあり方などを検証してきたが、今年は地域防災計画に沿って災害対策本部を橿原市本庁にある第一会議室に設置して実施。各部局の職員は、市庁舎内外に設置した7つの拠点に分かれて参加した。リアリティを高めるため、電話での連絡も加えた。

今回想定したのは、台風と低気圧によって集中豪雨が続いた1982年7月の水害だ。奈良県全域で浸水や土砂崩れが起こり死者14人、行方不明者2人、床上・床下浸水は約4500棟と多大な被害を及ぼした。京都大学防災研究所の鈴木進吾助教の試算によれば、同規模の水害によって橿原市では床上浸水739棟、床下浸水3157棟が発生し1棟は浸水が2mに達し、被災者数は約1万2千人にのぼると予想された。

被害状況を把握せよ!

「人命最優先。状況を把握できるようしっかりと確実な情報収集で被害の全貌を明らかに。床下、床上浸水も想定されるのでその準備を進めて欲しい」と森下豊市長が対応方針を指示し訓練がスタートした。危機管理監は「人命救助を第一。調整会議までに課題を明らかにする。1982年の水害など過去被害実績のある地域を中心に積極的に正確な被害状況の把握に努めて欲しい。事務局、担当部局だけで対応せず、他部局や外部機関と密に連絡を取り活動する」との指示が飛んだ。

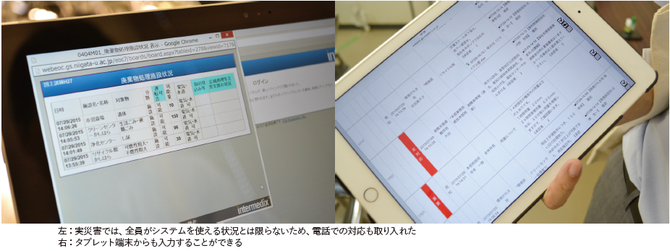

訓練が始まると、災害対策本部にいる部長たちは電話を手にとり、各拠点に連絡をいれた。生活再建支援部の部長は拠点にいる職員にまず市長の方針を伝え、参集している職員数を確認した。福祉救護部の部長は「要援護者の状況確認。それに病院の受け入れ体制、避難所と医薬品の確保の確認を」と命じた。災害対策本部にいるのは本部事務局員を除けば各部の部長とサポート役の連絡調整員のみ。他の職員は庁舎内外の拠点で部長と連絡をとりながらの訓練になる。被害情報などの状況付与は、WebEOCに入力されるか電話で各拠点に直接伝えられる。

庁舎一階に設定された「食料物資部」では職員がWebEOCに入力された物資依頼の情報を見ながら「協定先の物資は備蓄倉庫に送ってもらうのか。配送はどうする。こちらから取りに行くのか」と物資の運搬方法について相談。別館に設置された生活基盤部には、模擬の住民役から連絡が入った。「大谷町山口神社付近で土砂流出」と職員が確認しながら話すと、別の職員が電話対応記録表に書き込む。「法花寺町1番地。土のう要請」「東坊城町、アンダーパスが浸水」と電話が立て続けに入った。

WebEOCを使いこなす

橿原市が危機管理システムWebEOCを使い始めて今年で4年目。毎年、改良が重ねられている。WebEOCのメイン画面となる連絡処理票上では以下のようなやり取りが連続して展開されている。

例えば、仮設トイレを管理する環境部から避難支援・学校部へ避難所に設置するトイレの設置数について問い合わせを入力すると、画面に反映される。それを確認した担当者が公民館に2棟と小学校体育館に2棟を予定と入力して返答する仕組みだ。災策本部や各部局、外部機関から集約して入力された情報が時系列に縦に表示される。ここに並ぶ情報は被害状況や交通情報、避難者の受け入れ体制、住民からの要請、現場への確認指示などさまざま。それぞれの入力は送信元と送信先、件名、内容、回答の項目に分かれて、回答方法を選ぶ画面が右端に表示される。今年から入力情報への回答が簡素化し、入力の手間を最小化した。昨年までは常に文言の入力が必要だったが「確認」「回答」「複写」を選び、確認済みなら「確認」のクリック1回で済むようになった。

課題の1つである非定型情報の取扱いも効率的になった。連絡処理表上に行き交う各部局のやり取りがこれにあたる。先に挙げた入力確認もその1つだが、避難者数や負傷者数、気象情報などデータとして扱いやすい定型情報と異なり、刻々と変化する被害状況の連絡や対策の指示などの非定型情報の処理はシステムが苦手な分野だが、これにも対策を立てた。

京都大学防災研究所の林春男教授は「これまでの災害情報システムは避難場所や避難者数、物資などデータ化しやすい情報をベースに考えられてきたシステム。非定型情報の処理は得意ではなく、危機管理システムが批判される理由にもなっていた。昨年度の訓練を分析したところ、4分の3が被害状況の報告や対応の指示など非約定型情報だった。そのため、非定型情報を落とし込む連絡処理票の見直しや、運用体制とルール整理を1年かけて徹底的にやってきた」と語る。

電話で入る住民からの要請も非定型情報にあたる。情報の聞き逃しを防ぐために、日時や内容などを連絡処理票に合わせて作成した紙の電話対応記録票に書き込むことで、確実な記録を残すようにした。これまで明確な入力規準がなく曖昧だった「緊急」や「重要」など、情報の重み付けに規準を設けた。他の仕事を中断しても対応する情報を「緊急」に、影響が大きい情報を「重要」とタグ付けするように決めた。

定型情報はテンプレートを使って対応する。避難者数や人的被害数だけでなく、道路状況や決壊・越水状況などに対応するため、各部局が用意した災害対応業務テンプレートは多様だ。例えば環境部のテンプレートには廃棄物処理施設状況やごみの発生量推計があり、食料物資部のテンプレートには物資注文受付などがある。

連絡処理表上で展開した情報を整理し、集計するのもWebEOCの重要な役割だ。災害対応業務テンプレートを使って入力した情報はとりまとめ報に自動的に反映され、入力作業を繰り返す必要はない。災害対策本部事務局と各部局長が参加する調整会議では、このとりまとめ報を見ながら状況を報告し、災害対策本部会議で市長に報告する情報を精査する。図上訓練は約3時間で終了した。

森下豊市長は「訓練のように全員で協力することは普段の仕事でも大切。チームとしての共助を忘れずいて欲しい」と締めくくった。

イベント運営も情報共有

橿原市ではふれあい・いきいき祭という健康と福祉のイベント運営にもWebEOCを使い始めた。関係する約10の部局がアイディアの提案や業務の相談、各種調整などの「話し合い」を連絡処理票で進めている。「通常業務で多くの非定型情報を扱うことでシステムの習熟度が上がる」と林教授とその取り組みを評価する。防災係の山本知巳係長は「情報共有も確実になり、効率的に連携できるようになった。打ち合わせの回数も減らせると好評です」と手応えを語った。

誌面情報 vol51の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方