2016/07/07

誌面情報 vol51

名古屋大学地球水環境研究センター教授

坪木和久氏

地球温暖化の影響により、年々激しさを増す台風。2013年にフィリピンを襲ったスーパー台風「ハイエン」は、6200人の死者と2万3000人の負傷者を出す大惨事となったことは記憶に新しい。なぜ台風は強大化しているのか?スーパー台風が日本を直撃したらどのようなことが起こり得るのか?その時までに企業は何を備えるべきなのか?スーパー台風に関する研究で著名な名古屋大学地球水循環研究センターの坪木和久教授に話を聞いた。

「スーパー台風」という言葉を日本語で使ったのは、2007年に文部科学省が主催する研究プログラムの研究成果発表が最初だと思います。その後、2013年に「ハイエン」と名付けられたスーパー台風がフィリピンを襲い、甚大な被害が発生。その報道などにより、スーパー台風の脅威が国内にも浸透していきました。

台風については、一般の方が思っておられるほど解明されていないのが現状であり、予想も難しいものです。近年、コンピュータの発達により、実際の台風をコンピュータにより再現できるようになってきました。今日はそのようなコンピュータのシミュレーション結果により、将来、地球温暖化が進行した場合に台風がどの程度強くなるかをお話します。

温室効果による地球温暖化

地球温暖化について、この問題が言われ始めた当初からそれについて懐疑的な人も多かったことは事実です。しかし、明らかに地球温暖化は進行していますし、今後も進行していきます。そしてそれが100年という短い時間で起きることが地球温暖化の最も大きな問題です。

地球温暖化を考える上で、まず地球の気温はどのように決まるか考えてみましょう。これは非常に簡単な物理で決まります。太陽からの放射、「太陽放射」が地球の受け取る熱量です。

一方で、地球は赤外放射、すなわち「地球放射」で冷えていきます。詳しい説明は省きますが、これらを式で表して解いてやると、地球の平均気温は-18℃ということになります(図1)。

意外と低いですね。これはこの計算に「大気」を考えていないからです。地球の近くで大気がない世界といえば、例えば月です。月には大気がなく、太陽からの距離は地球とほぼ同じです。その月の平均気温は-20℃。つまり大気がなければ平均気温は大体-18℃~-20℃になることが分かります。

地球には幸いに大気の層があります。もっと言うと、私たちは大気という海の底に住んでいます。普段の生活では大気の重さを感じることはないですが、例えば1㎡の地表に乗っている大気は約10トンです。私たちは10トンの大気の下で暮らしているのです。そのうち約90%が地表から高さ15kmくらいの非常に薄い層に存在しています。つまり、地球の大気は、地表から15km~20kmくらいのところにそのほとんどがあると言ってよいのです。

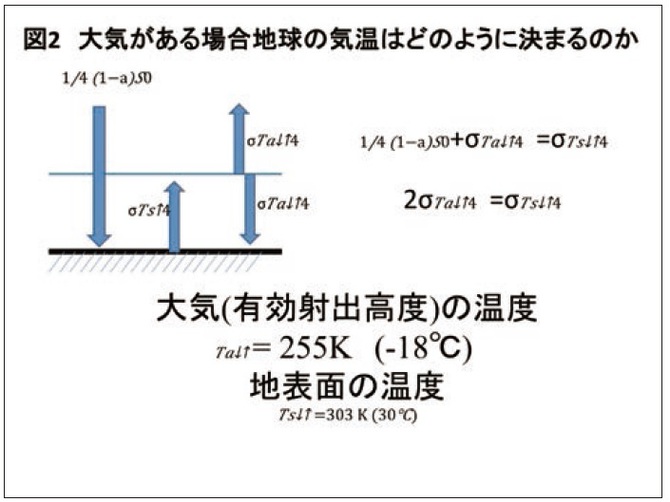

この大気の存在を考慮して計算すると、地表の平均温度は+30℃となり、地球は生物が存在することができる温度に保たれることが分かります。つまり大気の存在が地球を生物が住める環境にしているのです(図2)。

さて、現在、二酸化炭素が増えています。二酸化炭素は、地表から出ていく赤外放射を捕まえて大気を暖める性質があります。これがいわゆる、「温室効果」です。地球に入ってくる熱と放射される熱の量は同じなので、大気上端(正確には「有効射出高度」の温度は変わらないのですが、)二酸化炭素による温室効果で地球の表面の温度が上昇していく。これが地球温暖化であり、非常に単純な物理の問題ですので、ここに疑いの余地はほとんどありません。

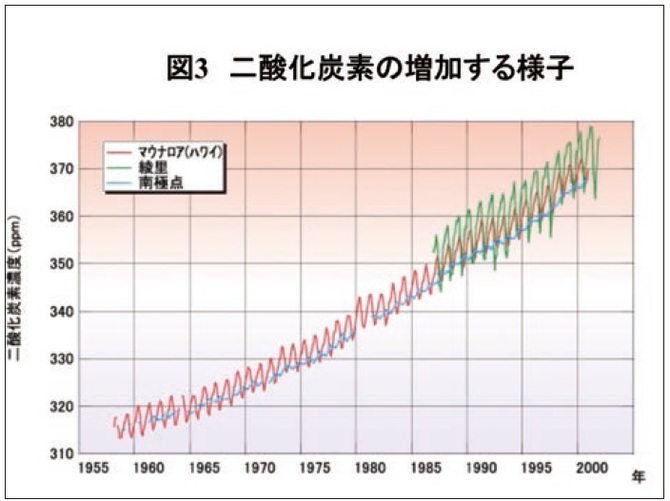

図3は、1955年から2000年にかけて、ハワイのマウナロアという山で計測した二酸化炭素の時間変化ですが、1955年には310ppmを少し超えるくらいだったものが、約50年後の2000年には380ppmを超えています。

また、今年5月には新聞で、世界の二酸化炭素の月平均が400ppmを突破したという報道がありました。発表したのはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)で、地球温暖化に関する世界で最も信頼できる情報を出していると考えていい組織です。

二酸化炭素は第1次産業革命(18世紀半~19世紀)以前には約280ppmだったといわれています。それが1955年ではおよそ300ppmでした。すなわち、現在の400ppmのうち100ppmはその後の急速な人間の活動によって増えてしまったものでもあるということです。

IPCCによると、産業革命以降の気温の上昇を2度未満に抑えるためには、二酸化炭素をふくむ温室効果ガス濃度を2100年までに450ppmまでに抑え込まなければいけないとしています。つまり残りは50ppmしかないのです。

気温の上昇2℃に関しても、たかが2℃ではなく、地球全体平均で2℃ですので、場所によってはもっと上昇します。特に南極・北極の高緯度地域では温度が上昇しやすいと言われています。2℃というのは地球全体で環境変化を許容できるギリギリの温度上昇率なのです。

実は縄文時代などは、縄文海進で知られるように現在よりも気温が高かったことが分かっています。地球温暖化も1万年単位であれば許容できても、100年単位で2℃上昇するのはかつて地球が経験したことがない温度変化なのです。

誌面情報 vol51の他の記事

- マスクの基礎知識 フィットテストを怠るな!

- うがいの基礎知識 ガラガラってする?声を出す??

- BCP担当者が最低限おさえておきたいインフルエンザ特措法

- 手洗いの基礎 アルコール洗浄だけでいいと思っていませんか?

- 講演録_01 2015年7月17日開催セミナー 想定を超えたスーパー台風に企業はどう備える?

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/07/08

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/07/05

-

-

-

-

-

-

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織

昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。

2025/06/29

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方