2015/09/25

誌面情報 vol51

オールハザードアプローチが不可欠

地震や津波などの自然災害に限らず、大規模事故や犯罪、テロリズム、戦争、紛争、情報流出など、多くの危機が国内外で発生している。日本大学法学部教授の福田充氏は、自然災害偏重の日本の危機管理に警笛をならす。来年、同大学に新設される危機管理学部の教授に就任する予定の福田氏に、今なぜ、危機管理学が必要なのか聞いた。

Q.今なぜ危機管理学が必要なのでしょうか?

日本で危機管理というと自然災害を中心に考がちですが、自分たちに降りかかる危機は選べません。この点が非常に重要です。BCP(事業継続計画)を策定する場合も自然災害対策に偏っている組織が多いのではないでしょうか。日本にとっての最大の脅威が自然災害であることに間違いはないのですが、東日本大震災で福島第一原子力発電所の事故も経験しました。さらに、これまでに整備してきた交通機関やライフラインが老朽化し発生する大規模事故、ウイルスによって急速に拡大する感染症、官民問わずに起こる情報流出、一般市民が標的となる無差別テロなど、危機が顕在化するケースが増えています。同一の危機であっても個人の危機管理、社会の危機管理、国家の危機管理と立場によって捉え方は異なります。専門領域に分断された現在の危機管理体制では追いつけない時代になったのです。だからこそ、あらゆる局面で対応できるオールハザードアプローチの危機管理学が不可欠です。

リスク研究は歴史的に保険や金融と密接な関係があり、経営的な観点からスタートし、現在は法学、政治学、経済学、社会学、工学、情報科学など多領域にまたがっています。あらゆるステークホルダーが協同する危機管理学の構築が求められています。

Q.個人の危機管理とは、例えばどのようなことでしょうか?

危機管理というとどうしても国や自治体、企業の問題だとイメージされがちですが、それは危機管理の一部に過ぎません。社会学者のウルリッヒ・ベックは現代の特徴を「リスクの個人化」だと指摘しています。生まれてから死ぬまで、私たちはさまざまな危機に囲まれているわけですが、その責任の全てを国や自治体に負わせられない。生活に直結する食の安全や健康管理、ネットの情報流出など個人の危機管理が問われるのが現代です。災害に限らず、ボトムアップ的に個人の危機管理力を伸ばすのも、危機管理学の重要な課題です。

Q.日本の危機管理学の問題点は、どのような点にあるとお考えですか?

学問の体系的な蓄積が少ないことです。理論と実践の両輪で発展させるべきですが、これまでは各分野の実務担当者に任せきりで、大学などの研究機関では敬遠されてきた分野でもあります。例えば東京大学は太平洋戦争の反省から「学術における軍事研究の禁止」を掲げています。危機管理学=軍事研究では決してありませんが、テロ対策やインテリジェンス研究を含む危機管理学研究は人権や自由の制限にも関わるために避けられてきました。

私が危機管理学を志したのは1995年です。阪神・淡路大震災では6000人を越える人たちが、地下鉄サリン事件では13人が犠牲になった年です。当時、大学院生だった私が生まれ故郷の兵庫県に現地調査として入ったのは震災から1カ月後。当時の日本の未熟な危機管理体制が、被害を拡大させたと思っています。私は1995年から災害情報とメディアに関する研究を始め、日本災害情報学会の立ち上げに関わり、97年からテロ対策やインテリジェンスの研究をはじめ、警察政策学会の立ち上げに関わりました。2008年から2年間はコロンビア大学に在籍し、アメリカのテロ対策やインテリジェンスを研究しました。

東日本大震災の被災地と福島第一原発事故の惨状を見ると日本の危機管理能力はまだ不足しています。どうしてもこの状況を変えたい。政治体制に左右されない「まっとうな」危機管理学を実現したいと思っています。

Q.日本の危機管理の弱点はどのような点にあるとお考えですか?

グローバルな視点でみると、自然災害の対策は非常に進んでいますが、テロ対策やインテリジェンス、情報セキュリティの分野は弱いと思います。国内にいれば、確かにテロとは無縁で対岸の火事のように見えます。しかし、2020年の東京五輪が控えています。このビッグイベントはテロ組織にとっても絶好のPRのチャンスです。日本人に恨みがなくとも狙われる可能生は高い。ロンドン五輪では会場近くに迎撃ミサイルが配備されたほどです。

東京五輪では、湾岸部に競技場や選手村が一局集中しているので、大地震による液状化の心配もあります。そもそも臨海副都心は橋とトンネルで救急搬送の経路が制限されていて、湾岸部には救急病院もわずかしかありません。そんな東京五輪がテロリズムに狙われたらどうなるか。

海外では観光客を狙うテロも活発化しています。タイのバンコクでも起こりましたし、中東やアジアでもイスラム国に呼応する集団が現れています。イスラム国邦人人質事件のときも問題になりましたが、各国と比較すると日本のテロ対策が遅れをとっている原因はインテリジェンスにあります。日本の危機管理力の強化には、各ステークホルダーによるインテリジェンス活動の強化が必要だと思います。

Q.新設される日本大学危機管理学部の特徴を教えてください。

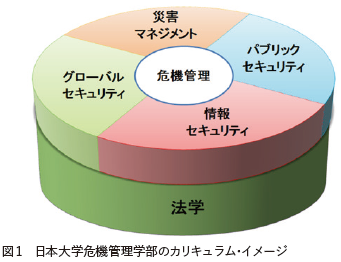

危機を未然に防ぐ「リスクマネジメント」と危機発生後の「クライシスマネジメント」の両面から危機管理を学びます。法学をベースとして、4つの専門領域を中心としたカリキュラムになっています。①災害マネジメント領域では災害対策基本法など法的枠組みの中でどのような災害対策が有効か、レジリエントな防災体制の構築も学びます。②パブリックセキュリティ領域では犯罪や治安対策について、警察制度、刑事司法からインテリジェンスまで幅広く学びます。③グローバルセキュリティ領域では国際法を学んだ上で、安全保障に関して国際協力体制の中でどのように平和を構築するかを学び、④情報セキュリティ領域では、個人や組織の情報管理やサイバーセキュリティについて学びます。

危機管理について考えるとき、安全・安心と自由・人権は対立する場合があります。その両者の間でどうバランスをとるか、十分配慮することが重要な学問です。

Q.今後の展開は?

日本大学危機管理学部を、日本の危機管理学に関して研究者と実務者の間をつなぐプラットフォームにしたいと考えています。そして、充実した教育課程で学生を教育し、日本の危機管理を担う人材を育てたいと思います。危機管理学は、理論と実践の両輪がそろってはじめて意味のある学問なので、学生のインターンシップも充実させたい。企業や国、自治体の危機管理担当の方々の協力を得て、情報共有しながら進めたいと思います。リスク対策.comの読者の皆さまからもご指導をいただけると嬉しいです。

誌面情報 vol51の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方