2015/09/25

誌面情報 vol51

BCPにおける地政学的リスクの盲点

特定非営利活動法人日本サプライマネジメント協会TM 上原修

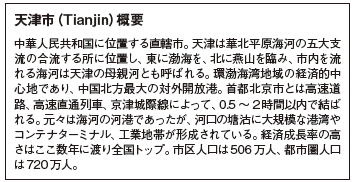

中国天津市の港湾部で起きた大爆発は、8月末までに130人を超える死者と多くの負傷者、行方不明者を出している。中国有数の物流拠点となっている天津港の事故現場付近には、トヨタ自動車を中心に多くの日系自動車関連企業が進出している。本事件から、サプライチェーン・リスクマネジメントにおける注意点を考察してみる。

今回の事故はカントリーリスク

企業関係では、トヨタ自動車の現地従業員が負傷し、港口付近で保管されていたルノー、フォルクスワーゲン、トヨタ自動車、富士重工業、マツダなどの新車も激しく損傷した。付近にあるディア、キャタピラーなどの生産拠点が業務を一時停止した。爆発により危険物専用の倉庫に保管された700トンのシアン化ナトリウムの一部が流出した。この事故は純然たる人災と言える。

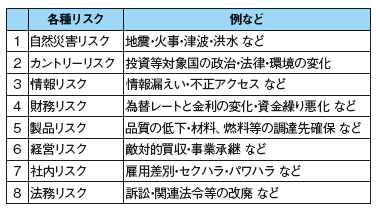

日本をはじめアジア諸国は、このところ頻発する自然災害に敏感で、多くの企業で事業継続計画(BCP)を練り、また実際に想定した避難訓練、模擬演習をしている会社も多い。以下はISM(米サプライマネジメント協会)がまとめているリスクの分類であるが、今回は「カントリーリスク」ということができる。

カントリーリスクは、新興国や途上国における国家の安全リスクであり、地政学的なものである。一般に海外投融資や貿易を行う際、対象国の政治・経済・社会環境の変化のために、個別事業相手が持つ商業リスクとは無関係に収益を損なう危険の度合いをみるもので、例えば、GDP、国際収支、外貨準備高、対外債務、司法制度、当該国の政情や経済政策などの定性要素を加味して判断されることが多い。第一次石油危機勃発の時、多くの非産油途上国にて対外債務が累積し、これまでの商業リスク概念を越えた考え方が必要であるとしてカントリーリスク概念が注目されるようになったのは有名である。

欧米企業が重要視する市場戦略情報

近年、多くの欧州企業もアジア市場への注目を再開したが、情報源が限られることから、日系企業はジェトロや政府自治体の公共機関を通じて当該国の概要を知る。しかし現実は公的資料や情報では本当のことを知るのは難しい。欧米では民間企業はマーケティング・インテリジェンス、いわゆる市場戦略情報を重要視するが、それこそ、より企業活動に直結した意思決定の戦略的情報活動を意味する。市場の情報は、マーケティングリサーチ会社による消費者・情報だけでは不十分であり、その企業の置かれている市場の環境、競争企業の分析を目的とすることが多い。市場分析に戦略的な情報を含めて意思決定するのがマーケティング・インテリジェンスであり、このためには情報を一元化する必要がある。この一元化が曲者で、日本人は慣れていないことが多いため情報が漏れる可能性大である。

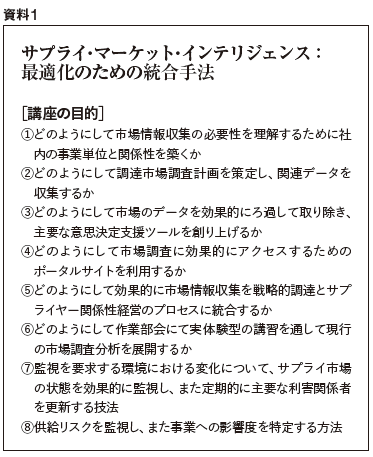

同様に、ISMではサプライ・マーケティング・インテリジェンスを重要視している。特に海外進出する製造業は購買仕入れ分野で苦労することが多いから、供給市場の情報を多元的にとらえるためだ。同協会の理解を得て主要部分を抜粋する(資料1)。

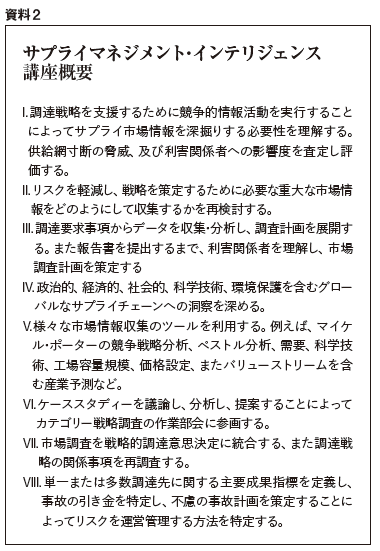

ちなみに、同協会が運営するサプライマネジメント・インテリジェンスに関する講座の概要は資料2のとおりである(関係部署のみ翻訳する)。

要するに一国、一地域のリスクを調査するのは並大抵ではないが、繰り返し調べているうちにいろいろな発見があるのも事実である。海外生産拠点でのサプライチェーンに関しても同様でフレームワークを使うのも手であろう。例えば、次のようなものである。

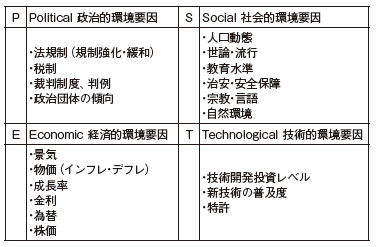

PESTフレームによる分析

企業を取り巻くマクロ環境のうち、現在ないし将来の事業活動に影響を及ぼす可能性のある要素を把握するため、PESTフレームワークを使って外部環境を洗い出し、その影響度や変化を分析することができる。この手法は、経営戦略策定や事業計画立案、市場調査におけるマクロ環境分析の基本として知られている。つまり、PESTは、政治的(P=political)、経済的(E=economic)、社会的(S=social)、技術的(T=technological)の頭文字を取った造語である。これらの4つの視点で外部環境に潜む、自社に利益か不利益か、どんな影響があるかを整理し、その影響度を評価していくのである。

PEST分析が対象とするマクロの外部環境は、基本的に自社でコントロールできないもの、それは「世の中の流れ」「業界動向」である。企業を取り巻く環境は日々変化するため、事業を継続的に行うにはその変動やトレンドを確実にとらえることが必須であり、PEST分析は都度実施すべきものである。また、海外に進出する場合は、現地の状況をPESTに沿って分析することでカントリーリスクを把握できる。

冒頭の天津爆発事故に戻ると、真相究明は現段階では未定であるが、自動車会社をはじめ多くの製造・非製造業の会社はマーケットインテリジェンスをどこまで遂行した上でFS*をまとめ上げて最終意思決定をしたのであろうか。つまり、大量の有害化学物質が保管されている倉庫が進出予定の場所にある事実を知っていたかどうか、また十分に調べ上げたうえでの意思決定かどうか。工場誘致する公的機関はどこでも同じように甘い言葉でささやき、候補の企業に決定を急がせる。世界中の不動産屋と同じ手口だろう。80年代に日本企業が多くの欧米企業M&Aに手を出して失敗したものだ。当時は不動産業者でなくM&Aという新規事業に進出してきた日本の金融機関であった。途上国や新興国に限らず、海外の新天地はリスクの宝庫であり、官民挙げてのインテリジェンスが必要になることを改めて考えさせられた事故であった。

BCPは投資である

また、BCPは一種の投資であり、日本企業は過去にこれだけの自然災害、そして多くの人的物的被害を被っても後ろ向きの投資には遅れがちだ。確かにBCP投資は目先の利益を生まないかも知れないが、5年-10年先の利益を生む、これをコストアヴォイダンス(cost avoidance)と言っても良いだろう。

日本の会社は概してコスト削減、原価低減を好むが、長期的なコスト管理の戦略を持たないため、さまざまなリスクに対応できないでいるのが実態だ。欧米企業では最高購買責任者が外部から雇われる場合が多い。日本でも大手自動車、製薬会社をはじめ多くの大企業がヘッドハンティング会社を通じて外国人の経営トップを採用する話を聞くが、それがマスコミの話題になると言うことはそれだけ珍しいからだろう。ただし、購買・サプライ物流のトップ(Chief Procurement Officer:CPO)を社外また外国企業から招き入れることは稀だろうし、およそ日本企業にはCPO職が存在しないから期待できない。

サプライチェーンの初めから終わりまでの責任を持つCPO職はプロの技であり、CEOと言えどもサプライチェーンに関しては、CPOに責任と権限を全面的に委譲し、また相互に意思疎通を密にし、尊敬し合っているのが実態だ。筆者が懇意にしているフランス人CPOは、3回の転職ですべてCPOを射止め、立派に責務を果たしている。その人となりは申し分なく素晴らしいが、むしろ部下への配慮と意思疎通に常に感服している。

*FS:フィージビリスタディ…事業可能性の検証

誌面情報 vol51の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方