2015/03/25

誌面情報 vol48

経年変化から見えてきた脅威

▶インタビュー マーシュブローカージャパン株式会社代表取締役会長 平賀暁氏

世界経済フォーラムが発行している『グローバルリスク報告書』2015年版がダボス会議の(世界経済フォーラム)に先駆け1月15日に発表された。今年で10年目を迎えた報告書には国家間紛争が最も重大なリスクとして位置付けられ、地政学的リスクがクローズアップされた。2008年から同報告書の日本語版を制作するマーシュブローカージャパン代表取締役会長の平賀暁氏に、2015年版の解説と企業が注視すべきリスク管理について聞いた。

Qグローバルリスク報告書2015年版の特徴について教えてください。

10年目を迎えた今年の報告書では、地政学的リスクが前面に打ち出されています。その1つ、国家間紛争はこれまでも登場していましたが、それほど影響が大きいリスクとは考えられてきませんでした。2014年版と2015年版のグローバルリスクを比較すると、発生可能性と世界に与える影響が共に大幅に上昇しています。近年では2013年にアルジェリアで英国の石油会社BPの天然ガスプラントが襲撃を受けましたし、シリアやイラクなどで活動するISISの台頭もあります。このように世相を反映しています。

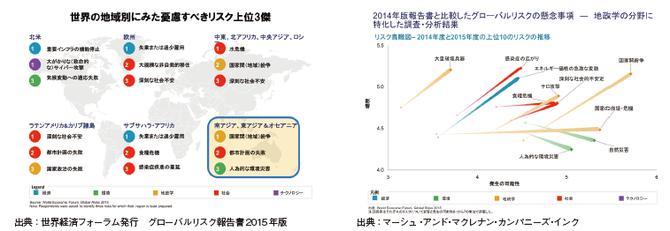

今年の報告書では、世界を6つに分け、地域別にリスクをまとめています。東アジアは「国家間紛争リスク」のスコアが最も高く、「都市計画の失敗」がそれに続きます。東アジアの国家間紛争には中国や北朝鮮だけでなく日本も含まれていると考えて下さい。世界は、日本と中国の動向を注視しています。世界経済の主要プレイヤーである日本と中国がいがみあったら、その影響は甚大です。日本にいると気付きませんが、海外はこのように東アジアの地政学的リスクを見積もっているわけです。

海に囲まれ、国境を意識する機会の少ない日本人にとって地政学は最も不得意とする分野かもしれません。しかし、地政学的リスクを理解しないと企業は致命傷を負いかねません。例えば、開発が進むインドシナ半島に進出を考えるなら政治、文化、社会的背景が大きく異なるメコン川流域の中国、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムの6カ国の動向にも注視しなくてはなりません。

Qリーマンショック以降の経済リスクは低下したと考えていいのでしょうか。

地政学的リスクの急伸が、単純に経済リスクの低下を意味しているわけではありません。全人口の5%未満である富裕層を中心に、本来なら影響が限定的だった金融システムが狂い、全世界に強烈な衝撃を与えたのがリーマンショックです。経済がトリガーとなり、世界に多大な被害を及ぼした例の1つです。ですから、グローバルリスクの10年を振り返ると2008年から2010年までは経済リスクがトップに君臨していました。

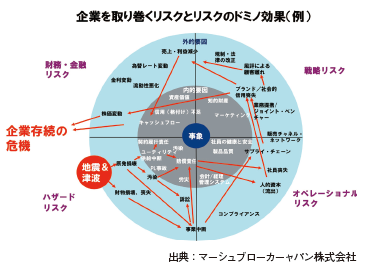

しかし、ここ1、2年で世界の様相が変わり、経済リスクそのものが注目されるのではなく、地政学的な覇権争いによって経済を脅かすリスクが上昇しています。リスクの見方として重要なのは、地政学的リスクにだけ注目するのではなく、波及して経済や金融にどれほどの多大な影響を与えるのか、それぞれの連関をつかむことです。留意すべき点は、被害の原因となっているリスクなのか、原因から結果的に派生したリスクなのか見極めることです。

Q報告書を読み解く上で注意する点は。

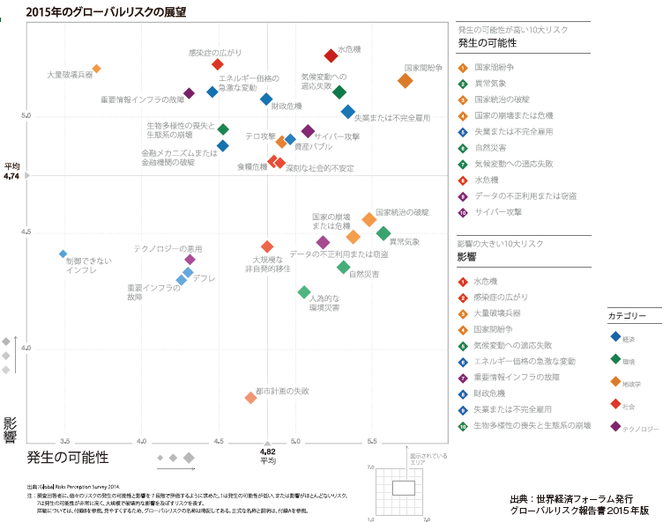

今年は地政学的リスクにスポットライトがあたっていますが、グローバルリスクで定義されている28のリスクは、被害額が最低でも約100億米ドル、日本円に換算すると1兆2000億円以上のリスクです。環境、社会、テクノロジーのリスクも含め、それぞれが重大な影響を引き起こしうるリスクですから見落とすと大変なことになります。

世界的影響だけでみると、トップリスクは水危機。これには洪水など過剰な水による被害から渇水のリスクまで含まれています。また、人間の体内の6割以上は水ですから、淡水の枯渇は死活問題。アフリカ、中近東とアジアの一部では淡水が足りないので人々は都市に移動します。しかし、都市には多くの人々を受け入れるインフラは整備されず、社会リスクである都市計画の失敗も引き起こします。リスクはこのように多面的に波及していきます。リスクの連関をみることでドミノ式に広がる影響のイメージを持つことが大切です。

国家間紛争と同様に感染症のリスクも昨年から急激に跳ね上がっています。これはエボラ出血熱の影響だと考えられます。リスクマップにプロットされた位置だけを見ると国家間紛争による地政学的リスクよりも低いですが、リスクの動きを追いながら変化の大きいリスクに目を向けるべきです。

また、昨年はサイバーリスクや抗生物質耐性菌、今年は合成生物や人工知能など、将来のテクノロジーリスクについても言及されています。新しい技術が新たなリスクを生み出しているわけです。

この報告書はマーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ、チューリッヒ・インシュアランス・グループ、シンガポール国立大学、オックスフォード大学オックスフォード・マーティン・スクール、ペンシルバニア大学ウォートン校リスクマネジメント・アンド・デシジョンプロセス・センターが協力して、世界経済フォーラムのコミュニティである企業、政府、学界、NPOと国際機関のリーダー約900人のアンケートを元に作製しました。アンケートですから統計的で厳格なデータから導いているわけではありませんが、問題となるリスクを理解、共有して優先的に協力して対処するために重要な知見をもたらしてくれます。

Q企業はグローバルリスク報告書をどのように生かせばいいのでしょうか。

「グローバルリスク報告書は世界経済の問題だから自社には関係ない」と言う方もいるかもしれません。しかし、ここに挙げられている28のリスクについて、企業でどんな対策が可能か読み解くのも報告書の狙いです。まずは、リスクを単元的に見る。企業の特色や所在地によってどのリスクに注視すべきか異なります。

ポイントは、原因となるリスクなのか、結果として生じているリスクなのかを読み解くことです。結果として生じるリスクの対策ができても、原因となるリスクが残ったままなら本当のリスク対策とは言えません。もちろん地震のような自然災害の発生は抑えられませんが、耐震化や免震化は可能です。リスクの連関や増幅因子を抑え、より上流にあるリスクをとらえ抜本的な対策を施せるように報告書を活用してください。企業の海外進出に限らず、新規事業や商品開発を推進する上でも参考になるはずです。

誌面情報 vol48の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方