2015/01/25

誌面情報 vol47

現場担当者が最低限知っておくべきリスクコミュニケーション

例えば今、エボラ出血熱疑い患者が国内で発生したら、企業のBCP担当者や自治体の危機管理担当者は誰に対して、どのようなコミュニケーションを行わなくてはいけないのか。例えば今、あなたの会社の役員が海外で誘拐された場合、報道機関からはどのようなコミュニケーションを求められるのか。講師は、日本大学法学部教授で自然災害をはじめ戦争、テロなどさまざまなリスクコミュニケーションを研究する福田充氏と、日立製作所で35年にわたりリスク管理や広報に携わり、現在は共同通信デジタル執行役員リスク情報事業部長の小島俊郎氏。

オールハザードに対応せよ

講師:日本大学法学部教授 福田充氏

リスクコミュニケーションを考える大前提として、現在はリスク社会であるという状況認識が必要です。以下は、ドイツ人のウルリッヒ・ベックが1986年に著述し、世界的なミリオンセラーとなった「リスク社会」という本の一節です。

| 「かつては、『外界(神、自然)』を原因として発生したリスクが人々を苦しめていた。それに対して、今日では歴史的に新しい性質を持ったリスク、すなわち 科学の構造と社会の構造にその原因を持つリスクが問題となっている」(「Ulrich Beck/Risk Society」/1986) |

彼の理論では、原子力発電などのテクノロジーはもともと人類の電力不足リスクを回避するものであったが、その近代科学のシステム自体がリスクになっているということです。年金問題も同じです。もともと人々の暮らしを保護するためのシステムが、リスクとなっている。彼はこのような状況を「再帰的近代」と名付けました。人々の暮らしを豊かにするためのシステム全体がリスクとなり、私たちは生まれた時から死ぬ時までずっとリスクに囲まれて生活していることになるのです。そして再帰的近代がもたらすリスクの変化として、以下が挙げられます。

| (1)リスクの不可視化 (2)リスクの平等化 (3)リスクの個人化 (4)リスクの遍在化 (5)リスクの普遍化 |

昔は、リスクマネジメントは政府や社会、組織が行うものでしたが、今は個人がリスクマネジメントしていかなければいけない世の中になったのです。かつ、そのリスクはグローバル化しています。ベックはグローバルリスクとして「金融危機」「環境問題」「国際テロ」を挙げました。これらは現在でも国境を越えてのリスクであり、原子力の問題やエボラ出血熱の問題も、グローバルな危機管理時代の問題と言えるでしょう。

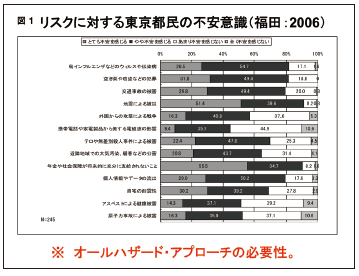

さて、次に人々はどういう危機に対して不安を抱えているのかを見てみましょう。2006年のもので少し古いものですが、東京都民にアンケートを取ったものです(図1)。不安として最も高いのは地震による被災です。次に、当時話題になった年金問題があります。少し時代によって変わるのですが、当時は耐震偽装の問題もあり、自宅の耐震性なども上位に入っています。人々は、漠然と社会を取り囲んださまざまなものに不安を抱えていることがわかります。私たちはこれら全てに対してリスクコミュニケーションのテーマになりうると考えています。全てをカバーしたオールハザードのアプローチが必要なのです。

リスクとクライシス

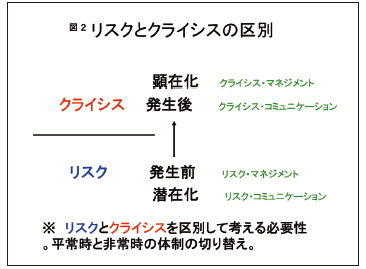

英語ではリスク、クライシス、ハザードと言葉を使い分けていますが、日本語ではすべて「危機」と訳されています。これが弊害となり、リスク管理とクライシス管理がまとめられて翻訳されているケースが目立ちます。

本来、リスクとクライシスは図2のように区別しなければいけないものです。リスクとは、危機が発生する前の、危機が潜在化している状態を指します。それに対するマネジメントをリスクマネジメントと呼び、コミュニケーションをリスクコミュニケーションと呼んでいます。そしてリスクが実際に発生し、顕在化した時点からクライシスとなります。こちらがクライシスマネジメントであり、クライシスコミュニケーションです。

さて、理想的なリスクコミュニケーションとはどのような現象でしょうか。これは社会心理学の分野で主に研究されているテーマで、コミュニケーション理論のなかで研究されているものです。おおよそ、次のような流れです。

|

理想的なリスクコミュニケーション (1)リスクソース(さまざまなリスクの原因から) (2)リスクパーセプション(リスクを認知し) (3)リスクコミュニケーション(プロセス全体を視野に入れてコミニュケートし) (4)リスクアセスメト(リスクを構造的に把握、評価し) (5)リスクマネジメント(リスクの軽減、未然防止、避難、保証) |

狭義には3番目だけがリスクコミュニケーションですが、広義にはこの全体がリスクコミュニケーションと考えていいでしょう。

ここで、リスクの定義について考えてみます。下は米国学術研究会議(National Research Council)が1989年に行った定義です。

| リスクコミュニケーションとは、社会のさまざまなリスクに関するメセージについて、個人、機関、集団間で相互作用する過程 |

私は2010年に以下のように定義してみました。

| リスクコミュニケーションとは、社会に存在するリスクについて考えるとき、そのリスクに関わる人々がとうろとするコミュニケーション全体 |

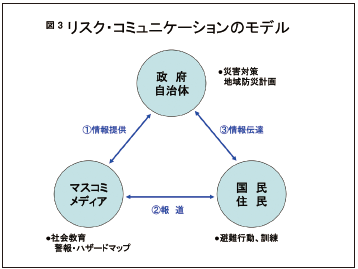

すなわち、リスクに関して社会で行われるすべてのコミュニケーションがリスクコミュニケーションなのです。本日のセミナーもリスクコミュニケーションの1つですし、これが記事となってインターネットに上がることも同様です。リスクに関わるメディアの報道や政府の発表を始め、学校での教育もそういえます。そのなかで、どのようにリスクに関する合意を形成していくのかというプロセス全体が、リスクコミュニケーションと呼べるのです。リスクコミュニケーションのモデルを、ステークホルダーを大きく圧縮して捉えてみたのが図3です。私たち研究者や企業は、この中にどうやって関わっていくのかを考えていかなければいけないのです。

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方