2015/01/25

誌面情報 vol47

-->

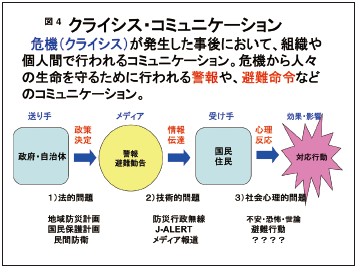

日本のクライシスコミュニケーションにおける問題点 次は、クライシスコミュニケーションについて見てみましょう。クライシスコミュニケーションとは、危機が発生した事後において、組織や個人間で行われるコミュニケーションです。危機から人びとの生命を守る警報や避難命令なども含まれます(図4)。

モデル的には簡単にしてありますが、これは簡単な問題ではありません。政府や自治体が、避難勧告や警報を出すことの根拠を、地域防災計画や国民保護計画の中でどのように構築していくかという法的問題もある。警報を発した後、メディアやJ-Alertを使ってどのように伝えるかという技術的な問題もある。それらをクリアしたとしても、最も重要なのは住民が避難行動を取らなければ意味がありません。東日本大震災では、避難勧告が出ても逃げない人が多数発生し、津波に巻き込まれて多くの方が亡くなりました。対応行動をとるという人びとの社会心理学的な問題をクリアできなければ、クライシスコミュニケーションは失敗に終わります。

日本のこれまでの問題点は、文化としてリスクとクライシスを分けて考えてないことにあると思います。クライシスコミュニケーションをリスクコミュニケーションと呼ぶ文化が、研究の中にも一般の中にも根付いてしまっています。なぜここにこだわるかというと、日本は有事をタブー化してしまった問題があると思います。実は今でも戦争に関する危機管理の研究はほとんどの大学ではできません。なぜかというと、戦争の発生は想定されていないからです。原発事故についても東日本大震災まではそうでした。発生しないから危機管理についても研究しない。発生することを想定すること自体が危険な人たちだという認識があった。つまり、クライシスは発生しないから考えないし、クライシスコミュニケーションも構築しない。そんな風潮が日本にあるのは確かです。同じことがリスクコミュニケーションにもいえます。私たちは、あらゆるハザードに対してリスクコミュニケーションを構築し、事後のクライシスコミュニケーションに役立てなければいけないと考えています。

具体的に、原子力におけるリスクコミュニケーションの問題について見てみましょう。問題点は、以下が挙げられます。

| 原子力のリスクコミュニケーションの問題 (1)原子力に対するリスク不安 不安が理解とコミュニケーションを歪める (2)原子力に関するリスク認知ギャップ 原子力の専門家 VS.一般住民 (3)原子力の安全・安心広報の問題 原子力の安全強調=絶対事故は発生しない (4)原子力の信用、信頼の喪失 信用の確立とリスクコミュニケーション |

原子力に対する住民のリスク不安はもともとありました。原子力という目に見えないものに関して、何が正しいのか、どこからが危険なのか一般住民にはなかなか理解できない。そういうところから、リスク不安が高まります。この問題にはサイエンスコミュニケーションやジャーナリズムの必要性が問われています。認知ギャップについては後述します。3番目に、原発は安全であるという広報がずっとなされてきた。福島第1原発事故が発生するまでは、セイフティ(安全性)という概念で原子力は語られてきた。本来ならばセキュリティ(保安)で考えなければいけなかった。意識が変わらないまま、現在原発再稼働が進もうとしている。最後に、信用と信頼の問題があります。リスクコミュニケーションには、発信源に対する信頼が重要です。その信頼は構築するのは難しく、壊すのは簡単。これをどうするかを考えていかなくてはいけません。

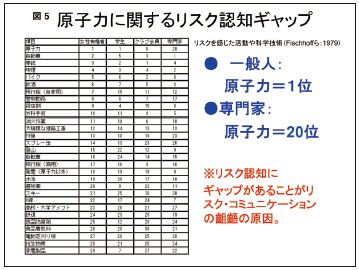

最後に、こちらは原子力の専門家と一般住民の認知ギャップを示した図です(図5)。分かる通り、一般人が原子力リスクを1番にあげているのに対し、専門家は20位です。これは、リスク認知のメカニズムに起因しています。

|

リスク認知のメカニズム リスク=発生原因 × 生起確率 × 被害規模 (R=Si×Pi×Di) Si=リスク発生のシナリオ Pi=生起確率(どの程度起こりうるかという可能性) Di=被害規模(発生した時の被害の大きさ) |

専門家は、生起確率を重要視する傾向にあります。発生する確率の低いものはリスクとして考慮しないという立場です。一方、住民は被害規模を重視します。万一、事故が発生したらどうするのかということです。これがリスク認知のギャップの原因となっています。

リスクコミュニケーションの課題

最後に、リスクコミュニケーションにおける今後の課題を以下にまとめてみました。

| (1)オールハザード・アプローチの確率 リスクとは多様であり、組織の危機管理、リスクコミュニケーションにはすべてのリスクをカバーリしたオールハザード・アプローチに基づいたシナリオ想定が必要 (2)リスクとクライシスの区別 危機が潜在化している状態のリスクと、顕在化した後のクライシスを区別した対策。事前のリスク対策(防災・減災)こそ重要。リスク対策があってクライシス対策がある。その相互作用。 (3)あらゆるステークホルダーとの他機関連携 リスク対策に必要なすべてのステークホルダーと顔の見える関係構築こそリスクコミュニケーション (4)コミュニケーションの非対称性の認識 専門家・事業者(送り手)の論理、意識と、一般住民(受け手)の論理・意識は異なる。ミラー・イメージを捨て、ギャップを解消する (5)信頼・信用の確立 情報源の信頼度は、リスクコミュニケーションの効果に大きな影響を与える。信頼・信用の確立が重要 (6)個人のリスクリテラシーの確立 リスクに対するリスクリテラシーの確立が個人レベルで求められている時代。 そのための社会教育、広報の重要性 |

私たち研究者はこれらの理論的な部分を補うために被災地に入ったり、企業や自治体の皆さんの具体的な災害対策を教えていただきながら、これからも研究を進めていきたいと考えています。私たちの研究はこちらのホームページでも公開していますので、ぜひ一度ご覧下さい。

福田充研究室ホームページ

http://homepage3.nifty.com/fukuda326/

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方