2017/01/17

誌面情報 vol47

阪神・淡路大震災から20年。この間、日本の防災力はどのくらい向上したのだろうか?

阪神・淡路大震災の貴重な資料の1つに被災者が自らの体験を語った「オーラルヒストリー」がある。震災3年後の1998年から、当時の神戸大学教授で現名誉教授の五百旗頭真氏と室﨑益輝氏、京都大学教授(現・防災科学技術研究所理事長)の林春男氏を中心にはじまったこのプロジェクトは、危機対応に奔走した行政関係者だけでなく、企業のトップ、復興に尽力した市民、ボランティアらから直接話を聞き、400件を越える記録としてまとめられている。

30年間は公開しない条件で集められたこの記録が、東日本大震災後、本人などから許可を得て神戸市の「人と未来防災センター」で順次公開されている。この中で、本誌が注目したのは経営者たちの証言だ。

阪神・淡路大震災当時、事業継続マネジメント(BCM)の概念は、まだ日本では広まっていなかった。そのような中、企業の経営者は何を優先させ、どう行動したのか。阪神・淡路大震災のオーラルヒストリーの発案者であり、企業経営者のインタビューを多く手掛けた、林春男教授に聞いた。

編集部注:本稿は「リスク対策.com」本誌2015年1月25日号(Vol.47)掲載の記事を、Web記事として再掲したものです(2017年1月17日)

Q1.そもそも、なぜオーラルヒストリーに取り組んだのでしょうか?

防災は被害を最小限に抑えるための手段や方法を考えるのが一般的ですが、私はむしろ、災害後の復興プロセスにフォーカスし、その規則性や共通性を捉え、今後に生かすべきだと思いました。そう考えると、非常に重要な情報になるのが阪神・淡路大震災を体験した人からの一次情報になります。

立場の異なる人たちに震災時の経験を聞き、たくさん重ね合わせ大きな全体像をつくろうと考えました。イメージしていたのはデイヴィット・ホックニーというイギリスを代表するポップアーティストの作品です。写真をコラージュして幾重にも合わせ、1つの像として結実させている。一人ひとりの一次情報、つまり体験のピースを貼り合わせる。もちろん、不整合があるのでモザイク状になりますが全体像をつかむための1つのアプローチがオーラルヒストリー、直訳すれば口述史です。

しかし、オーラルヒストリーの問題点は、時間が経過してしまうと、生の声が残りにくい点にあります。例えば、第二次世界大戦中に米国で強制収容を体験した日系人約1000人から話を聞き取った米国のオーラルヒストリー「Japanese American Research Project Collection」は調査開始が戦後約20年後の1960年代だったため、当時のリーダーたちの生の声を集められなかった。

似たようなことは第二次世界大戦における広島や長崎の被爆者にも当てはまります。当時の10代、20代の声は後からでも集められますが、数々の問題に直面し対処した50~60代の人たちの声は抜け落ちている。これらの経験を踏まえて、阪神・淡路大震災の後、できるだけ早くに、同時代に生きている声を自分が可能な限り集めようと思いました。

Q2.本音は聞けたのでしょうか?

当初、30年間は公開しない約束でした。その前提であれば立場上、言えないことも話してもらえる。できれば、30年後の人に向かって真実を話してもらえないかとお願いしました。現在、神戸市にある人と未来防災センターで閲覧できるのはその後に許可を頂いた一部です。

Q3.民間企業のBCP、BCMは、海外から入ってきた概念で、阪神・淡路大震災当時は国内でもほとんどの方が知らなかったはずです。オーラルヒストリーを通じて、当時の経営者に欠けていた視点はありますか。

概念を知らなくても、BCMの本質を見極めていた人はたくさんいます。私が印象に残っているのは4人。風呂釜や給湯器などを製造・販売する(株)ノーリツの名誉会長である太田敏郎さんは、1月17日の翌日に全国の代理店を集めた総会を東京で予定していました。なんとか伊丹空港から東京に駆けつけ、会社の存続を悲観する代理店に「つぶれない」と言い切って神戸に帰ってきた。

社員からはボランティアとして活動する意見も出されたが、自分たちの使命は製品の製造でそれが貢献だと社員に言い続けた。社員に進むべき方向を示し、製品を送り届け対外的な責務をしっかりと果たしました。経営者の果たすべき役割を体現したような方でした。

最も多くの犠牲者が出た東灘区にあり、甲南大学などを運営する学校法人甲南学園の理事長を務めた小川守正さんは、再建計画をほぼ1日で作り上げました。被害状況と学園の財政、将来性などを考慮し積極的な投資を決断。あれだけの被害の中で大きな決断を合理的にあっさり下す、ひょうひょうとした姿が非常に印象に残っています。

ポートアイランドにある(株)ポートピアホテルの社長だった中内力さんは、世界中からのお客を3日間で帰宅させました。神戸入りしたが宿泊場所のない多くのメディア関係者にも部屋を提供し、ホテルマンとしての職務を全うされました。災害時のホテル機能の重要性を思い知らされました。

力さんの兄でダイエーの会長だった中内功さんのエスノグラフィー(民俗学)は公開されていませんが、私は、阪神・淡路大震災以前の1993年に、ダイエー系列のスーパーであるハイパーマート釧路店を調査したことがあります。釧路沖地震が起きた翌日の7時にいち早く営業を再開させたのがこのスーパーでした。

現地の支店長は本社とつないだ電話を切らずに状況を伝え、本部で災害時に必要な商品を発注、発送する連携体制をとりました。功さんは「どんな状況でも正当な対価を頂いて商品を売る」と言っていた。阪神・淡路大震災では従業員が荷物を抱えながら阪急電車に乗り、多くの被災店舗に商品を運んだ。そこまでして商品をそろえて店を開けた。何よりも店を開けることに意義があるわけです。本当の意味での事業継続だと思いました。

今挙げた4人の話からは事業継続の本質が見えると思いました。どなたも管理者、マネージャーではなく経営者だった点が共通しています。

Q4.阪神・淡路大震災から20年経って企業の事業継続に危惧することはありますか?

BCPの重要性への理解が広がり、体系的に整理され、普及も進んでいます。しかし、形式的なBCPはあっても、事業継続の本質でもある経営者の信念はあるのか。もっと言えば、器はあっても魂が入っているのか。私の危惧はその点にあります。

誌面情報 vol47の他の記事

- 「阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質」(巻頭インタビュー 京都大学防災研究所教授(現・防災科学技術研究所理事長)林春男氏)

- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (前編)

- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (後編)

- 特集1 爆速経営を妨げない ヤフーのリスクマネジメント

- ERM本質と手法 企業の成長を妨げるリスクを取り除く

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

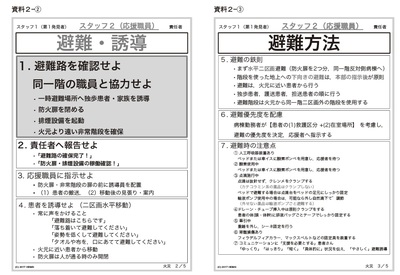

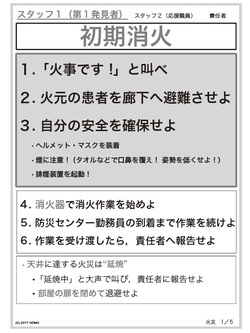

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方