2014/03/25

誌面情報 vol42

3.情報伝達・共有型図上訓練

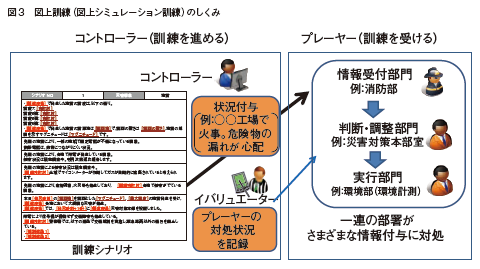

今回、北九州市で実施した図上訓練は、図上シミュレーション訓練と呼ばれる型の訓練である。これにより、前節で見える化した組織の連携状況を実際に試すことができた。以下、本稿で図上訓練という場合には、図上シミュレーション訓練を指す。この訓練は、図3に示すように、訓練を受けるプレーヤー(参加者)と裏方として訓練を進行させるコントローラー(企画・進行役)やイバリュエーター(評価者)によって実施される。まず、市民や現場の職員の役をしたコントローラーが災害シナリオに沿ってプレーヤーに課題(例えば、「○○工場で火事。危険物の漏れが心配」という119番通報)を与え、それに対して関係部局が連携して対処の内容を決めていく。この課題を「状況付与」と呼ぶ。この繰り返しにより訓練が進む。その様子をイバリュエーターが記録し、訓練終了後に評価を行う。

私たちが開発している情報伝達・共有型図上訓練では、状況付与がなされた後に、連携が必要な部局とそこで取られるべき行動の内容を意志決定ネットワークという形で事前に予測している。図3の右側は、「情報受付部門」「判断・調整部門」「実行部門」の3つの部局が連携して業務に当たることを示しており、これらの各部局が予定された対応(「個別行動」と呼んでいる)を行ったか、また、その所要時間はどれだけであったかをイバリュエーターが計測していく。この結果を集計することにより、組織としての災害対応能力を手続きの円滑さの観点から定量的に評価することを目指している。なお、この訓練手法の源流は、平成19年度の北九州市総合防災訓練にある。通常の図上訓練では、このようなシステマティックな評価方法は使われておらず、訓練中に見聞きしたことや訓練参加者に対するアンケート結果をもとにイバリュエーターが評価を行う。このため、組織の災害対応能力改善について有意義な所見が得られるか否かは、イバリュエーターの腕次第であった。

4.平成25年度北九州市総合防災訓練の実際

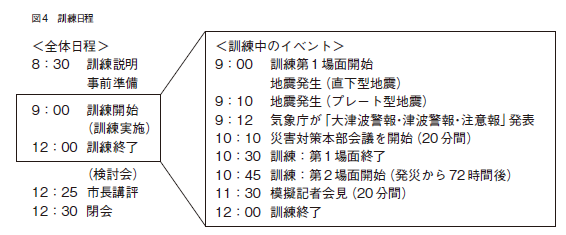

今回の北九州市の訓練は、震災を想定しており、筑豊地方を震源とする直下型地震(震源の深さ10km、マグニチュード7.0、北九州市内で震度6強)と高知県足摺岬沖を震源とするプレート型地震(震源の深さ20km、マグニチュード9.1、北九州市内で震度5強)が相次いで起き、同市の瀬戸内海沿岸に津波警報、日本海沿岸に津波注意報が発令される想定で行われた。地震をきっかけに列車の脱線、土砂災害、危険物火災等のさまざまな被害が生じ、市役所の様々な部局が適切に連携しないとうまく対処ができないシナリオとなっていた。訓練は2場面構成とし、第1場面は発災直後(訓練時間は1時間30分)、第2場面は72時間後(訓練時間は1時間15分)とした。図4に当日の日程を示す。なお、プレーヤーは、災害シナリオを知らずに訓練に臨んでいる(ブラインド型訓練)。

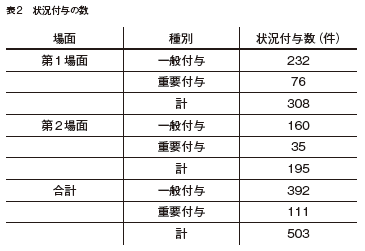

表2は、この訓練で課された状況付与の数を示している。計2時間45分の訓練全体で503件が付与された。このうち、人命被害防止、被害拡大防止、財産被害防止に関わる案件を重要付与と位置付け(目標による管理)、意志決定ネットワークを通じた部局間連携の追跡評価を行った。一方、一般付与は、市民からの問い合わせ等で実施の緊急性が低い案件である。ただし、たくさんの一般付与がなされることで災害時に生じる業務の錯そう状態が再現され、重要付与への取り組みがより難しくなる。

第1場面を例に取ると、最初の部局に76件の重要付与がなされた後、これらの部局は104件の個別行動を取ると想定されていた。そして、次に担当する第2部局では100件、その後に続く第3部局では58件の個別行動が取られる想定であった。なお、途中で処理が完了する状況付与もあるため、後の部局に行くほど個別行動予定件数は減っている。これらを合わせ、1場面では262の個別行動を評価した。また、第2場面では35件の重要付与に対して93の個第別行動を評価した。先述のように、評価には、業務に要する所要時間も含まれる。今回は、訓練結果を明確に整理するために、次の制限時間を設けた。

・第1部局の個別行動 10分

・第2部局の個別行動 20分

・第3部局の個別行動 20分

このため、プレーヤーには、緊急性の低い状況付与を後回しにする等の優先順位付けも期待されている。なお、制限時間の長さは、訓練を行う地方自治体の考え方に応じて決めればよい。また、後述する危機管理教育・訓練支援システムのおかげで、訓練終了後に制限時間を変えて結果を集計し直すことも可能である。

今回の訓練におけるイバリュエーターは、評価対象となる部局の部課長が中心であった。イバリュエーターは、正確な評価を行うためにその部局の業務全体を把握している必要があり、このような人選となった。実は、図上訓練では、プレーヤーに加え、コントローラーやイバリュエーターも様々なことを学ぶことができる。特に、イバリュエーターは、当該部局の災害対応の実際や他の部局との連携体制を俯瞰的に理解できる立場にある。今回のイバリュエーターは、各部局の実務を指揮する立場にあり、それは、実災害においても同じである。したがって、このようなイバリュエーターの人選は、実災害における業務の円滑化にも役立つと考えている。

5.危機管理教育・訓練支援システム

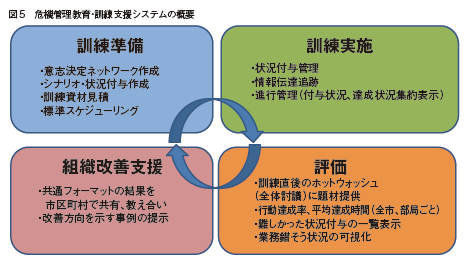

私たちが提案する情報伝達・共有型図上訓練の実施にかかる手間は、通常の図上訓練(図上シミュレーション訓練)とほとんど変わらない。ただし、通常の図上訓練自体の準備に多くの手間がかかり、地方自治体の中には、なかなか実施できない所も多い。私たちでは、この手間を減らして地方自治体が容易に図上訓練を行えるように、危機管理教育・訓練支援システムを開発している。このシステムでは、図5に示すように、訓練の準備、実施、評価、そして、訓練後の組織改善の4つの段階を一貫して支援する。さらに、訓練準備段階での災害シナリオや状況付与の共有、また、共通フォーマットで出力される定量的訓練結果を用いた教え合いのために、地方自治体間で協力し合える仕組みを作る予定である。2年間の開発期間を経て訓練の準備、実施、評価の部分はほぼ出来上がっており、今回の北九州市総合防災訓練の準備、実施、評価の過程を通じて大規模図上訓練においても快調に動作することを確認できた。

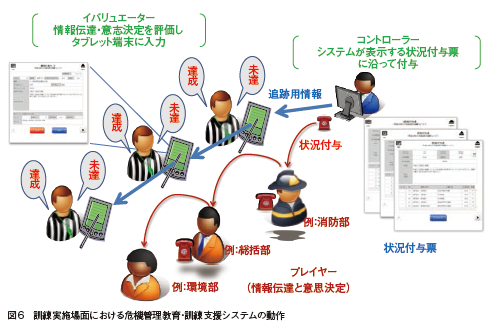

図6は、図上訓練の実施場面における危機管理教育・訓練支援システムの動作の様子である。このシステムは、コントローラーとイバリュエーターを助けるためのものであり、プレーヤーは、災害時に用いる機器のみを用いて実災害同様の訓練を行う。情報伝達・共有型図上訓練では、各部局が行う個別行動の成否と所要時間を計測する。このために、コントローラー用のパソコンとイバリュエーター用のタブレット端末を連動して動作させる。

誌面情報 vol42の他の記事

- 特集1 個々のBCPでは「限界」がある

- 3.11を契機に連携を強化 小さなBCPを共有

- 全経営資源を被災地に

- 事業競争力が高まる5つのタイプのBCP連携

- 特別寄稿 連携力を評価する訓練手法

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方